“沈黙の臓器”のSOS! 慢性腎臓病で後悔しないために

「ちょっとミミヨリ健康学」Column Entry No.015

医学系研究科腎臓内科学 教授 猪阪善隆

身近な健康・医療情報を、大阪大学の研究者がちょっとミミヨ リとしてお届けするコラム。

腎臓は尿を作っているだけと思っておられませんか?腎臓は尿を作ることにより、体内の環境を最適に整えるという大切な役割を果たしています。そんな重要な役割を持つ腎臓ですが、不調になっても機能が著しく低下するまで症状が表れにくいため、“沈黙の臓器”と呼ばれています。

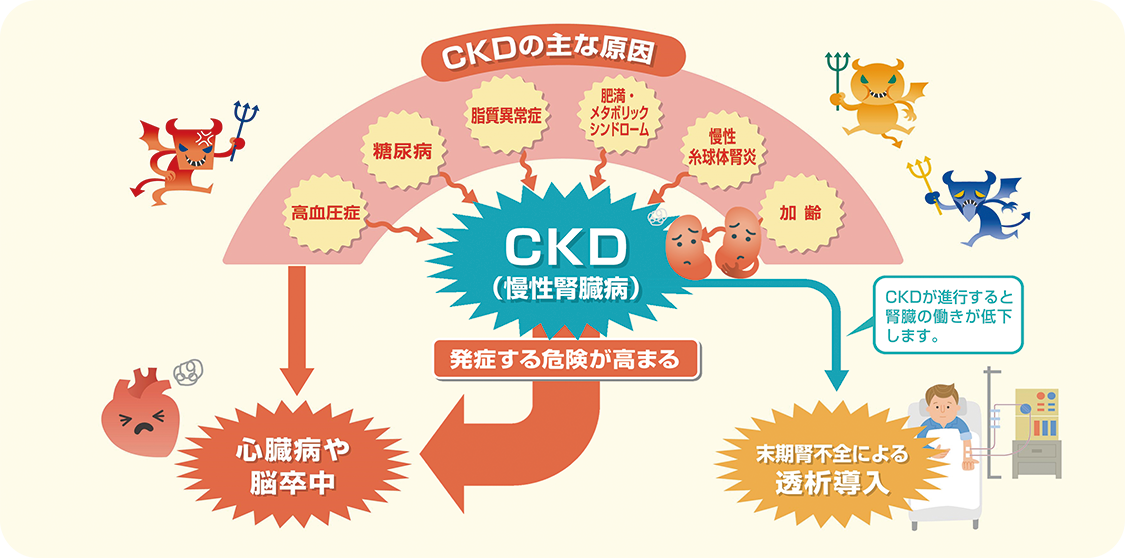

慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease, CKD)は、「腎臓の障害」もしくは「腎機能低下」が3か月以上続いている状態の総称です。“沈黙の臓器”のSOSは、尿検査と血液検査でキャッチします。腎臓の障害のサインは「たんぱく尿」。これは健康診断などの尿検査で知ることができます。腎機能の低下は、血液検査のクレアチニン値から計算される推定糸球体濾過量(eGFR)で、60ml/分/1.73㎡未満がCKDの目安となります。発症原因は様々で、高血圧や糖尿病などの生活習慣病や糸球体腎炎、加齢などが原因となると言われています(図)。初期段階ではほとんど自覚症状がありません。放置すると透析が必要になったり、また透析までいかなくても日常生活に支障の出ることがあります。さらに、心臓病や脳卒中のリスクも高まります。

日本では成人のおよそ5人に1人が罹患しているとされるCKD。あまり聞きなれないことから、高血圧や糖尿病などの治療はきちんと受けていても、CKDには意識が向いていない方も多いのではないでしょうか。eGFRやたんぱく尿の数値に異常があっても、「通院時に定期的に検査をしているから大丈夫」と聞き流しておられたかもしれません。でも、実は腎機能が少しずつ悪くなってきている可能性も。 CKDが進行すると、塩分、たんぱく質、カリウムやリンの摂取量の制限が求められるため、好きなものを自由に食べられなくなってしまうこともあります。もし透析が必要になれば、一般的には、1回あたり約4時間、少なくとも週3回程度の通院が必要になります。通院にかかる時間も含めると、かなり長時間拘束されることに。いまの「日常」が変わってしまい、「もっと早くから腎臓に気をつけていればよかった」と後悔をする前に、腎臓の声ならぬ声に耳をすませ、CKDに注意するようにしてください。

■参考URL

大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科

診療については、慢性腎臓病から透析療法、電解質異常など、すべての腎臓疾患領域をカバーし、エビデンスに基づいた診療を心掛けています。研究面でも、臨床から得られた疑問を基礎研究で解明するとともに、基礎研究から得られた知見を臨床に応用し、創薬に結び付けるような研究を行っています。

【前回】ちょっとミミヨリ健康学⑭ 「子宮頸がんとHPVの“今”を知ろう」

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/story/2024/nl91_mimiyori_vol14

大阪大学NewsLetter

阪大StroyZ

阪大生にも、研究者にも、卒業生にも誰しも必ずある“物語”。その一小節があつまると大阪大学という壮大なドキュメンタリーを生み出します。

※ 図は第一三共株式会社作成、日本腎臓学会監修のスライドより引用

(本記事の内容は、2025年2月発行の大阪大学NewsLetter 92号に掲載されたものです )