「形状」×「材質(結晶配向)」で製品設計・製造にゲームチェンジを。 世界初・金属3Dプリンティングで3種の結晶配向(原子配列方向)を実現

低強度から高強度までの自在な力学機能設計が単一材料で可能に

研究成果のポイント

- 金属3Dプリンティングを使用して、力学機能(ヤング率などの強さ)異方性を生み出す結晶配向性の制御法を確立。形状と材質(結晶配向)の重畳(ちょうじょう)による革新的な製品設計指針を提案した

- 立方晶構造を持つ金属材料において、世界で初めて<111>//造形方向(BD)配向の単結晶様組織の形成に成功。これにより力学機能制御に重要な、<001>、<011>、<111>//BD 配向を持つ一連の単結晶様組織をそろえることに成功した

- <111>方向は最も高いヤング率、強度を示すことから、<111>配向の獲得は力学機能とその異方性の制御幅の大幅な拡大をもたらす

- 今回、変えることのできない立方晶の<001>優先成長方向と、結晶対称性を幾何学的に組み合わせたレーザ走査戦略の新設計により、<111>//BD配向を実現した

- 実現した<111>方位と形状異方性を重ね合わせることで、形状や結晶配向単独では到達できない、最大10倍以上の高いヤング率異方性を発現させることに成功した

- この成果は、従来のトポロジー最適化技術に、走査戦略によって部材内部部位ごとの結晶配向性(力学機能)設計を融合させた新しい部品設計指針創出の基盤となるものである

概要

大阪大学大学院工学研究科の中野貴由教授、石本卓也特任教授らの研究グループは、金属3Dプリンティング技術によって、弾性率や降伏強度といった材料の力学機能に異方性を生み出す結晶配向方位(原子の並びの向き、金属の材質特性を特徴づける重要なパラメータ)を制御することに成功しました。

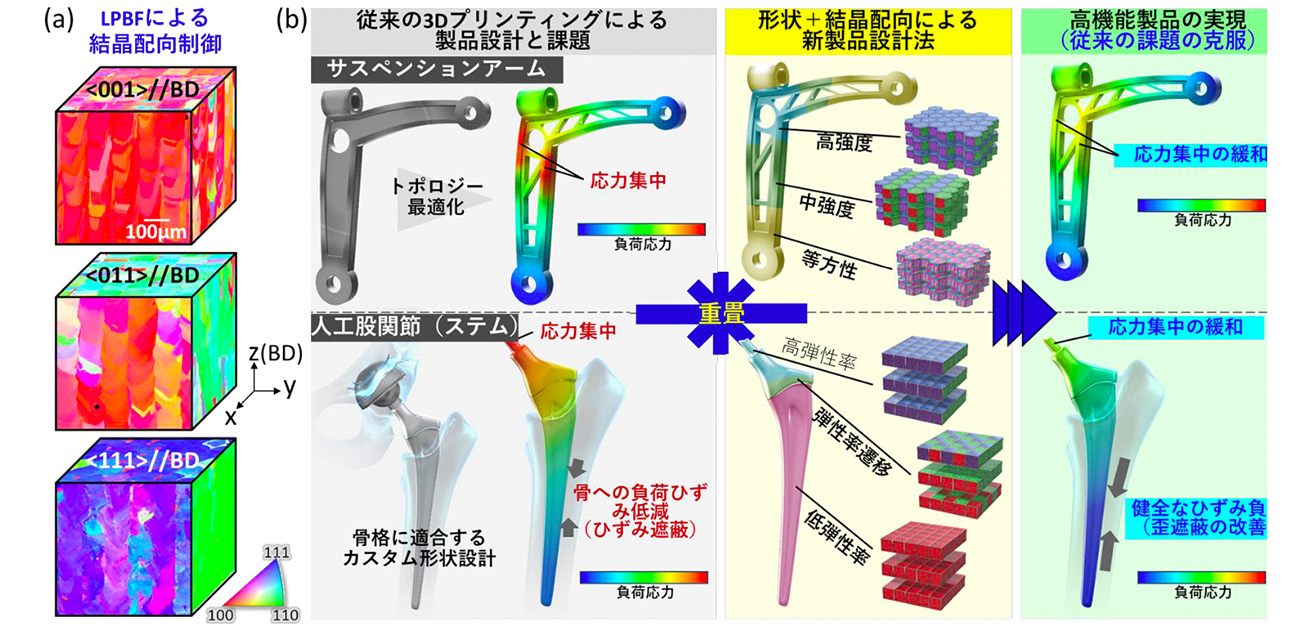

具体的には、レーザ粉末床溶融結合(LPBF)法を使用して、金属材料における結晶の並び方(結晶配向方位)を制御しました。特に、立方晶系の結晶構造を持つ金属材料において、これまで達成されていなかった<111>//BD単結晶様組織の形成を世界で初めて実現しました。これにより、カスタム力学機能制御に不可欠な、結晶配向方位である単結晶<001>、<011>、<111>//BD単結晶をすべてそろえることに成功しました(図(a))。さらに、単結晶を形成する機構を明らかにしたことで、異なる結晶構造や組成を有する合金においても、単結晶化が可能となりました。

金属3Dプリンティングが本来得意とする自在な形状設計能に、本研究で達成した結晶配向制御を重ね合わせることで、トポロジー(形状)最適化のみでは不可能な、最大10倍以上の力学機能異方性(最小値に対する最大値の比)が達成可能であることを実証しました。これにより、部材の部位ごとの力学的要請にローカルに対応した結晶配向を導入することが可能となり、トポロジーと結晶配向を同時に最適化する新たな製品設計・製造指針を提案しました(図(b))。

この成果により、形状のみで機能制御を図る従来の設計概念が覆され、製品設計・製造にゲームチェンジが引き起こされると期待されます。

本研究成果は、Elsevier発刊の材料科学のトップ3%ジャーナルである「Acta Materialia」誌に1月8日(水)午後2時(日本時間)に公開されました。

図. (a) 金属3Dプリンティングにより可能となった結晶配向制御。(b) 従来の形状ベースの機能設計(左)に図、場所ごとの結晶配向制御を重畳した新たな製品設計手法の提案(中)と、それにより可能となる製品課題の克服(右)。サスペンションアームと人工股関節を例として。

研究の背景

カーボンニュートラルやグリーンイノベーションの実現が世界的なテーマとなっている現代において、構造材料の軽量化は喫緊の課題です。3Dプリンティングは、その自在な形状設計能力を生かして、トポロジー最適化技術と組み合わされることで、特定の力学的環境下における部材形状の最適化により強度を維持しつつ軽量化を達成する手段として注目されてきました。しかしながら、トポロジー(形状)のみで得られる軽量化効果は限定的であり、形状に加えて、材料そのものの強度特性をも同時に制御する、抜本的な製品設計指針の革新が求められていました。

研究グループでは、3Dプリンティングの形状設計能力はそのままに、材料そのものの強度特性を制御する手段として、結晶配向性の導入を図ってきました。つまり、原子配列の異方性に基づき、ヤング率や降伏強度といった力学機能に異方性を導入し、さらに結晶配向を、部材内部の場所ごとの力学的要請に合わせて変化させる(例えば、大きな応力が負荷する部位には、その主応力方向に高強度を示す結晶方位を向ける)という新たな設計手法です(図1)。この目的のため、立方晶系の結晶構造を持つ金属材料(構造材料の多くが該当する)において、<001>と<011>が造形方向(BD)を向いた単結晶様の結晶配向を実現しており、残りは、多くの金属種にて力学機能の最大値を示す<111>の配向化が必要でした。<001>、<011>//BD試料における解析から、結晶の優先成長方向と対称性に基づく配向化機構を予測し、<111>//BDを達成する特殊なレーザ走査戦略を設計し、<111>//BDを目指しました。

図1. 従来の形状ベースの機能設計(左)に、場所ごとの結晶配向制御を重畳した新たな設計手法(右)。そのためには各方位の結晶配向制御が不可欠である。

研究の内容

<111>//BDの対称性に基づき、通常往復走査させるレーザを片道走査させ、層ごとに走査方向を120°回転させる3層周期の新たな走査戦略、+120°Rotスキャンを設計することで、<111>//BDなる結晶配向を実現し、単一材料にて3種の結晶配向をそろえることに成功しました(図2)。図2は、骨インプラント用材料として有望なβ型チタン合金の例ですが、本結晶配向制御は、輸送・エネルギー分野での活用が期待されるNi基超合金や各種社会基盤材料にも適用を可能としています。これにより、図1(右)で示した新設計手法実現の基盤要素を獲得しました。

カスタム異方性力学機能制御の実証のため、形状異方性と材質異方性(結晶配向)を同時に導入した造形体試料を作製し、ヤング率を解析しました。図3に示すように、材質のみを異方性にした場合(例えばModel B)、形状のみを異方性にした場合(例えばModel D)に対し、形状・材質の両者の異方性を、向きをそろえて導入(Model F)すると大きなヤング率異方性を示しました。Model Fの場合、z方向は、x方向の約6倍の応力負荷に耐えることができることを意味します。結晶配向度をさらに向上させれば、力学機能の異方性をさらに拡大することが可能です。

図2. 形状データにレーザ走査戦略を組込んだ、形状・結晶配向の同時最適化を可能とする機能設計ツールの模式図。

図3. 形状と材質(結晶方位)の異方性の重畳によるヤング率の異方性化の実証データ。各モデルの色は、結晶配向方位(赤:<001>、緑:<011>、青:<111>、灰:多結晶)を示し、濃淡でヤング率の大きさを表現している。Model Fのy方向は、<001>と<011>が混在しているため、棒グラフを2色で表示している。Model Fでは約6倍(完全配向した単結晶の場合の理論値は約11倍)の大きな異方性を発現した。なお、「*」は、線で結ばれる2データ間に統計学的に有意な差異があることを表す。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果は、形状に材質(結晶配向)を重畳することで、従来の形状のみによる設計における機能の制御範囲を格段に拡大するカスタム力学機能制御を実現する画期的な成果です。従来の製品設計・製造に革新をもたらす基盤となる斬新な設計概念とそれを可能とする結晶配向化技術を獲得しました。この設計概念を組み入れた形状・材質同時最適化設計ツールを構築し3Dプリンタと連結することで、軽量かつ高力学機能性を両立した製品が社会実装される未来も近いと期待されます。

特記事項

本研究成果は、2025年1月8日(水)午後2時(日本時間)にElsevier発刊の「Acta Materialia」誌に出版されました。

タイトル:Superimpositional design of crystallographic textures and macroscopic shapes via metal additive manufacturing—Game-change in component design

著者名:Takuya Ishimoto, Naotaka Morita, Ryosuke Ozasa, Aira Matsugaki, Ozkan Gokcekaya, Shota Higashino, Masakazu Tane, Tsuyoshi Mayama, Ken Cho, Hiroyuki Y. Yasuda, Masayuki Okugawa, Yuichiro Koizumi, Masato Yoshiya, Daisuke Egusa, Taisuke Sasaki, Eiji Abe, Hajime Kimizuka, Naoko Ikeo, Takayoshi Nakano*(責任著者)

DOI:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.120709

本研究は、科学技術振興機構(JST) CREST 「革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と力学特性機構の解明」(研究総括:伊藤耕三)での「カスタム力学機能制御学の構築 ~階層化異方性骨組織に学ぶ~」(研究代表者:中野貴由)(課題番号:JPMJCR2194)の一環として行われました。

参考URL

SDGsの目標

用語説明

- 金属3Dプリンティング

元々は、複雑で精緻な三次元構造を作製可能なテクノロジーであるが、著者らの研究によって、材質特性としての結晶配向性を広範囲に制御可能な手法でもあることが証明された。すなわち、形状と材質を同時に制御可能である。その中で、今回は、粉末を出発材料とし、レーザで粉末を選択的に溶融・凝固させた層を積層していくレーザ粉末床溶融結合(LPBF)法を用いている。

- <111>

立方晶系の結晶構造(体心立方構造や面心立方構造)を持つ結晶における結晶方位の1つ。他に<001>、<011>がある。多くの金属材料において、<001>は最小ヤング率を、<111>は最大ヤング率、最大降伏強度を示すため、これら方位を特定方向に配置することで製品全体としての力学機能異方性を設計する。

- 走査戦略

3Dプリンティングにおける、熱源の走査方向の、層ごとの組合せ。全層にわたるX方向への往復走査を繰り返す±Xスキャン、直交するX方向とY方向への往復走査を2層周期で繰り返す±XYスキャンが一般的であるが、本研究では特殊な3層周期の+120°Rotスキャンを新設計した。

- トポロジー最適化

特定の力学的負荷条件の下で、少ない材料で目的の強度を発揮させるための最適な構造を提案する手法。自在な形状の作製を得意とする3Dプリンティングとの相性がよく、3Dプリンティングの発展とともに発展してきた。

- Ni(ニッケル)基超合金

「超合金」とは、おおよそ900~1,000℃を超えるような超高温にも耐えることのできる強度を持った金属を指す。Ni(ニッケル)基超合金はニッケルを主体とし、チタンやアルミニウムを添加することで化合物を析出させ、強化が図られている。発電用ガスタービンやジェットエンジンのタービン翼に用いられている。