自己免疫性の神経疾患から体を守るTh1-Treg

免疫制御因子インターフェロンγが鍵を握る抑制機構

研究成果のポイント

- 多発性硬化症の動物モデルであるEAE(実験的自己免疫性脳脊髄炎)発症マウス脳内において、インターフェロンガンマ(IFN-γ)の刺激が制御性T細胞(Treg)の分化を制御していることを明らかに。

- IFN-γ刺激によりTregがTh1型Treg(Th1-Treg)へ分化し、このTh1-Tregが病変部に集積することで病気の悪化を抑えていることを発見。

- 病気の悪化を抑えるTh1-Tregの機能亢進による新規治療法の開発が期待される。

概要

大阪大学微生物病研究所 岡本将明特任研究員(研究当時)、山本雅裕教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点、 先端モダリティ・DDS 研究センター 兼任)らの研究グループは、多発性硬化症の動物モデルであるEAE発症マウスにおいて、IFN-γの刺激によってTregからTh1-Tregへの分化が誘導され、このTh1-Tregが病変部に集積することで病気の悪化を抑えていることを明らかにしました。

多発性硬化症は、本来なら私たちの身体に侵入した病原体を退治してくれるはずの免疫系が暴走して自身の神経組織を傷つけてしまう自己免疫疾患の一種です。発病原因ははっきりと分かっていませんが、30歳前後での発病率が高く、そのうち約7割が女性です。日本では指定難病として認定されており、患者数は約17,000人と推定されています。症状の再発、悪化を抑えるために、免疫抑制剤等を投薬する対症療法が取られますが、根本治療法は確立されていません。

多発性硬化症やEAEで、T細胞の一種であるTregは病態進行を抑制するとされていましたが、その詳細な機能、特にTh1-Treg等の各亜集団(サブセット)の役割については未解明でした。本研究ではTh1-Tregのみを除去したマウスにより解析を実施し、シングルセルRNA-seq解析を駆使した結果、EAE脳内において、主にT細胞から分泌されるIFN-γがTregのTh1-Tregへの分化を誘導すること、さらにTh1-Tregが炎症を抑制し、EAEの増悪化を防いでいることを見出しました(図1)。本研究成果により、Th1-Tregを標的とした新規免疫療法や病態検査法の開発が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (米国科学アカデミー紀要)」(オンライン)に日本時間11月19日(火)午前5時以降に公開されました。

図1. 本研究の概要

研究の背景

私たちの免疫系は、外部から侵入する病原体を異物と認識して排除しますが、時に自己を異物と誤認し攻撃することで自己免疫疾患が生じます。多発性硬化症は、免疫系が神経線維を包む鞘(さや)である髄鞘を攻撃し破壊(脱髄)してしまう自己免疫疾患です。EAE発症マウスがその研究用の動物モデルとして長く使用されていますが、実際の病気とは異なる点があります。特にIFN-γの役割がその一つで、多発性硬化症ではIFN-γが増悪因子とされる一方、EAEでは保護因子として機能することが示されています。このパラドックスの解明は今も進行中で、EAEにおけるIFN-γの生理機能の研究が様々な方面で行われています。

また、EAEの病態形成には多くの免疫細胞が関与しており、免疫抑制機能を持つTregは病態の進行を抑える細胞です。Tregには様々なサブセットが存在し、Th1-Tregはその一つです。動物モデルでは、健常マウスから全Tregを除去すると全身性の自己免疫疾患を引き起こしますが、Th1-Tregのみを除去しても、そのような自己免疫症状にはなりません。一方で、いざ自己免疫疾患が発症した場合に、Th1-Tregが病態にどのように関与するかは、まだ十分に解明されていません。

研究の内容

山本教授らの研究グループはまず、シングルセルRNA解析により、EAEを発症したマウス脳内のTregにIFN-γ刺激を受けた痕跡があることを突き止めました。脳内のIFN-γの産生元を調べるとT細胞が主要な産生細胞であると示唆されたため、遺伝子改変技術を用いてT細胞からのIFN-γの産生をなくしたところ、TregにおけるIFN-γ刺激の痕跡が薄れました。

そこで、IFN-γの受容体を持たないマウスを作製し、TregがIFN-γ刺激を受ける生理的意義を調べました。IFN-γ受容体を失ったマウスがEAEに対して弱くなることは以前から知られていましたが、本研究から、Treg限定的にIFN-γ受容体が失われただけでも、EAEの病態が著しく悪化することが分かりました。また、IFN-γ受容体の欠損により、脳内でのTregからTh1-Tregへの分化が著しく阻害されていることを発見しました(図2)。

そこで、同グループが以前開発したTh1-Tregだけを標識、除去できるVeDTRマウスを使ってTh1-Tregの局在を調べたところ、脳の病変部に集積していました(図3)。さらにジフテリアトキシン投与によって体内からTh1-Tregを除去したところ、脳内浸潤マクロファージ/モノサイトやエフェクターT細胞の炎症性免疫反応が高まっており、EAEの病態が悪化しました(図4)。以上のことから、IFN-γによるTh1-Treg分化誘導が、EAEにおいて炎症反応を抑える重要な生体保護機構であることが示唆されました。

図2. IFN-γ受容体欠損によりTh1-Treg分化が抑制される

IFN-γ受容体を欠損したマウスでは、EAE発症時の脳Tregにおいて、Th1-TregのマーカーであるCxcr3、T-betの発現が低下していた。(フローサイトメーターによる解析)

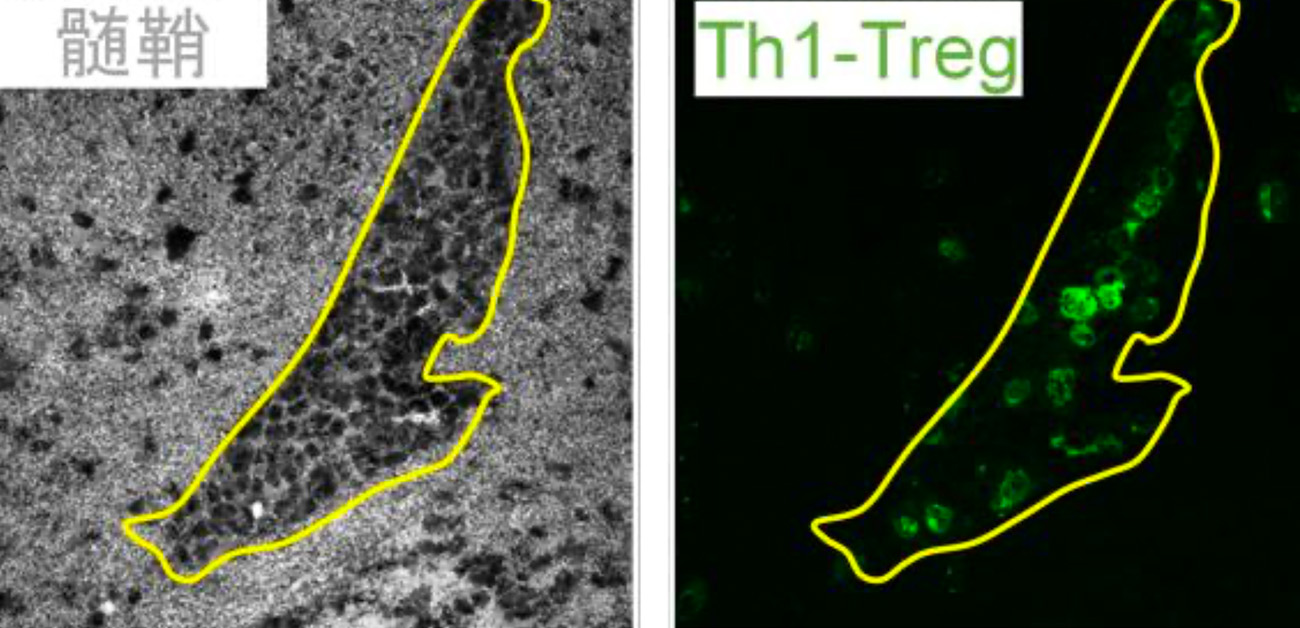

図3. EAE病変部にTh1-Tregが集積する

EAEを発症したVeDTRマウスの小脳白質の免疫染色画像。病変部(黄色線で囲まれた脱髄部)にTh1-Tregが集まっている。

図4. Th1-Treg除去によりEAEが悪化する

EAEを発症したVeDTRマウスにジフテリアトキシン(DT)投与しTh1-Tregを除去すると、EAEスコアが上昇(悪化)した。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究は、IFN-γ誘導性Th1-TregがEAEにおいて重要な炎症抑制機能を果たしていることを明らかにしました。この成果により、Th1-Tregを標的とした新たな免疫療法の開発が期待されます。また、多発性硬化症(ヒト)におけるIFN-γの役割が、EAE(動物モデル)とは異なることが知られていますが、動物モデルにおけるIFN-γの新たな機能を明らかにしたことで、その乖離(かいり)を理解する手がかりとなり、多発性硬化症におけるIFN-γの正確な機能を解明し、より効果的な治療法や脳内のTh1-Tregを測定することによる新規病態検査法等の開発が期待されます。

特記事項

本研究成果は、日本時間2024年11月19日(火)午前5時以降に米国科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (米国科学アカデミー紀要)」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“IFN-γ-induced Th1-Treg polarization in inflamed brains limits exacerbation of experimental autoimmune encephalomyelitis”

著者名:Masaaki Okamoto, Ayumi Kuratani, Daisuke Okuzaki, Naganori Kamiyama, Takashi Kobayashi, Miwa Sasai and Masahiro Yamamoto

DOI: 10.1073/pnas. 2401692121

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業(FOREST)「次世代型免疫細胞サブセット解析手法の開発とその実装」(グラント番号:JPMJFR206D)、ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点群 大阪大学シナジーキャンパス(大阪大学ワクチン開発拠点)(グラント番号:JP223fa627002) の一環として行われました。

参考URL

大阪大学微生物病研究所 感染病態分野(山本研)

https://immpara.biken.osaka-u.ac.jp/

山本 雅裕 教授 研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/0b3a8cfc76bb6001.html

用語説明

- 多発性硬化症

自己免疫疾患の一種。免疫系が脳や脊髄にある髄鞘(ずいしょう)を標的にして攻撃してしまう疾患。視力障害や感覚障害、運動麻痺等の神経症状が起こる。

- EAE(実験的自己免疫性脳脊髄炎)

Experimental Autoimmune Encephalomyelitis(実験的自己免疫性脳脊髄炎)の略。EAEを発症させたマウスが、多発性硬化症の動物モデルとして使用されている。

- インターフェロンガンマ(IFN-γ)

主に免疫系が分泌するたんぱく質(サイトカイン)の一種で、がんに対する免疫や自己免疫疾患に深くかかわる。

- 制御性T細胞(Treg)

獲得免疫系のT細胞のサブセットの一つで、獲得免疫系のブレーキ役。Tregが無くなると自己免疫患になる。転写因子Foxp3を特異的に発現する。

- Th1型Treg(Th1-Treg)

Tregのサブセットの一つ。Tregの中でも特に、1型ヘルパーT(Th1)細胞が集積する環境に集まり、その免疫応答を抑制すると考えられている。Foxp3に加え転写因子T-betを発現する。

- シングルセルRNA-seq解析

サンプル中の多くの細胞の平均化された遺伝子発現を調べる従来のバルク解析に対して、一細胞レベルでの遺伝子発現を知ることができる。近年、急速に普及してきている。

- VeDTRマウス

山本研究室が開発した、二つの部位特異的遺伝子組換えシステム(Cre/loxP、Flp/FRT)を併用し、任意の2種類の遺伝子が発現する細胞でのみ、改変YFP蛍光タンパク(Venus)とジフテリアトキシン受容体(DTR)を発現する新型マウス。このVeDTRマウスを利用し、Tregのサブセットの一つであるTh1-Tregのみを除去したマウスでは自己免疫を起こさずに安全にがん免疫を誘導することを論文発表していた。(参考:2023.7.14プレスリリース「Th1型制御性T細胞の除去は安全にがん免疫を誘導する」)。

- ジフテリアトキシン

細菌の毒素の一つ。マウスでは毒性が低いが、ヒト型のジフテリアトキシン受容体(DTR)を発現させると高感受性となる。これを利用して、特定の細胞でだけDTRを発現させて、ジフテリアトキシンで除去する方法が良く使われている。