トキソプラズマの決定的病原性因子の発現機構を解明

寄生虫の転写調節因子IWS1がROP18の発現を制御

研究成果のポイント

- トキソプラズマの重要な病原性因子ROP18の遺伝子発現を制御する分子IWS1を発見

- 世界的には病原性因子群に集中した研究が進行中だが、あえて病原性因子「以外」の分子群に着目

- トキソプラズマのIWS1を標的とする新規トキソプラズマ症治療薬への応用に期待

概要

大阪大学大学院生命機能研究科の大学院生の端崎恵巳さん(博士前期課程)、同微生物病研究所山本雅裕教授(免疫学フロンティア研究センター、感染症総合教育研究拠点兼任)らの研究グループは、寄生虫「トキソプラズマ」の転写調節因子であるIWS1が重要な病原性因子の発現を制御することを世界で初めて明らかにしました。

これまでトキソプラズマの病原性因子の研究は、世界的にもトキソプラズマが宿主細胞に分泌する病原性因子にばかり集中しており、それらがトキソプラズマ内で産生されるメカニズムはほとんど不明なままでした。

今回、山本教授らの研究グループは、既に報告されているインターフェロンγで、刺激された宿主細胞内でトキソプラズマが増殖するために必要な遺伝子リストの中に含まれていたものです。一見すると病原性因子「以外」の候補分子群にあえて着目して、ゲノム編集で一つ一つ遺伝子欠損したトキソプラズマを作製し、宿主細胞に感染させ免疫応答を解析しました。その結果、トキソプラズマの転写調節因子の一つであるIWS1が、重要な病原性因子の一つROP18の遺伝子発現を制御し、高い病原性を決定していることを解明しました(図1)。

これにより、トキソプラズマのIWS1を標的にした新規のトキソプラズマ症治療薬への応用が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「mBio」に、1月30日(月)に公開されました。

図1.

研究の背景

トキソプラズマ原虫は、免疫不全者や骨髄・臓器移植患者、初感染の妊婦で重篤な感染症を引き起こす寄生虫として知られています。その決定的な病原性因子として、トキソプラズマ原虫が感染宿主細胞内に放出するタンパク質ROP18が知られていましたが、ROP18がどのようにしてトキソプラズマ原虫の中で作られているのか(発現しているのか)、よく分かっていませんでした。以前に米国の研究グループが、免疫細胞であるマクロファージ内でトキソプラズマ原虫が生存し増殖するために必要な原虫の遺伝子群を網羅的に決定していましたが、個々の遺伝子の解析はほとんど進んでいませんでした。

研究の内容

山本雅裕教授らの研究グループはインターフェロン誘導性GTPaseの抗トキソプラズマ免疫応答を研究しています。高病原性トキソプラズマ原虫はインターフェロン誘導性GTPaseが寄生胞に動員されないことが高病原性の理由の一つです。山本教授らは、先に米国のグループにより同定された遺伝子群の中にインターフェロン誘導性GTPaseの動員の阻害に関係するものがあるのではないかと考えました。

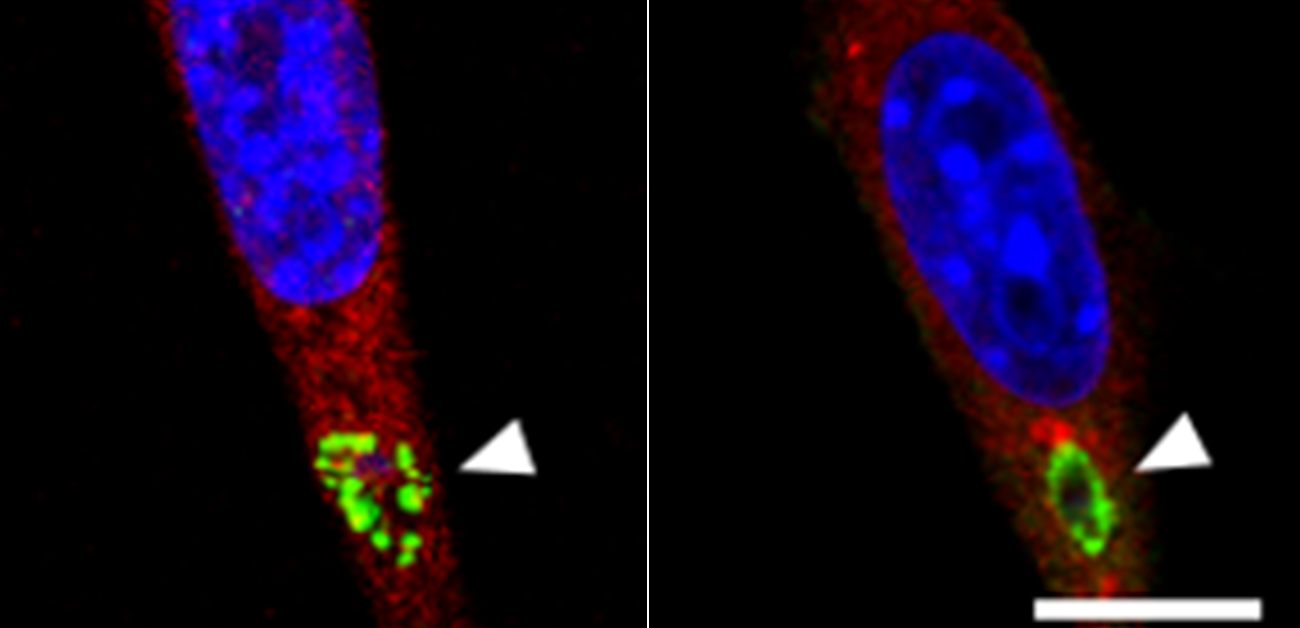

そこで、ゲノム編集法により候補遺伝子群を一つ一つ作製し、インターフェロン誘導性GTPaseの寄生胞膜への動員を検討した結果、IWS1欠損トキソプラズマ原虫ではインターフェロン誘導性GTPaseの寄生胞膜への動員が高い割合で認められ(図2A)、さらにIWS1欠損トキソプラズマ原虫では病原性が大幅に低下することを見出しました(図2B)。

IWS1が酵母から高等動物・植物まで広く保存されている転写調節因子であることから、IWS1は何らかの病原性因子の遺伝子発現を制御しているのではないかと考え、野生型トキソプラズマ原虫とIWS1欠損トキソプラズマ原虫の間で発現に差がある遺伝子を網羅的に次世代シーケンサーで調べました。その結果、ROP18のmRNAの発現がIWS1欠損トキソプラズマ原虫では著しく低下していることが分かりました(図3)。

次にROP18の発現低下がIWS1欠損トキソプラズマ原虫におけるインターフェロン誘導性GTPaseの高い寄生胞膜動員率と病原性低下の原因であるかを調べるために、ROP18 mRNAの発現を強制的にIWS1欠損トキソプラズマ原虫で上げたところ、インターフェロン誘導性GTPaseの寄生胞膜動員は低下し(図4A)、病原性が高くなりました(図4B)。

以上のことから、トキソプラズマ原虫の転写調節因子IWS1はROP18 mRNAの発現を制御し、インターフェロン依存的な抗トキソプラズマ免疫応答を抑制することで病原性を調節していることが分かりました。

図2

図3

図4

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、IWS1の機能の人為的な阻害による新しいトキソプラズマ症治療戦略につながることが期待されます。

特記事項

本研究成果は、2023年1月30日に米国科学誌「mBio」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Toxoplasma IWS1 determines fitness in interferon-γ-activated host cells and mice by indirectly regulating ROP18 mRNA expression”

著者名:Emi Hashizaki, Miwa Sasai, Daisuke Okuzaki, Tsubasa Nishi, Takashi Kobayashi, Shiroh Iwanaga and Masahiro Yamamoto

DOI: https://doi.org/10.1128/mbio.03256-22

なお、本研究は、AMED 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 「日本のトキソプラズマ症の感染実態把握とその制御に向けた協創的研究開発」研究、AMED 国際科学技術共同研究推進事業 「インターフェロン誘導性GTPase による抗トキソプラズマ細胞自律的免疫及び生体防御機構の解明」研究の一環として行われ、三重大学 大学院医学系研究科 西翼 助教、大分大学 大学院医学系研究科 小林隆 教授の協力を得て行われました。

参考URL

大阪大学微生物病研究所 感染病態分野(山本研)

https://immpara.biken.osaka-u.ac.jp/

用語説明

- ROP18

高病原性トキソプラズマが宿主細胞内に放出するリン酸化酵素。放出された後に、寄生胞膜に蓄積し、インターフェロン誘導性GTPaseをリン酸化して不活性化する。ROP18を欠損するとトキソプラズマの病原性が著しく低下する。

- 転写調節因子

DNAからmRNAが転写されるプロセスを促進または抑制し、遺伝子の発現を制御する因子。転写因子ともよばれる。

- インターフェロンγ

病原体などの異物侵入に反応して細胞が分泌するタンパク質インターフェロンの一つ。インターフェロン γはヒトとマウスの両方で、抗トキソプラズマ免疫応答に必須の役割を果たすことが知られている。

- インターフェロン誘導性GTPase

トキソプラズマの寄生胞の膜に蓄積して破壊する宿主免疫分子。インターフェロン誘導性GTPaseが無いと宿主の抗トキソプラズマ免疫応答が著しく障害を受ける。

- 寄生胞

トキソプラズマが宿主細胞内に感染した時に形成する膜構造体。