体外の培養子宮で着床と発生に成功

着床研究を飛躍的に進める新技術

研究成果のポイント

- マウス子宮の体外培養法を確立し、体外で着床と発生を忠実に再現。さらに体外子宮上で着床不全の病態を模倣し、その改善法も発見

- 着床は子宮の深部で起きるため、直接観察したり介入したりできず、研究自体が困難だった。今回、酸素透過性デバイスを用いて子宮環境そのものを体外で再現することで、体内と同程度の着床をはじめて体外で再現

- 生殖補助医療(ART)における反復着床不全の病態解明や着床診断技術の開発、および着床率の向上や反復着床不全の治療といった「着床補助技術」の開発に繋がると期待

概要

大阪大学微生物病研究所の平岡毅大特任助教(研究当時)、伊川正人教授らの研究グループは、体外で培養したマウス子宮上で、体内と同程度に忠実な着床と発生を再現することに成功しました。着床は、マウスなどの実験動物であっても子宮の深部で起きる現象のため、直接観察したり介入したりすることが難しく、これまで研究自体が困難でした。単細胞である精子と卵子の相互作用である受精と違い、多細胞から成る胚盤胞と子宮の相互作用で成立する着床を体外で完全に再現することは非常に困難でした。

今回研究グループは、酸素透過性デバイスを用いることで子宮組織を体外で培養し、子宮環境そのものを体外で再現することで(=体外子宮システム)、体外での着床と発生に成功しました(図1)。さらに研究グループは、子宮の着床因子を薬剤で阻害することで、着床不全の病態を体外で再現しました。着床不全の機序解析の結果、胚の着床因子の活性が低下していたため、活性型に設計した着床因子を胚に導入することで、着床不全環境の子宮においても着床を促進できることをつきとめました。

本研究で開発された体外子宮システムにより、着床研究の飛躍的な発展が期待されます。将来的には、生殖補助医療(ART)における反復着床不全の病態解明や着床診断技術の開発、および着床因子の補充による着床率の向上や反復着床不全の治療といった「着床補助技術」の開発に繋がることが期待されます。

本研究成果は、英国科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ(Nature Communications)」に、7月1日(火)に公開されました。

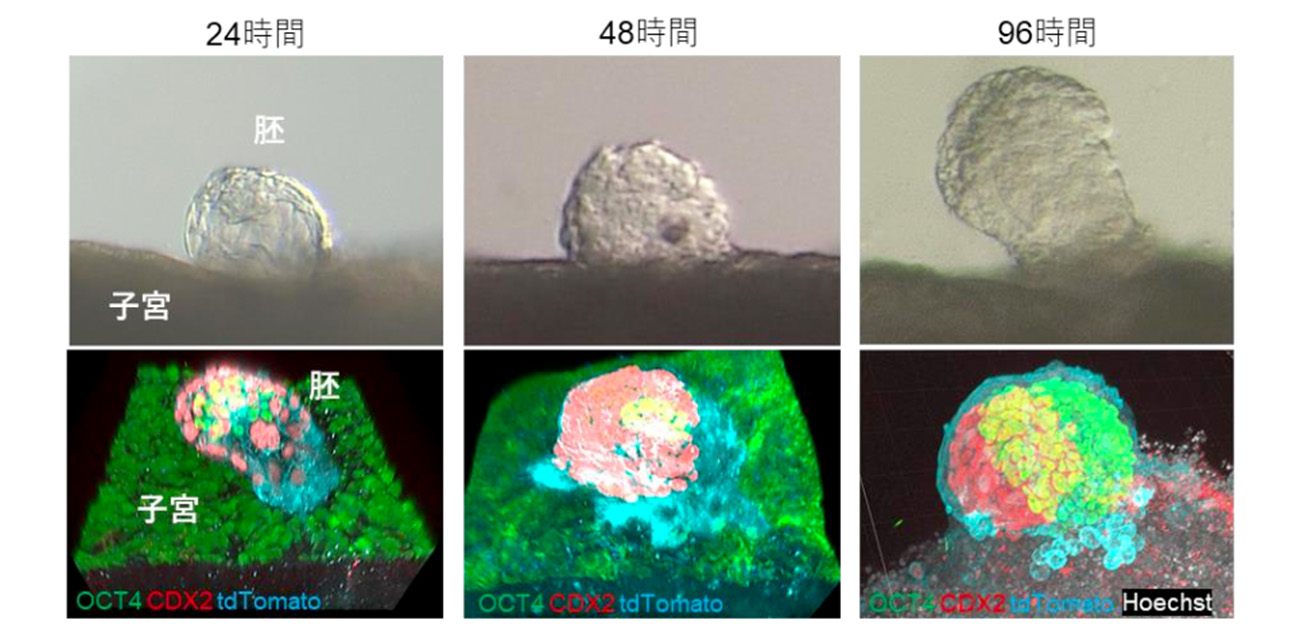

図1. 体外子宮上の着床と発生

壁側栄養外胚葉の接着とその後の胚発育(上)。着床を維持した状態で

エピブラスト様構造と胚体外外胚葉様構造の形成が見られた(下)。

研究の背景

日本ではARTへの需要が年々高まっており、約10人に1人がARTで出生しています。受精については体外受精や顕微授精を用いることで80%以上の成功が期待できますが、着床については40-50%の成功率にとどまっています(年齢や胚の質に伴ってさらに低下することが知られています)。このことから、ART成功の鍵は着床が握っていると考えられますが、着床率を劇的に改善する方法や、繰り返し良好胚を移植しても着床が成立しない反復着床不全の治療法は確立されていません。まずは基礎研究により着床のメカニズムを理解することが重要と考えられますが、着床は、たとえマウスなどの実験動物であっても子宮の深部で起きる現象のため、直接観察したり介入したりすることが難しく、研究自体が困難です。そのため、もし着床を体外で忠実に再現できれば研究が飛躍的に進展すると考えられてきました。しかしながら、単細胞同士の精子と卵子の相互作用で成立する受精と違い、多細胞で構成される胚盤胞と子宮との相互作用で成り立つ着床は複雑な高次生命現象であり、体外で完全に再現することは困難でした。

研究の内容

発見1:酸素供給デバイスを用いた体外子宮システムの樹立

研究グループはまず、精巣組織を体外で長期培養することに成功した過去の報告(Sato T, et al. Nature 2011)に着目しました。気相液相界面培養法という方法は、酸素供給を効果的に行うことで組織をそのまま体外で培養するのに長けていることが分かっていました。そのため研究グループはこの手法を用いて、子宮のなかでも着床を担う子宮内膜を分離し、体外で培養しました。この際、酸素透過性を持つPDMSという素材を用いることで、効果的な酸素供給を行いつつも胚を子宮内膜に固定するという手法を採用しました(図2)。PDMSの設計や酸素供給の方向、培養液の組成など様々な条件を検討し最適化した結果、着床が起きる側からの酸素供給によって胚は体外子宮に着床し、その後着床を維持した状態で発生し拡大する様子が観察されました(図1)。

図2. 体外子宮システム

胚盤胞を、単離した子宮内膜片と共培養する。PDMSを用いた固定と酸素供給で体外での着床が可能となった。

発見2:体外子宮への着床は生体内での着床を高度に模倣する

体外子宮システムは、約95%という高い再現性で着床を誘導しました。加えて、胚盤胞の構成成分である壁側栄養膜細胞の接着や栄養芽細胞の浸潤、栄養芽巨細胞への分化といった生体内での着床過程が忠実に再現されていました。また、着床後の胚は胎児成分であるエピブラストや将来胎盤となる胚体外外胚葉の形成(図1,、3)、そして臓側内胚葉、壁側内胚葉、卵黄嚢腔の出現(図3)といった発生の徴候も示しました。さらに、このシステムは子宮の分泌腺や免疫細胞、血管などの子宮内環境を保存したまま培養することに成功していました(図4)。興味深いことに、この体外子宮は着床因子COX-2の誘導を忠実に再現していました(図5)。過去の研究により、COX-2を欠損した遺伝子改変マウスの子宮では胚の接着や浸潤といった着床過程が阻害されることが示されていましたが、子宮のCOX-2が着床を制御する詳しい機序については、まだ明らかになっていない点が多くありました。研究グループはこの点に注目し、体外子宮でCOX-2の詳しい機能を解析できるどうか、検証しました。

図3. 体外子宮上の胚発生

体外子宮上で、着床を維持した状態での胚発生が認められた。

図4. 子宮環境の保存

体外培養子宮は、立体構造を含む子宮内環境を高度に保存した。

図5. COX-2の局在

体外子宮上で、着床機能分子COX-2の誘導が再現された。

発見3:COX-2は胚へのシグナルを通じてAKTを活性化し、着床を促進する

研究グループはまず、COX-2の機能を阻害することで、体内と同様に着床不全を誘導できるかどうかを検討しました。COX-2の阻害剤であるセレコキシブを使用した結果、生体と同様に着床不全が再現され、さらに着床過程のなかでも、子宮への浸潤過程が阻害されることが明らかとなりました。研究グループはこの原因を明らかにするため、体外で着床した胚を採集し、網羅的な遺伝子発現解析を行いました。その結果、子宮のCOX-2はその下流シグナルを通じて、胚の栄養膜細胞のAKTという分子を活性化することが分かりました。AKTは胎盤形成に関連する遺伝子として知られています。AKT遺伝子欠損マウスは胎盤低形成や、胎盤形成不全による致死に至ります。

次に研究グループは、セレコキシブで誘導された着床不全を、胚のAKT活性化で改善できないか検証することにしました。研究グループは、

胚盤胞の内部細胞塊に侵入せず病原性や遺伝子への組み込みリスクも無いアデノ随伴ウイルスを使い、胚の栄養膜細胞に活性型AKTを導入しました。その結果、着床不全子宮への胚浸潤が回復し、着床が救済されました(図6)。さらに同様の検証をマウス個体で行った結果、同等の結果が得られた事から、体外子宮システムを用いた検証は生体を使った研究と同等の信頼性を持つことが示されました。

体外子宮システムを用いた本研究は、子宮COX-2と胚AKTを結ぶ新たな分子基軸の存在を示唆しただけでなく、多細胞間のコミュニケーションから成る着床を、特定の細胞の遺伝子発現を調節することで制御できることを明らかにし、着床因子補充による着床補助技術の開発への可能性を示唆したと言えます。

図6. 着床不全の改善

セレコキシブで誘導した着床不全環境下で、活性型AKTを導入した胚は着床能の改善を示した。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

前述したように、ART成功の鍵は着床が握っています。本研究の体外子宮システムを用いることにより、これまで明らかにされてこなかった未知の着床調節機構が明らかになる可能性があり、着床研究の飛躍的な進展が期待されます。将来的には、ARTにおける反復着床不全の病態解明や着床診断技術の開発、そして胚の着床機能を活性化することで着床率の向上や反復着床不全の治療を図る「着床補助技術」の開発に繋がることも期待されます。

特記事項

本研究成果は、2025年7月1日(火)に英国科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ(Nature Communications)」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“An ex vivo uterine system captures implantation, embryogenesis, and trophoblast invasion via maternal-embryonic signaling”

著者名:Takehiro Hiraoka, Shizu Aikawa, Daisuke Mashiko, Tatsuya Nakagawa, Hiroki Shirai, Yasushi Hirota, Hiroshi Kimura, Masahito Ikawa

DOI:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60610-x

なお、本研究は、JST/CREST戦略的創造研究推進事業(JPMJCR21N1)、AMED/ASPIRE医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業「次世代生殖補助医療に資する国際共同研究」、AMEDワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点群 大阪府シナジーキャンパス(大阪大学ワクチン開発拠点)」、AMEDワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業「感染症研究に有用な小型実験動物の開発と供給に関するサポート機関」、AMED成育疾患克服等総合研究事業「子宮内膜分子解析と人工知能による着床障害の診断ストラテジーの確立」、JST創発的研究支援事業 FOREST(JPMJFR210H)の一環として行われました。そのほか本研究は、日本学術振興会 (科研費:JP23K15814、JP23K27176、JP23K23803、、JP21H05033、JP22H04922、JP23K20043、25H01353)、内藤記念科学振興財団、アステラス病態代謝研究会、こども家庭科学研究費(JPMH23DB0101)の支援を得て行われました。

参考URL

微生物病研究所 遺伝子機能解析分野

https://egr.biken.osaka-u.ac.jp/

用語説明

- 反復着床不全

生殖補助医療で良好な受精卵を複数回子宮に戻しても、妊娠に至らない状態を指します。ホルモンの異常や炎症の存在、子宮内菌環境、胚の染色体異常などさまざまな原因が推測されていますが、原因はよくわかっておらず、決定的な治療法は確立されていません。

- PDMS

PDMSは「ポリジメチルシロキサン」という柔らかく透明なシリコン素材です。生体への影響が少なく、医療機器や細胞実験のチップなど、さまざまな研究・医療分野で使用されています。酸素透過性を有しています。

- 栄養膜細胞

受精卵が育ち胚盤胞の段階になると、胎盤のもとになる一層の細胞群が外側に形成されます。それが栄養膜細胞です。栄養膜細胞は、将来胎児の体になる内部細胞塊に接する極側栄養膜細胞と、接しない壁側栄養膜細胞に分類されます。マウスの場合は壁側栄養膜細胞が着床します。着床後、栄養膜細胞は栄養芽細胞と呼ばれる細胞に変化し、さらにその一部は栄養芽巨細胞と呼ばれる細胞に変化します。極側栄養膜細胞は着床後に将来の胎盤のもととなる胚体外外胚葉を形成します。

- エピブラスト

着床直前の胚盤胞は、※3で述べた栄養膜細胞と、内部細胞塊で構成されます。内部細胞塊は着床後、エピブラストと呼ばれる細胞の集まりを形成します。人の体を作るスタート地点とも言える重要な細胞集団です。

- 臓側内胚葉、壁側内胚葉、卵黄嚢腔

内部細胞塊の胚盤胞内腔側の表面を占める一層の細胞群を原始内胚葉と呼びます。原始内胚葉は着床後、エピブラストに接する臓側内胚葉と、子宮側に接する壁側内胚葉に分かれます。卵黄嚢腔は 臓側内胚葉、壁側内胚葉で包まれた袋状の構造です。

- COX-2

COX-2は炎症や痛みの原因となる物質(プロスタグランジン)を作る酵素です。がんや着床にも関与することが知られています。

- AKT

AKTは細胞の増殖や生存をコントロールし、成長や代謝にも関与するたんぱく質です。胎盤形成にも関与していることが知られています。AKT1, 2, 3があり、AKT1とAKT3を欠損させた遺伝子改変マウスは胎盤がうまく形成されず、出生前に死亡してしまいます。

- アデノ随伴ウイルス

遺伝子治療に使われるウイルスの一種で、ヒトへの病原性がほとんどありません。ヒトの遺伝子そのものには組み込まれず、治療用の遺伝子を細胞に届ける「運び屋」として、安全性の高さから広く用いられています。