被災地産食品回避は不安の低下と批判的思考が減少させる

10回の継続調査からみた福島原発事故によるリスク認知の変化と地域差

概要

楠見孝 教育学研究科教授、三浦麻子 大阪大学教授、小倉加奈代 岩手県立大学講師と西川一二 教育学研究科研究員は、被災県・首都圏と関西圏の市民を対象とした福島第一原子力発電所事故による食品の放射線リスクへの態度について、9年間にわたる10回の調査を行いました。その結果、9年の時間経過によって、市民の放射能不安、積極的情報探索行動、被災地産食品の回避は、時間経過とともに減少することがわかりまし

た。さらに、積極的情報探索行動や放射線に関する知識は、被災地が他の地域よりも高いこと、被災地産の食品を避ける行動は、被災県は関西圏よりも少ないこともわかりました。また、政府からの情報の信頼性は、かなり低い水準から上昇しましたが、信頼される水準には達していませんでした。分析の結果、被災地の食品を避けることは、放射能汚染に関する不安(経験的思考/システム1)によって促進され、批判的思考態度(分析的思考/システム2)によって抑制されることがわかりました。

本研究成果は、2023年3月10日に国際学術誌 Journal of Risk Researchオンライン版に掲載されました。

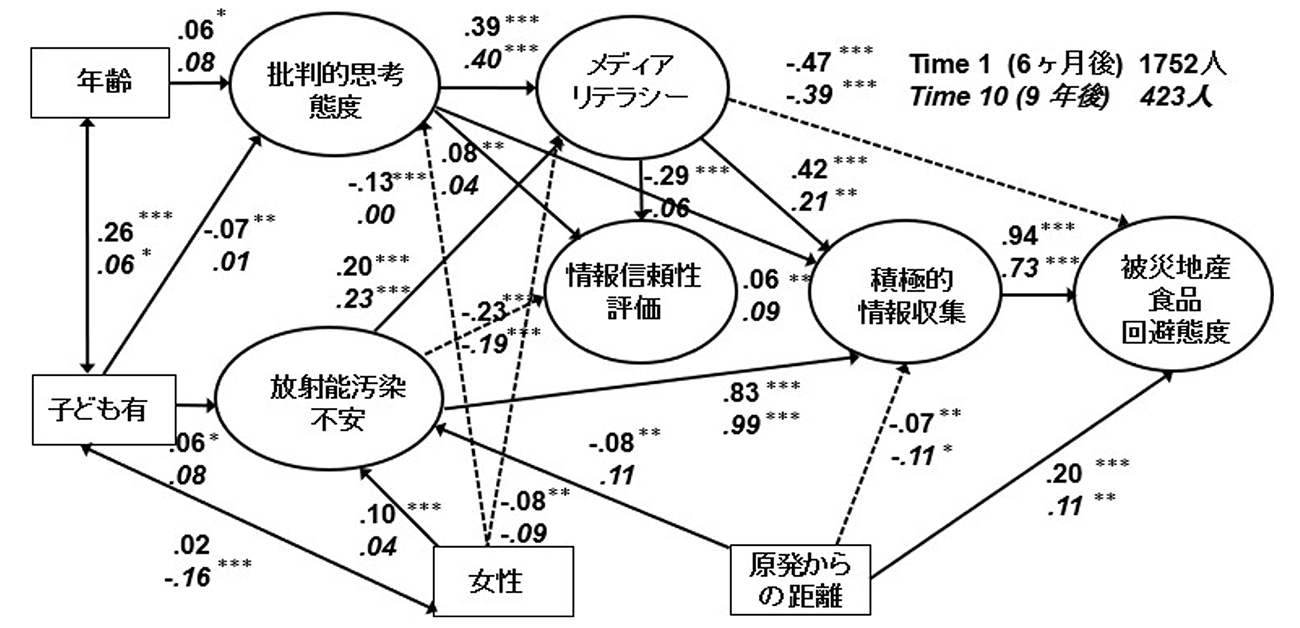

図1. 不安と批判的思考態度がリスクリテラシーと被災地産食品回避態度に及ぼす仮説的モデル

研究の背景

原子力発電所事故は、放射線の健康への影響にとどまらず、被災地の生産物への風評被害を引き起こします。2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故の際には、政府は、記者会見や放射性物質の検査によって市民を安心させようとしました。そして、汚染リスクのない生産物だけが販売されました。一方、市民は、不安に駆られて、マスメディアやインターネットを通じて、積極的に情報を集め、家族で話し合った り、子どもへの健康被害を心配して、被災地産食品を避けることが起こりました。食品放射能汚染の健康への影響については、行政、マスメディア、市民サイト、口コミなどで、様々な意見があるため、市民はこれらの情報を、批判的思考態度に基づくリスクリテラシー(科学的方法論や放射線リスクに関する知識、メディアを読み解く力)によって、読み解いて判断する必要がありました。

そこで、本研究では、被災地産食品回避態度に及ぼす2つのプロセスを仮定しました。図 1 の下段のように、放射能に対する不安に基づく、経験的で直観的な判断をする経験的思考プロセス(システム1)と、批判的思考態度やリスクリテラシーなどに基づいて、論理的、分析的な判断をする分析的思考プロセス(システム2)の二重プロセスです。さらに、本研究では、被災地産の食品回避に影響する要因として、被災からの時間経過と被災地からの距離についても焦点を当てました。とりわけ、事故後、9年間で、不安や批判的思考態度が被災地産の食品回避に及ぼす影響がどのように変化したかを検討したことが、本研究の強みです。

そして、つぎのような主な問いに基づいて、仮説を立てて研究をおこないました。

- H1a:女性であること、子どもがいることが、放射能汚染に関連する不安を高めるか H1b:放射能汚染に関連する不安が、被災地産食品回避を引き起こすか

- H2a:批判的思考態度は、科学的リテラシー、メディアリテラシー、知識など、放射線に関するリスクリテラシーを高めるか

- H2b:放射線に関する批判的思考態度やリスクリテラシーが、被災地産食品回避を抑制するか

- H3a:放射能汚染に関連する不安、被災地産食品回避、リスクリテラシーは時間の経過とともに減少するか

- H3b:放射能汚染に関連する不安、被災地産食品回避、リスクリテラシーは、原子力発電所からの距離が離れるほど減少するか

- H4a:テレビのニュースを見る時間、インターネットを使う時間、配偶者と放射線について話す時間は、時間の経過とともに減少するか

- H4b:各情報源からの情報の信頼性評価は、時間の経過とともに高くなるか

研究の手法・成果

本研究グループでは、被災県(福島・宮城・岩手)、首都圏(東京・埼玉・神奈川)、関西圏(京都・大阪・兵庫)の20~50代既婚男女、各584人、1752名(男876名、女876名、平均年齢40.1歳)に2011年9月に1回目調査をオンラインで依頼しました。この協力者をパネルとして、2回目以降は、毎年2-3月に同じ協力者に回答を依頼しました。回答者は、すべて既婚者で、共働きが47.1%、子どもがいるのは72.8%、職業は専業主婦(夫)(28.3%)、民間企業事務職(20.0%)、パートタイマー(12.6%)が多くを占めました。被災状況については、何らかの形で被災した回答者(自宅損壊、失業、転居など)は、被災圏(35.4%)、首都圏(4.1%)、関西圏(1.5%)でした。

オンラインの質問票は東日本大震災に際して発生した原発事故による食品放射能のリスク認知(食品を通しての健康への影響の不安、被災地産食品に対する回避態度、各2項目)、積極的情報収集(3項目)、批判的思考態度(15項目)、リスクリテラシー(放射線知識6項目、科学リテラシー7項目・メディアリテラシー5項目)、情報源への信頼性(16項目)などにかかわる項目で構成されていました。

第一の本研究の成果として、9時点の変化を、3地域の回答者の平均値によって図2に示しました。

図2の上段に示すリスク認知関連の指標については、(a)放射性物質による健康影響への不安と(b)積極的情報収集は、9年の時間経過で、3地域とも低下して中点(5段階評定で「どちらともいえない」)に近づきました(H3aを支持)。(c)被災地産食品回避傾向は、関西圏は首都圏、被災圏よりも高く、関西圏においては、中点から低下 し、他の2地域は、中点より低いスコアから徐々に低下しました。図2の2段目に示すリテラシー関連の指標は、3地域とも9年間で小さな低下が見られました(H3aを支持)。図2の3段目に示す放射能知識関連の指標は、(g)放射能健康影響の知識(例:身体症状)の正答率の上昇が見られ、被災県と首都圏は関西圏よりも高い正答率でした。一方、放射脳の科学的知識(例:ベクレルの意味)と主観的知識は、9年間で3地域とも徐々に低下し、被災圏が最も高く、首都圏、関西圏の順でした(H3bを一部支持)。

図2. 主要な変数の9年間の時間変化と地域差(a-e、i-k:5段階評価、横線は中点を示す)

図2の下段の 情報源の信頼度については、(j)マスメディアと市民webサイトへの信頼度は時点の変化はなく、後者は中点よりも低く、被災圏は関西圏よりも低い傾向でした。 (l) 政府/行政情報への信頼度は、3地域とも9年間で上昇しましたが、中点レベルまでは達しませんでした(H4bを一部支持)。

第2の本研究の成果として、被災地産食品回避が、2つの思考システムによって影響を受けることを、図1の仮説的モデルについて、6ヶ月後も9年後の両時点において検証しました。その結果、(a)不安は、積極的情報収集を強く促進し、行政の情報に関する信頼度を低下させていました。一方、(b)批判的思考態度は、メディアリテラシーを高めていました(H2aを支持)。 (c)積極的情報収集は、被災地産の食品回避を強く促進していました。一方、メディアリテラシーは、被災地産の食品回避を抑制していました(H2bを支持)。(d) 女性である、子どもがいることは不安を高めていました(H1a、H1bを支持)。両時点で差が見られたパスについては、メディアリテラシーが政府情報への信頼度を下げる傾向は、6ヶ月後だけで見られていました。

図3. 被災地産食物回避に影響を与える要因の構造方程式モデリングの結果:数値は標準化偏回帰係数、上段は震災6ヶ月後、下段は震災9年後を示す

第3の本研究の成果は、被災地産食品回避に及ぼす不安、批判的思考態度の影響の時間的変化を解明したことです。表1は、被災地産食品回避に目的変数とした重回帰分析の結果です。標準化偏回帰係数は、放射能汚染に関連する不安の促進効果が9年間で徐々に減少することを示しています(H1bを支持)。一方、批判的思考態度の抑制効果は、9年間で徐々に増加しました(H2bを支持)。年齢による抑制効果、原発からの距離による促進効果は、時間の経過とともにわずかに増加し、子供がいることは常に食品回避を促進していました(H1aを支持)。

さらに、原子力災害・放射線量に関する情報への接触や会話についての時間変化を調べました。その結果、 1週間における原発災害、放射線量、放射能の健康影響について情報を得るためのインターネット利用時間、 TVニュース番組視聴時間、夫婦の会話時間は、9年間で、3地域とも、そして、ネット、テレビ、夫婦の会話とも減少し、一方、1週間でまったくそうした情報に接していない人、会話をしていない人の比率が多くなっていました(H4aを支持)。

波及効果、今後の予定

本研究成果は、チェルノブイリ原発事故以来の深刻な原発事故である福島第一原発事故を経験した日本国民の放射線リスクに対する反応の長期的な変化を解明するための手がかりになります。

すなわち、放射線リスクについて、震災直後に、市民の放射線の健康への影響の不安が高まったことが、経験的思考による感情的・直観的判断プロセスを通して、積極的な情報探索と被災地産食品回避行動を促進しました。このような不安は、子育て中の母親で高いことがわかりました。こうした不安が食品回避を促進する影響は、9年間で徐々に減少しました。一方、分析的思考という論理的判断プロセスが、批判的思考態度を促進し、リスクリテラシー(放射能の知識、メディアリテラシー、科学リテラシー)を働かせることで、被災地産食品回避を抑制しました。このプロセスは、事故直後の不安の影響に比べると相対的に弱いものでしたが、時間の経過とともに徐々に強くなりました。

これらの結果を踏まえた、危機に対応する政府やマスメディアへの提言としては、(a)健康影響に関する安心を高める情報提供によって市民の不安を軽減するとともに、正確なリスクや対処に関する情報を国民に提供すること、特に子育て中の母親など、リスクに敏感な人に即した情報提供をして不安を軽減させること、(b)信頼できるデータに基づく情報によって、批判的な思考態度による分析的思考を促すようなメッセージを発信することがあります。

現在、私たちは、原子力発電所事故から12年にわたる追跡調査を、新型コロナウイルス感染症のリスク認知も含む形で進めています。新型コロナウイルスの感染拡大初期においても、不安による感染者や医療従事者などを回避する傾向や政府情報に対する不信感の増加は見られています。こうしたことからも、リスク社会に直面する市民にとって、さまざまな情報源から情報を収集・判断し、適切な行動をとることは不可欠であることがわかります。今後も、市民のリスク認知の長期的な変化と適切なリスクコミュニケーションのあり方、そして、批判的思考とリスクリテラシー(メディアリテラシー、科学リテラシー、リスク知識)、の役割について、さらなる検討を進めていきます。

特記事項

<論文タイトルと著者>

タイトル:Attitudes toward possible food radiation contamination following the Fukushima nuclear accident: A nine-year、 ten-wave panel survey

著者:Takashi Kusumi、 Asako Miura、 Kanayo Ogura and Kazuji Nishikawa

掲載誌:Journal of Risk Research

DOI: 10.1080/13669877.2023.2181856

本研究は以下の支援を受けて行われました。

・ 科学研究費補助金: 楠見 孝 (22228003、15H02465、26285148)

・ 京都大学教育学研究科 グローバル教育展開オフィス

・ 日本心理学会

参考URL

関連研究「SNSによるリスク情報の拡散メカニズムを解明~どのようなリスク情報が拡散されやすく、どのような人が拡散させやすいか~」

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2020/20200110_1