明るさ10倍!バクテリア由来の発光タンパク質を高光度化

分間隔以下で露光できる明るい発光タンパク質で生体機能解明へ

研究成果のポイント

- 発光バクテリア由来の発光タンパク質を改良することにより発光強度の高光度化を実現

- 従来のバクテリア発光タンパク質はバイオイメージングには暗く、捉えられる生命現象に限界があったが、輝度強化を実現したことでより幅広い応用が可能に

- バクテリア発光タンパク質を利用したバイオイメージングをバクテリア・植物・動物細胞で実現し、幅広い生命研究への応用に期待

概要

大阪大学産業科学研究所の加来友美 特任研究員(研究当時)、永井健治教授らの研究グループは、バクテリア由来の発光タンパク質(Lux)を蛍光タンパク質と融合することで、従来のLuxよりも10倍明るくすることに成功しました。

従来のバクテリア発光タンパク質(Lux)を利用したイメージングは暗く、これまでに報告された高光度化した改良型のLuxでも10分間の露光時間を必要とし、分間隔以下で起こる生命現象の変化を捉えることができませんでした。

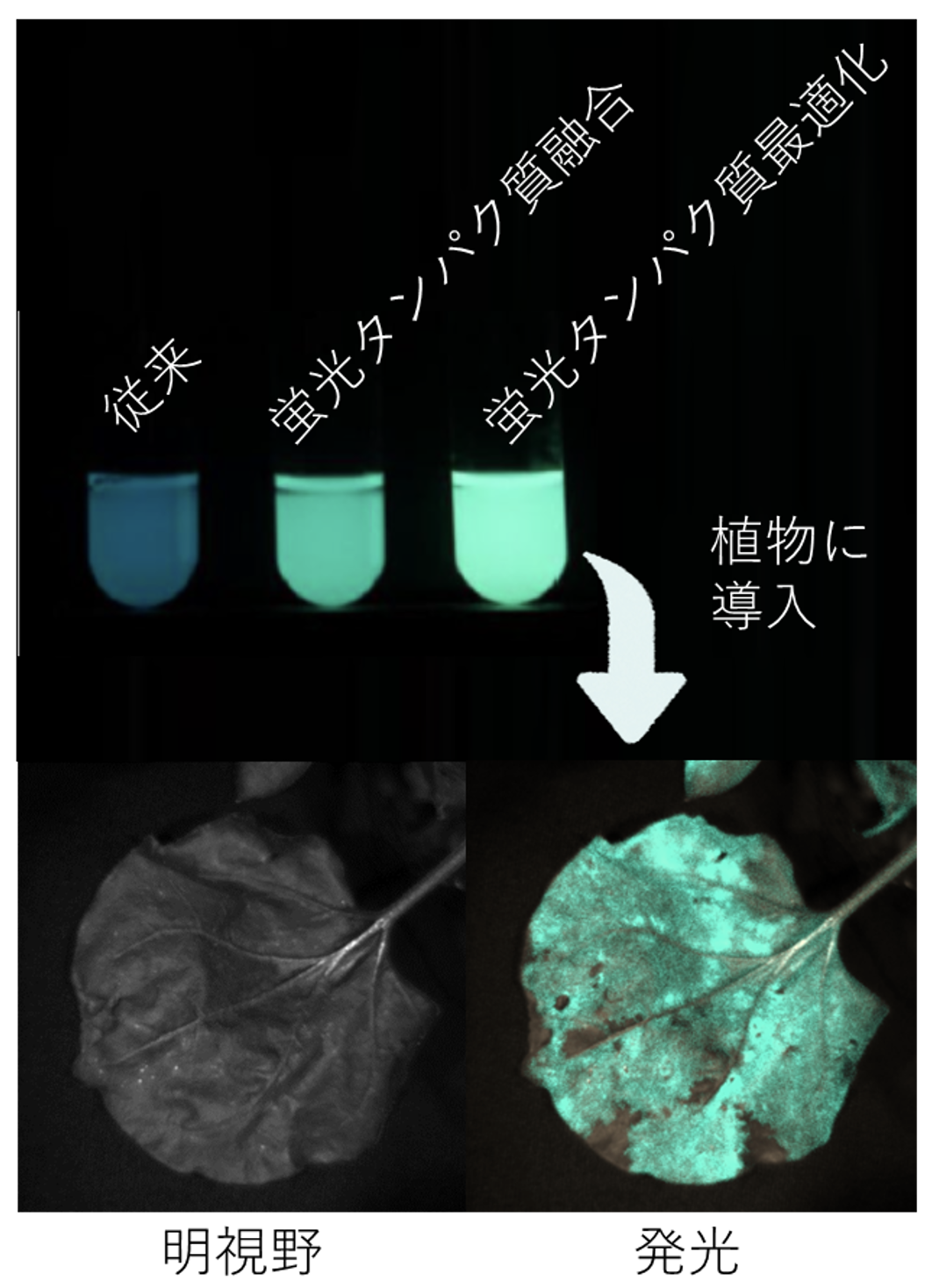

今回、永井教授らの研究グループは、黄色蛍光タンパク質Venusに円順列変異を導入してLuxと融合することによりバクテリアで10倍の発光強度の増強に成功しました(図1)。加えて、自発光植物では7倍、自発光動物細胞では3.5倍の高光度化が確認できました。これにより、改変前のLuxで捉えることが出来なかった、分間隔以下の生命現象変化を可視化できることが期待されます。

本研究成果は、英国科学誌「Scientific Reports」に、7月22日(木)に公開されました。

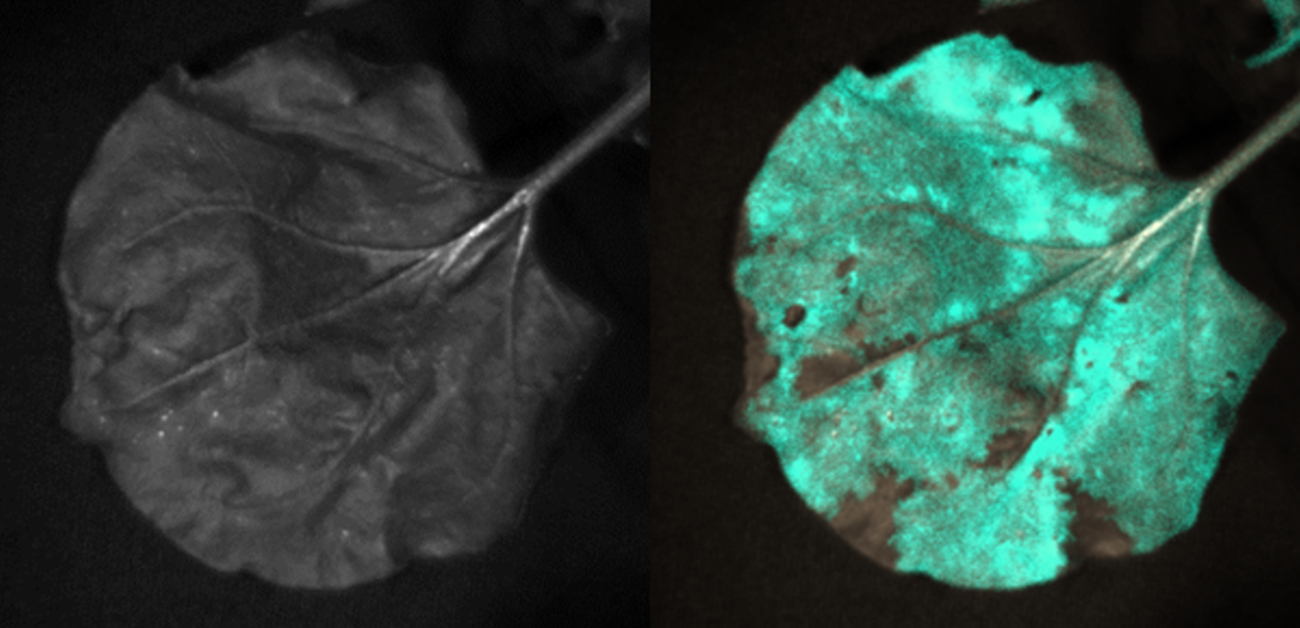

図1. 従来のLux、蛍光タンパク質融合後、さらに蛍光タンパク質の最適化を行い大腸菌で発光を確認し(上)、最適化後の遺伝子を植物に導入して発現させている様子(下)。

研究の背景

蛍などで知られる生物発光は、細胞内の発光タンパク質(ルシフェラーゼ)が基質(ルシフェリン)を酸化する化学反応のエネルギーを利用して光を放出します。従って、発光タンパク質と基質を細胞内で作ることにより、自ら光ることが可能となります。この様な発光タンパク質を応用することで特定の生命現象を可視化する指示薬(例えばカルシウムセンサ)などを開発し、多くの生物学的知見を得ることに成功しています。これまでに様々な生物種から発光タンパク質が単離されてきましたが、発光タンパク質と基質を生合成するための遺伝子がわかっているのは発光バクテリアとヤコウタケのみです。ヤコウタケの発光タンパク質は比較的明るいものの、30℃を超えると失活し、ヒト細胞(37℃)や30℃以上の環境を要する研究には適しません。一方、バクテリア由来の発光タンパク質であるLuxは37℃でも失活はしませんが、発光強度が低く発光を捉えるために分オーダーの長い露光時間を要するため、分間隔以下で起こる生命現象の変化を捉えることができませんでした。明るくなれば、発光を捉えるために要する露光時間が短くなり、速い変化を捉えられるため、発光光度の増強が課題でした。

永井教授らの研究グループでは、黄色蛍光タンパク質VenusをLuxと融合する方法により、高光度化を実現しました。これは、発光タンパク質から蛍光タンパク質に発光反応の励起エネルギーを高効率で移動させることにより熱に変換されるエネルギーも光に変換させる原理を利用しています。さらに、黄色蛍光タンパク質の円順列変異体を利用することにより、このエネルギー移動の効率を最適化し、バクテリアでは10倍、植物では7倍、ヒト細胞では3.5培の高光度化に成功しました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、発光タンパク質を応用した動物細胞等の高温度域(30℃以上)の自発光を利用したバイオイメージングが広がることが期待されます。今回の成果をさらに発展させ、発光色を変える改変などもできれば、生体の深部イメージングなどにも応用できることが期待されます。

特記事項

本研究成果は、2021年7月22日(木)に英国科学誌「Scientific Reports」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Enhanced brightness of bacterial luciferase by bioluminescence resonance energy transfer”

著者名:Tomomi Kaku, Kazunori Suguiura, Tetsuyuki Entani, Kenji Osabe, Takeharu Nagai

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-021-94551-4

なお、本研究は、JSPS科研費挑戦的研究(萌芽)の一環として行われました。

参考URL

大阪大学 産業科学研究所 永井研究室

https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/bse/

SDGs目標

用語説明

- 円順列変異

タンパク質の本来のN,C末を人工的に連結し、新しい始点・終点を作り出す変異の作製法。

- 自発光

生物発光における発光タンパク質と基質の双方を細胞内で生合成することにより、自ら光を放出すること。発光タンパク質のみを細胞に発現させた場合と異なり、基質を外部供給する必要がない利点がある。