発光のON-OFFが自在な赤色蛍光タンパク質を開発

生きた細胞を超高解像観察!

研究成果のポイント

- 光らせることで細胞の観察を可能にする蛍光タンパク質について、発光のON-OFFを人為的に行うことが可能な、赤色蛍光タンパク質を開発

- 従来は、発光の明るさなど細胞観察に必要な特性が不十分で、超解像蛍光イメージングへの応用が困難だった

- 生きた細胞内の微細な構造の相互作用を調べるツールとしての応用に期待

概要

大阪大学産業科学研究所の尾﨑(野間)涼平さん(大学院生命機能研究科博士後期課程)、永井健治教授らの研究グループは、三重大学大学院医学系研究科の竹本研教授、設樂久志助教らとともに、発光のON-OFFを人為的に行うことが可能な、ポジティブ光スイッチング型赤色蛍光タンパク質「rsZACRO」の開発に成功しました。

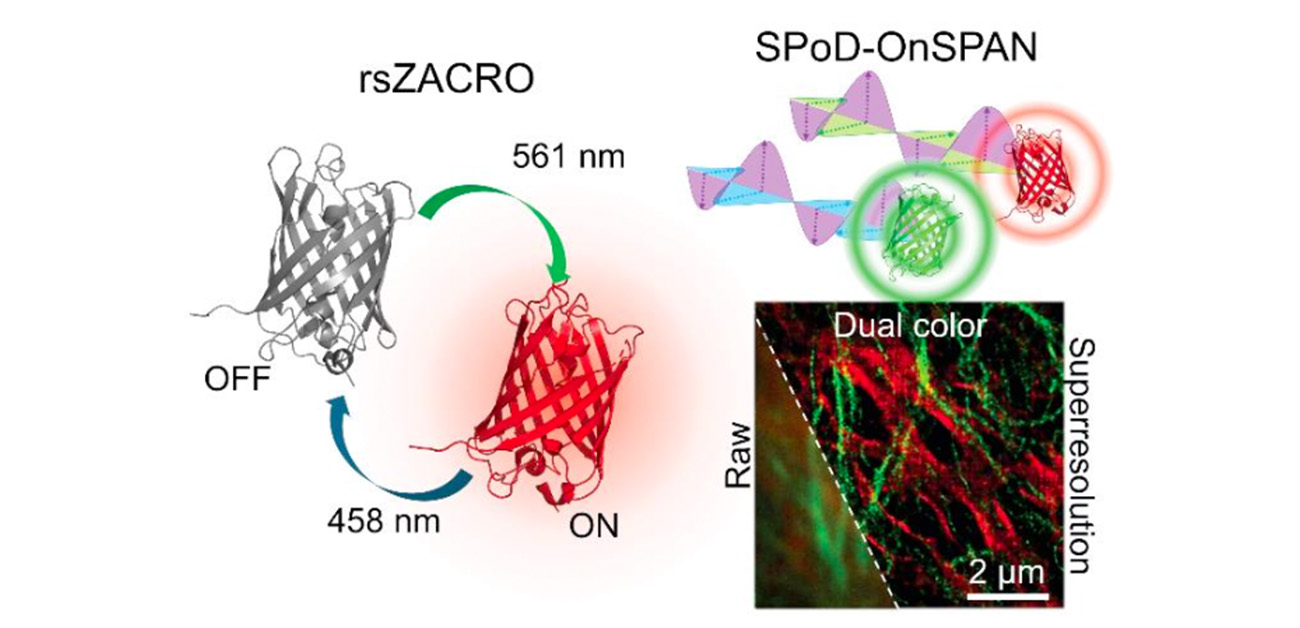

今回、研究グループは、既存の赤色蛍光タンパク質を改良することで、3倍明るく、OFF状態への切り替え速度が5倍速い「rsZACRO」を開発することに成功しました。既存のポジティブ光スイッチング型緑色蛍光タンパク質「Kohinoor2.0」と併用することで、生きた細胞内の微細な構造を色分けした超解像蛍光イメージングが可能となります(図1)。

本研究成果は米国科学誌「ACS Nano」(オンライン)に2月12日(水)(現地時間)に公開されました。

図1. 今回開発したrsZACRO(左)と、rsZACROを用いたSPoD-OnSPANによる2色超解像イメージング(右)

研究の背景

光スイッチング蛍光タンパク質は、光照射によって蛍光性を有するON状態と、無蛍光なOFF状態を切り替えることが可能な蛍光タンパク質です。励起光によってON状態へ遷移(ONスイッチング)し、別の波長の光によってOFF状態へ遷移(OFFスイッチング)するものは「ポジティブ型」に分類され、超解像蛍光イメージングへ応用されています。

超解像蛍光イメージングとは、光を照射することで、生きた細胞など、サイズが200 nm以下の観察対象を可視化する技術ですが、従来の方法では、照射する光が強すぎるために細胞がダメージを受け、本来の生命活動を阻害してしまう懸念がありました。

そこで研究グループは、観察対象を蛍光標識する色素にポジティブ光スイッチング型緑色蛍光タンパク質を用いることで、照射する光の強さを大幅(約100万分の1)に低減させる手法であるSPoD-OnSPAN法を開発しました。この手法を拡張し、生細胞の中で異なる微細構造の同時観察が実現すると、生命現象をより包括的に理解することが可能になります。

SPoD-OnSPAN法に応用可能なポジティブ光スイッチング型赤色蛍光タンパクを探索したところ、赤色のものは、オリゴマーを形成するため蛍光タグとして使用できない、明るさや光スイッチング特性が不十分、などの理由で超解像イメージングへの応用はされていませんでした。そのため、これらの蛍光タンパク質を用いて生きた細胞内の2つの微細構造の位置関係性を調べる研究は、色のバリエーションの制約により困難でした。

研究の内容

研究グループは、赤色蛍光タンパク質にタンパク質工学である試験管内分子進化法を用いて遺伝子改良することにより「rsZACRO」を開発しました。rsZACROのrsはreversible switching(可逆的)の略で、ZACROは赤い果実の柘榴(ざくろ)に加え、“究極・未知”をあらわす「Z」と、ギリシャ語で“頂点・先端”を意味する「ACRO」を組み合わせて“究極の先端”の意味を持たせたいという願いから命名しました。

rsZACROは、哺乳類細胞内において、既存のポジティブ光スイッチング型赤色蛍光タンパク質より3倍明るく、5倍速いOFFスイッチング速度を示しました。さらに、吸収スペクトルのpH依存性から、タンパク質内部の発色団がpH中性付近で電離状態と非電離状態の比率を一定に保っていることが判明しました。この比率はそれぞれ、OFFスイッチング、蛍光に寄与することから、rsZACROの高い光スイッチング特性に重要であることが示唆されました。また、細胞骨格関連タンパク質との融合タンパク質を発現する哺乳類細胞に対しSPoD-OnSPAN観察を行い、赤色の超解像イメージングを実証しました。さらにポジティブ光スイッチング型緑色蛍光タンパク質Kohinoor2.0を発現する哺乳類細胞とのSPoD-OnSPAN観察を行い、細胞内の微細構造の2色超解像イメージングに成功しました(図2)。

図2.

(A)

上. Vimentin-rsZACROを発現するHeLa細胞の生画像(Raw)とSPoD-OnSPANによる超解像イメージング(SR)画像。

下. Raw画像とSR画像の蛍光強度のラインプロファイル。ラインプロファイルはSR画像に示した矢印I、IIに挟まれた蛍光強度から得た。数値はFWHM(半値全幅, nm)を示す。

(B)

左. Vimentin-rsZACROとLifeAct-Kohinoor2.0(緑色蛍光タンパク質)を発現するHeLa細胞の生画像(Raw)とSPoD-OnSPANによる超解像イメージング画像(SR)。

右. Raw画像とSR画像におけるrsZACROとKohinoor2.0の蛍光強度のラインプロファイル。ラインプロファイルはRawとSR画像に示した矢印に挟まれた蛍光強度から得た。数値はFWHM(半値全幅, nm)を示す。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、生体内の複数の微細構造の動態が関わる未知の生命現象の発見につながることが期待されます。

特記事項

本研究成果は、2025年2月12日(水)(現地時間)に米国科学誌「ACS Nano」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“A Positive-type Reversibly Photoswitching Red Fluorescent Protein for Dual-color Superresolution Imaging with Single Light Exposure for Off-switching”

著者名:Ozaki-Noma Ryohei, Wazawa Tetsuichi, Kakizuka Taishi, Shidara Hisashi, Takemoto Kiwamu, Nagai Takeharu

DOI:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c16847

なお、本研究は、科学技術振興機構 (JST)戦略的創造研究推進事業CRESTにおける研究課題(JPMJCR15N3)、文部科学省科学研究費助成事業新学術領域研究「シンギュラリティ生物学」(18H05408、18H05410)、JSPS科研費(21K19225、22K04891、23KJ1492)の助成を得て行われました。

参考URL

大阪大学産業科学研究所・永井研究室

https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/bse/index.html

三重大学大学院医学系研究科生化学分野・竹本研究室

https://www.medic.mie-u.ac.jp/biochem/index.html

用語説明

- 超解像蛍光イメージング

光学顕微鏡のうち、光の回折限界 (約200 nm)以下の空間分解能を有する光学顕微鏡法。

- ポジティブ光スイッチング型赤色蛍光タンパク質

蛍光タンパク質は、励起光によって光るタンパク質であり、生体試料に遺伝子導入が可能なため蛍光顕微鏡の標識プローブとして有用である。蛍光タンパク質のうち、励起光によって蛍光を示す状態(ON)と示さない状態(OFF)を可逆的に遷移(光スイッチング)するものを、光スイッチング蛍光タンパク質(rsFP)という。rsFPのうち蛍光のための励起光によってON状態に遷移するものはポジティブ型に分類される。ポジティブ光スイッチング型蛍光タンパク質のうち、赤色蛍光を示すものを、ポジティブ光スイッチング型赤色蛍光タンパク質という。

- Kohinoor2.0

緑蛍光を示すポジティブ光スイッチング型蛍光タンパク質。UV光によってOFFスイッチングし、励起光である青色光でONスイッチングする。

- SPoD-OnSPAN

偏光面が回転する励起光/スイッチング光をポジティブ光スイッチング型蛍光タンパク質に照射することで蛍光の揺らぎを誘発し超解像イメージングを達成する顕微鏡法。

- オリゴマー

タンパク質の単量体(モノマー)が比較的少ない数で結合した重合体のこと。

- 蛍光タグ

タンパク質などを観察するための蛍光標識のこと。

- 発色団

蛍光タンパク質の内部に位置するαヘリックスの3つのアミノ酸が環化、脱水、酸化によって形成される構造(オワンクラゲ由来GFPでは、65Ser、66Tyr、67Glyが発色団4-(p-hydroxybenzylidene)-5-imidazolinoneを形成する)。

- 電離・非電離状態

蛍光タンパク質の発色団を構成するチロシンのヒドロキシ基の水素Hが乖離している状態を電離、結合している状態を非電離状態という。