抗がん剤治療後の食道がん遺残パターンと術後再発との関係を解明

病理腫瘍マッピング技術を応用

研究成果のポイント

・進行した食道がんに対する術前に行う化学療法(抗がん剤投与)後の腫瘍遺残パターンを、手術切除標本を用いて病理学的に正確にマッピングすることで明らかにした。

・化学療法後においては、これまで報告のある化学放射線療法後のものとは明らかに異なる腫瘍遺残パターンを見出し、それらの特徴的な臨床情報や術後の再発形式との関連性を明らかにした。

・術前の画像検査から術前化学療法後の腫瘍遺残パターンを予測することでオーダーメイド治療が可能となり、食道がん治療成績の向上につながることが期待される。

概要

大阪大学大学院医学系研究科の橋本直佳大学院生、牧野知紀助教、土岐祐一郎教授(消化器外科学)、森井英一教授(病態病理学)らの研究グループは、標準治療である術前化学療法 後の食道がんの腫瘍遺残 パターンが、粘膜層~粘膜下層の浅い層に最も多い一方で、表層(粘膜層)から腫瘍が消失しているケースも約4割に認められることを明らかにしました。また、同じ治療効果を得られても、筋層~外膜の深い層に遺残している症例や粘膜層~外膜までびまん性に遺残している症例では、遠隔転移や播種再発のリスクが高いことを明らかにしました。これまで食道がんの術前化学療法による変化は、その腫瘍縮小割合から組織学的効果として分類されるのみで、その遺残パターンについては詳しく解明されていませんでした。

今回、牧野知紀助教らの研究グループは、術前化学療法の治療効果が高かった多数の食道がん切除標本を用いて食道壁における腫瘍遺残部位を病理学的にすべてマッピング することでその遺残パターンを解明しました。またこれらの遺残パターンを大きく4つに分類し、特徴的な臨床病理学的因子や再発パターンと関連することを明らかにしました。これにより、術前画像検査などから術前化学療法後の腫瘍遺残パターンを予測しそれをもとにオーダーメイド化した治療選択が可能となり食道がんの治療成績向上につながることが期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Annals of Surgery」(オンライン)に、1月7日に公開されました。

図1 術前化学療法後の食道がんの腫瘍遺残部マッピング

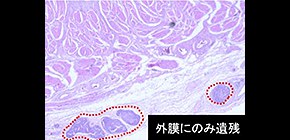

進行した食道がんで、術前の抗がん剤の効果が見られた(腫瘍が1/3に縮小)120例の切除標本を顕微鏡で観察し、腫瘍遺残部位を症例ごとにマッピングした。約4割の症例では粘膜から腫瘍が消失していることがわかる。上の写真の症例は、内視鏡では一見、がんが完全に消失しているようにみえるが、顕微鏡による観察では深部に遺残している。この遺残パターンを示す症例は術後に肝転移や播種再発が明らかに多い。

研究の背景

現在、進行した食道がんに対しては、手術前に抗がん剤の投与による化学療法が標準治療となっています。抗がん剤がどの程度効いたのかについては、手術後に採取した病理検体を調べて腫瘍の減少割合を見ることが一般的ですが、化学療法による腫瘍の減少割合が同程度でも、治療成績が異なることがあります。

そこで、今回牧野知紀助教らの研究グループは、食道がんの病理検体を詳細に解析することで、化学療法で腫瘍が遺残する部位の分布を調べ、そのパターンの特徴と患者さんの治療効果について検証しました。

本研究の成果

牧野知紀助教らの研究グループは、診断時に腫瘍が食道壁の全層にわたって存在する進行した食道がんで、化学療法の効果が高かった症例(腫瘍がもとのサイズの1/3以下に縮小)における手術切除標本120例の全切片を病理学的に検討し、腫瘍が遺残している部位を標本ごとに正確にマッピングしました (図1) 。この結果、術前化学療法後の食道がんの腫瘍遺残部位は浅層(粘膜層~粘膜下層)に約4割と最も多いものの、表層(粘膜層)から腫瘍が完全に消失しているケースも約4割に認められることが明らかとなりました。これは、食道壁内での血流分布の違いや腫瘍内不均一性 、或いは抗がん剤のがん局所への運搬動態の違いが関与していることを示唆する結果でした。

さらに食道壁の層別に腫瘍遺残分布を検討し、マッピングした腫瘍遺残パターンをType1(浅層)、Type2(中央)、Type3(深層)、Type4(びまん性:まんべんなく存在)の4つに大きく分類しました (図2) 。その分類を、化学療法後の内視鏡検査画像と合わせると、Type1は表層型、Type3とType4は潰瘍型の肉眼型が多い所見でした。

また、びまん性遺残タイプ(Type4)では、化学療法後の術前のPET画像において、がん細胞の活指標であるSUVmax が高く、切除した病理標本で静脈侵襲が多いという特徴がありました。またType3とType4では、術後に、播種(胸部・腹部に散在)や遠隔転移によるがんの再発が明らかに多いことが分かりました。

図2 層別の腫瘍遺残分布および腫瘍遺残パターンの4分類

(左図)腫瘍の遺残部位を食道壁内の層別にみると、粘膜層~筋層に遺残している症例が多く、外膜層に遺残している症例は約20%と最も少ない。(右図)腫瘍遺残パターンをType1(浅層遺残)、Type2(中央遺残)、Type3(深層遺残)、Type4(びまん遺残)の4つに大きく分類した。Type1が最も多い遺残パターンであり、Type3が最も少なかった。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、進行食道がんの標準治療である術前化学療法後の腫瘍の遺残パターンとそれらの特徴が明らかとなりました。術前化学療法が奏効し内視鏡画像上、一見がんが消失したように見えるケースでも食道壁の深くに腫瘍が遺残していることも多く、また深部やびまん性に遺残するケースは術後の播種再発や遠隔転移が多いため追加治療や慎重なフォローが必要となる可能性があります。これらの知見から、個々の食道がん患者さんに適したオーダーメイド治療が可能となり、食道がん全体の治療成績の向上につながることが期待されます。

特記事項

本研究成果は、米国科学誌「Annals of Surgery」(オンライン)に、1月7日に公開されました。

【タイトル】“The pattern of residual tumor after neoadjuvant chemotherapy for locally advanced esophageal cancerand its clinical significance”

【著者名】Tadayoshi Hashimoto , Tomoki Makino 1*※ , Makoto Yamasaki 1 , Koji Tanaka 1 , Yasuhiro Miyazaki 1 , Tsuyoshi Takahashi 1 , Yukinori Kurokawa 1 , Kiyokazu Nakajima 1 , Eiichi Morii 2 , Masaaki Motoori 3 , Yutaka Kimura 4 , Masaki Mori 1 , Yuichiro Doki 1 .(*同等貢献、※責任著者)

【所属】

1. 大阪大学 大学院医学系研究科 消化器外科学

2. 大阪大学 大学院医学系研究科 病態病理学

3. 大阪急性期・総合医療センター 消化器外科

4. 近畿大学 医学部・大学院医学研究科 外科学(上部消化管部門)

【研究者のコメント】<牧野知紀助教>

食道がんは消化器がんの中でもとくに難治性で予後不良です。私たちの教室は日本でもトップクラスの数の食道癌外科治療を行っていますが、今回の研究により、食道がんに対する術前化学療法後の腫瘍遺残パターンに応じたオーダーメイド治療が可能となり、食道がん治療成績の向上につながることが期待されます。

参考URL

大阪大学 大学院医学系研究科 消化器外科学

https://www2.med.osaka-u.ac.jp/gesurg/

用語説明

- 腫瘍遺残

抗がん剤治療に反応して腫瘍が縮小した時に、食道の壁の中に変性せずに残った腫瘍。

- マッピング

切除した病理切除標本のすべての切片において、残った腫瘍の部位を病理写真上で特定してそれらのパターンを正確に描出すること。

- 術前化学療法

手術の前に抗がん剤治療を行うこと。腫瘍を小さくして切除率を上げ、より長期の生存が得られることが分かっており現在進行食道がんにおいての標準治療となっている。

- 腫瘍内不均一性

同じ腫瘍組織内でも、異なった性質のがん細胞が混在する多様性のこと。

- SUVmax

PET-CT検査で、病変への放射性薬剤(FDG)の集積程度を半定量化したものがSUVであり、そのうち計測部位で最も大きな値をSUVmaxと表現し、がん細胞の活動性の指標として用いる。