世界最大規模!量子コンピュータ・クラウドサービス向けの 基本ソフトウェア群をオープンソースとして公開・運用開始

量子コンピュータ開発の参入障壁を低減し、技術革新を促進

研究成果のポイント

- 自由にカスタマイズ可能な、量子コンピュータの基本ソフトウェア「Open Quantum Toolchain for Operators and Users(以下、「OQTOPUS」)」をオープンソース化し、提供開始

- 大阪大学量子情報・量子生命研究センター(以下、「QIQB」)の量子コンピュータ国産3号機のクラウドサービスに「OQTOPUS」を適用し、運用開始

- 量子コンピュータ・クラウドサービスのソフトウェアに関して、過去に小規模なオープンソース化は試みられていたが、本プロジェクトでは実行環境構築から運用向けソフトウェアまで網羅する世界最大規模のオープンソース化を実現

- 量子コンピュータの基本ソフトウェアに関するオープンなコミュニティを形成し、今後の技術革新を促進

概要

大阪大学大学院基礎工学研究科の藤井啓祐教授、大阪大学大学院情報科学研究科の猿渡俊介准教授などからなる研究グループは、富士通株式会社(本店:神奈川県川崎市、代表取締役社長:時田 隆仁、以下、富士通)、株式会社セック(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:櫻井伸太郎、以下、セック)、TIS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岡本 安史、以下、TIS)とともに、量子コンピュータの基本ソフトウェア「OQTOPUS」(オクトパス)を開発し、GitHubでオープンソースとして公開しました。(https://oqtopus-team.github.io/)

これまで、開発した量子コンピュータをクラウド公開したい大学や研究機関、企業においては、量子コンピュータをクラウド環境で動作させるための多数のソフトウェアを独自に開発する必要がありました。このたび、環境構築から運用までを網羅する基本ソフトウェアを一括してオープンソースとして提供することで、クラウド公開の障壁を減らすとともに、それぞれのニーズに合わせた自由なカスタマイズも可能にしました。

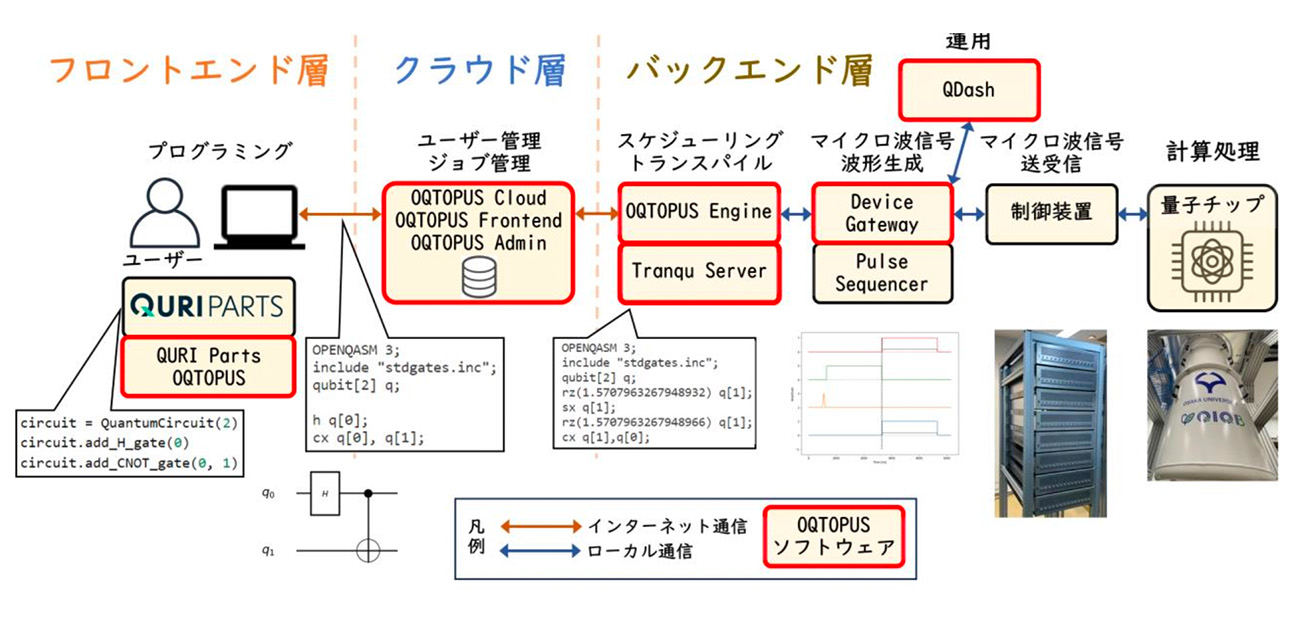

また、QIQBが運用する量子コンピュータ・クラウドサービスにおいて、実際に「OQTOPUS」を活用した運用を開始しました(図1)。さらに、富士通が共同研究先の企業に公開している量子コンピュータについても、2025年下期からプラットフォームに「OQTOPUS」の技術を移植して再公開する予定です。

4者は、今後、「OQTOPUS」の機能拡張やコミュニティ形成を通じて、量子コンピュータの発展に寄与していきます。

図1. 「OQTOPUS」を利用した量子コンピュータ・クラウドサービスの全体像

研究の背景

量子コンピュータをシステム化するには、ジョブ管理やスケジューリング、量子プログラムの変換・最適化、キャリブレーションなどの様々な機能が必要で、これらの機能を実現する基本ソフトウェアは、量子コンピュータにおいて重要な役割を果たします。しかし、現状では量子コンピュータの基本ソフトウェアに関する公開情報は限られており、開発規模の拡大や新規参入が困難な状況にあります。

この課題を解決するため、4者は、富士通スモールリサーチラボにおける富士通とQIQBの量子ソフトウェアに関する共同研究を中核とし、QIQBとセックによる量子計算の高速化技術の共同研究の成果やQIQBとTISによる量子プログラムの変換・最適化技術の共同研究の成果を含めたソフトウェア群を「OQTOPUS」として公開しました。

なお、2024年9月に一部の機能をアルファ版(開発初期の試作版)としてGitHubで公開しました。このたび、実行結果の期待値計算やエラー抑制の機能などを新たに加えて、正式版としてオープンソース化し、QIQBの量子コンピュータ・クラウドサービスに適用して運用を開始しました。

「OQTOPUS」の特長

「OQTOPUS」は量子コンピュータ・クラウドサービスに必要となる、実行環境構築から運用向けまで網羅する基本ソフトウェア(図1の赤枠部)を一括して提供します。開発した量子コンピュータをクラウド公開したい大学や研究機関、企業は、「OQTOPUS」を利用することで、簡便にクラウドサービスをユーザーに提供することが可能となります。

量子コンピュータ・クラウドサービスで利用するソフトウェアは3つの層と、運用に分けられます。

1. フロントエンド層: ユーザーのPCで動作する量子プログラミング・ライブラリ等を提供し、ユーザーが量子プログラムを作成・入力できるインタフェースを実現します。

2. クラウド層: パブリッククラウド上でユーザーやジョブの情報を管理します。

3. バックエンド層: 量子コンピュータやその制御を行うサーバ群からなります。

4. 運用: 量子コンピュータ・クラウドサービスの安定的な稼働に必要な機能を実現します。基本的にユーザーは利用せず、運用担当者が利用します。

「OQTOPUS」の各層は、次のソフトウェアで構成されています。

フロントエンド層

● QURI Parts OQTOPUS

ユーザーが作成した量子プログラムを汎用的な形式(OpenQASM 3)に変換し、クラウド層との通信を行います。ユーザーはQunaSys社が開発したソフトウェアQURI Partsを使い、Pythonベースで簡便にプログラミング可能です。

クラウド層

● OQTOPUS Cloud

システム全体のデータ管理機能を担当し、ユーザー管理やジョブ管理を行います。ジョブと紐づけされるユーザー情報の扱いを局所化し、セキュリティーリスクを低減します。

● OQTOPUS Frontend

ユーザーが作成した量子プログラムの実行状況や実行結果、さらには量子チップの精度などの情報を、Web画面を通じて提供します。これら各種情報の表示機能により、効率的なプログラミングが可能です。

バックエンド層

● OQTOPUS Engine

量子計算の実行基盤として、クラウド層やTranqu Server、Device Gatewayと連携し、量子プログラムを実行します。実行結果の期待値計算やエラー抑制など、量子計算に必要な各種処理も担います。量子古典ハイブリッドアルゴリズムのサポートにより、高速な実行処理が可能です。

● Tranqu

複数の量子プログラミング・ライブラリおよび量子回路の変換・最適化機能(トランスパイラ)に対応した、ワンストップのフレームワークです。様々なトランスパイラとの連携機能により、量子回路毎に最良のトランスパイラを選択可能です。

● Tranqu Server

Tranquを利用したトランスパイラ・サービスを提供する機能で、OQTOPUS Engineが利用します。本機能を利用することにより、システムに様々なトランスパイラを連携させることが可能です。

● Device Gateway

OQTOPUS EngineとPulse Sequencerをつなぐインタフェースとして機能します。モジュラーデザインの採用により、様々な量子コンピュータや量子回路シミュレータとの連携が可能です。

運用

● QDash

運用に不可欠なキャリブレーションをワークフローとして実行し、実行結果の履歴管理と可視化を行うダッシュボードです。様々な実行環境への対応が可能です。

● OQTOPUS Admin

量子コンピュータ・クラウドサービスの運用担当者向けに、ユーザー管理等の機能をWeb画面で提供します。本機能により、容易なユーザー管理が可能です。

これにより、量子コンピュータの公開を目指す大学や研究機関、企業は、ハードウェア(量子チップや制御装置等)やPulse Sequencerを準備すれば、「OQTOPUS」をベースにクラウドサービスとしてユーザーに提供できる環境を構築できます。

一方オープンソース化を行うことにより、全世界のユーザーが「OQTOPUS」を評価し、機能強化や改善を共同で実施していくコミュニティ形成が促進されます。これにより、各種の量子ソフトウェア、システムの標準化と革新的な量子アプリケーション創出が可能になります。

特記事項

本研究開発は、科学技術振興機構(JST)共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)「量子ソフトウェア研究拠点(研究代表者:北川勝浩)Grant No.JPMJPF2014」、内閣府総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」(研究推進法人:量子科学技術研究開発機構)の研究チームの一つ「国産量子コンピュータによるテストベッドの利用環境整備と運用(研究開発責任者:萬伸一)」によって実施されました。

SDGsの目標

用語説明

- GitHub

世界中でオープンソース・ソフトウェアの公開に使われているプラットフォーム

- QIQBが運用する量子クラウド・クラウドサービス

大阪大学に設置された超伝導量子コンピュータ国産3号機のクラウドサービス(2023年12月23日運用開始)。研究者が遠隔地から量子アルゴリズムを実行したり、ソフトウェアの改良・動作確認をしたり、ユースケースを探索したりすることが可能になった。

- キャリブレーション

量子コンピュータは、構成する量子ビットを情報の単位として演算を実施する。量子ビットの正確な動作を保証するために、量子ビットの性能を調べ調整する工程のこと。

- 富士通スモールリサーチラボにおける富士通とQIQBの量子ソフトウェアに関する共同研究

富士通スモールリサーチラボは、富士通が国内外の大学の中に研究拠点を設け、研究員が大学内に常駐または長期的に滞在しながら産学連携の活動を行う取り組み。この取り組みのひとつとして、大阪大学内に「富士通量子コンピューティング共同研究部門」を設置している。(2021年10月1日プレスリリース)

- QIQBとセックによる量子計算の高速化技術の共同研究の成果

量子計算と古典計算の協調処理を高速化!阪大の量子コンピュータ・クラウドサービスで提供開始(2024年6月17日プレスリリース)

https://qiqb.osaka-u.ac.jp/20240617_pr/

量子プログラムを並列実行して高速化!阪大の量子コンピュータ・クラウドサービスで提供開始(2024年10月15日プレスリリース)

- QIQBとTISによる量子プログラムの変換・最適化技術の共同研究の成果

ベンダー・ロックインにさようなら!量子プログラムの変換・最適化ソフトウェアをユーザーが選択(2025年2月4日プレスリリース)

- Pulse Sequencer

マイクロ波信号の波形を生成するソフトウェア。制御装置の仕様に応じたデバイス・ドライバの役割を果たす。