X線顕微鏡の進化! 新形状可変ミラーで原子レベルの収差補正を実現

研究成果のポイント

概要

名古屋大学大学院工学研究科の松山 智至 教授(兼:大阪大学大学院工学研究科招へい准教授)、井上 陽登 助教、理化学研究所放射光科学研究センターの矢橋 牧名 グループディレクター、香村 芳樹 チームリーダー、ジェイテックコーポレーションの中森 紘基 研究員らの研究グループは、原子レベルの精度と安定性を持つ新しいX線用の形状可変ミラーを開発しました。

開発した形状可変ミラーは、圧電単結晶(ニオブ酸リチウム)のみから成る非常にシンプルな構造を特徴としています。このシンプルな構造のおかげで、印加した電圧に応じて原子レベルの精度で自由に変形することができます。さらに、この精度を7時間にわたって維持することもでき、非常に高い安定性を有していました。これを組み込んだアダプティブX線顕微鏡を試作したところ、従来の常識を超える精度で収差を補正することができ、より高精細なX線顕微鏡像を得ることに成功しました。X線顕微鏡は透過性の高いX線を用いることで、試料を壊さず高い分解能で観察できるため、工学や生物学など様々な分野で活用されています。本成果によって、X線顕微鏡やX線分析などのX線装置の高分解能化が可能になると共に、X線応用の更なる発展が期待されます。

本研究成果は、2024年5月1日付アメリカ科学誌「Optica」に掲載されました。

研究背景と内容

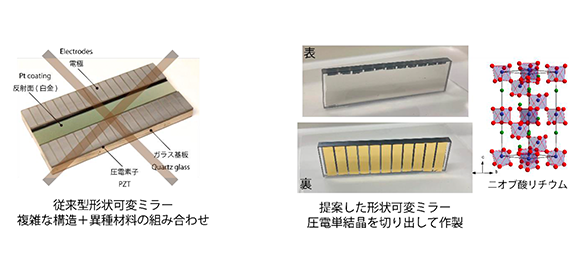

X線は高い透過力と原子サイズの波長を持つ光です。そのためX線顕微鏡は、物質を破壊することなく、その内部構造を高い分解能で観察できるポテンシャルを秘めています。しかし、顕微鏡構築に必要不可欠なX線レンズの作製精度が不足しているため、実現できる空間分解能が制限されるという課題がありました。というのも、顕微鏡のレンズに求められる作製精度は光の波長程度であるため、すなわちX線では原子レベルの精度が要求されてしまうことから、もはや作製自体が原理的に不可能といえます。この問題を解決するため、本研究チームは形状を自由に変形できる鏡(形状可変ミラー)を用いたX線反射レンズを提案しました。作製の際に生じた誤差を顕微鏡観察中に検出しその場補正することができれば、この問題を完全に解決できるはずです。しかし、既存の形状可変ミラーでは、精度や安定性が不足しており、X線顕微鏡には適用することができませんでした。研究チームは、精度と安定性が不足する根本原因を、「光の反射」を担うミラー基板に「変形の駆動源」(例えば、圧電素子)を組みあわせたことが原因であると考えました。異種材料を接合した複雑な構造では、変形特性や安定性に問題が生じます。また、「変形の駆動源」としてよく用いられる材料として圧電セラミックスがありますが、多結晶粒子を焼結して作製された複雑な構造を持つため、安定性や線形性に課題があり、やはり顕微鏡への適用に問題がありました。

この現状を打破するために、研究チームは全く新しい形状可変ミラーを提案・開発しました。提案した形状可変ミラーのユニークな点は、ニオブ酸リチウム(LN)単結晶のみで構成されることにあります。LNは電圧を印加することで伸縮する圧電材料とし知られていましたが、X線を理想的に反射できるほど結晶表面を平滑化(表面粗さ0.2nm RMS)できることを見い出しました。これによって、「X線の反射」と「変形の駆動源」の両方の役割を持つ非常にシンプルな構造を実現できました。この構造のおかげで、印加した電圧に応じて原子レベルの精度で自由に変形することができました。実際に性能を評価したところ、変形の線形性は0.06nmと原子レベルを超えており、また7時間にわたって0.17nmの変形精度を維持することができました。これはX線顕微鏡のみならず様々なX線光学実験を実施する上で十分な性能です。このミラーを反射型の対物レンズとして顕微鏡に組み込み、世界で初めてのアダプティブX線顕微鏡の実証実験をSPring-8にて実施しました。λ/16の精度で収差を補正することができ、高精細なX線顕微鏡像を得ることに成功しました。

図1. 新型形状可変ミラー。従来型(上段左)では少なくとも「光の反射」と「変形の駆動源」を担う2つの素材が必要だったが、新型(上段右)は1つの素材(圧電単結晶)で構築可能である。圧電単結晶への電圧を制御することで、原子レベルで任意形状に変形できる。

図2. 変形性能の評価結果。安定性が低いと、変形直後と数時間後で形状が異なるが、新型ミラーでは7時間後も0.17nmしか変化していなかった(上段のグラフ,各線は電圧印加直後からの1時間ごとの変化を意味する)。また、印加電圧と変形量のグラフ(下段左)より、良い線形性が確認され、直線からのずれは0.06nmであった(下段右のグラフ)。

図3. 顕微鏡像の改善の様子。変形前はボケていた画像が、変形後は高精細になっている。上段は全体図であり、下段は全体図中央付近の“2”の文字の拡大図。

成果の意義

本成果により、作製精度により限界を迎えていたX線顕微鏡の高分解能化を推し進めることができます。また、長時間をかけて超精密に作りこむことが常識であったX線ミラーの製造方法に対して、本ミラーの実現はその工程時間の飛躍的な短縮に貢献できます。さらに、X線顕微鏡のみならず、X線ミラーを用いる様々な技術(例えば、X線分析やX線リソグラフィ、X線望遠鏡)の性能を向上させるポテンシャルを持ちます。これらを通じて科学・産業の発展に貢献することが期待されます。

特記事項

【論文情報】

雑誌名:Optica

論文タイトル:Monolithic deformable mirror based on lithium niobate single crystal for high-resolution X-ray adaptive microscopy

著者:TAKATO INOUE(名古屋大学), SOTA NAKABAYASHI, KOTA UEMATSU, YUTO TANAKA, HIROKI NAKAMORI(ジェイテックコーポレーション), YOSHIKI KOHMURA(理化学研究所), MAKINA YABASHI(理化学研究所), AND SATOSHI MATSUYAMA(名古屋大学 兼:大阪大学)

DOI: 10.1364/OPTICA.516909

URL: https://doi.org/10.1364/OPTICA.516909

本研究は、2021年度から始まったJST 『創発的研究支援事業(超高分解能アダプティブX線顕微鏡の実現、JPMJFR202Y)』の支援のもとで行われたものです。

用語説明

- 圧電単結晶

物質の中には、力を加えると電圧が生じ(圧電効果)、電圧を加えると変形する(逆圧電効果)ものがあり、このような物質は圧電素子(ピエゾ素子)と呼ばれる。主にセラミックスを材料としているが、最近の研究で単結晶で作製できる技術が開発された。圧電単結晶は均質な材料で、圧電セラミックスよりも安定性や線形性が高いという利点がある。

- X線顕微鏡

X線は波長が短く透過性の高い光であり、これを使って顕微鏡を構築することができれば可視光顕微鏡よりも高い分解能を持つことができ、電子顕微鏡では見ることができない厚い試料の内部を観察できる。しかし、X線用の対物レンズの開発が難しいため、世界中でその開発が望まれている。

- 収差

光は波であるので、レンズや鏡の作製誤差や配置誤差によって波が乱れる。この波の乱れが収差であり、顕微鏡では像がぼけて空間分解能が低下する原因となる。

- ニオブ酸リチウム

ニオブ、リチウム、酸素からなるイルメナイト構造を持つ強誘電体材料。単結晶として大型基板の作製が可能であって、スマートフォンの電子デバイス等に応用されている。

- λ/16

収差の定義は、用いる波長λに対してどの程度の補正ができたかである。実験で用いたX線の波長は0.86Å(光子エネルギーは14.5keV)であるため、λ/16は5pmの距離(水素原子の約1/20)に相当する。つまり、非常に高い精度で波面が補正できたことを意味する。