ロボットと歩み 人間を解く

先導的学際研究機構 特任教授 浅田 稔

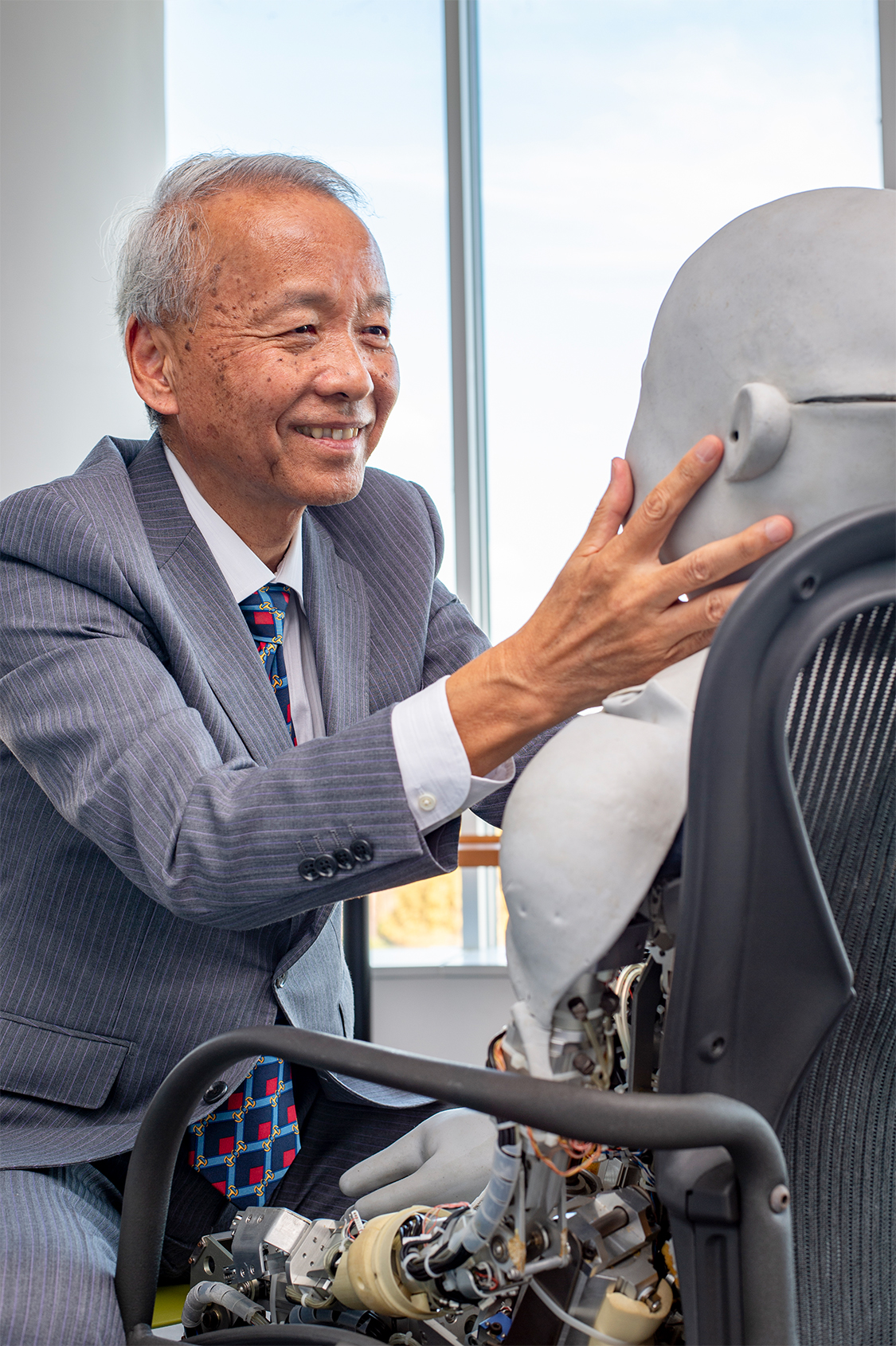

「心」も、いつの日か作ることができる。 そう確信したインタビューだった。 ――大事な気付きがあった。撮影現場でのことだ。 「お~、久しぶりやなぁ。元気にしてたか?」豪快によしよしと赤ちゃんロボットの頭を撫でながら微笑みかける浅田稔特任教授。『さっきまで同じ部屋に居てたやんか』と今にも返事をしそうなロボット。2人が作り出す空間は、お爺ちゃんと孫のやり取りを見ているようで、温かい気持ちにしてくれた。『ロボットといる』ことを全く特別視していない。きっと、この先の未来でロボットと人間が共生するために必要なことは、こういうことだろう。 さて、あなたはロボットと聞いて、どんなイメージを持つだろうか。鉄腕アトム、あるいはSF映画「スター・ウォーズ」で主人公を助ける相棒たちだろうか。彼や彼女らは賢くて、人間とも心が通い合うようにみえる。でも人間は、胎児、赤ちゃんというステップを経て知能を獲得し、心を育み、大人へと成長していく。ならば人間が設計し、はじめから完成形として誕生したロボットはどのように知能や心を獲得するのだろうか。そもそも人間とロボットの心は同じものなのか。こうした謎に迫る認知発達ロボティクスの第一人者で、日本ロボット学会前会長の浅田稔・大阪大学特任教授(以降、浅田教授)に「ロボットと人間が、心を通わせる時代が来るのか」について聞いた。

「赤いリンゴ」を認識するには

人間の認知や認識に興味があったという浅田教授は「じゃあ、機械(人工物)はどうやって認識をするのだろう?」という素朴な疑問からコンピューター・ビジョンやパターン認識の研究をスタート。しかし、やがて機械の<認識>は、われわれとは似て非なるものだと気づいた。そのとき抱いた失望感が、その後の研究の方向を決定づけた。

「もう何十年も前の話ですが、パターン認識といいながら照合、つまりモデルとのマッチングしかやっていなかった。認識って、英語で<リ、コグニション>(recognition)と言うでしょ? 再び、認める。再びということは、モデルそのものをすでに自分の中に作っていなければならない。ところがコンピューターが何をしていたかというと、設計者が事前に与えたモデルと照合しているだけだったんです。」

現在では、リンゴが写っている膨大な画像データを使って、深層学習により、色彩や形状、大きさなどの特徴情報を自動抽出し、学習後は、それらの特徴と照らし合わせ、それに合致した<何か>としてリンゴを識別可能である。しかし、人間がリンゴを思い浮かべた場合は違う。そこには色や形だけでなく、味もにおいも、そして触ったときの感触もある。「今日の昼食にしようか」「かじると血が出るかもしれない」など、実体験をもとに<リンゴ>を丸ごと認識している。

「機械は、そんなことをやっていない。そこには意味もなければ、味もないのです」

同じころ、ほかの多くの研究者も、さまざまな壁にぶつかっていた。二本足で歩いたり、壊れやすいものをそっと持つという当たり前の動作すらロボットには高いハードルだった。とくに知能に関しては、「とても持たせることはできない」というのが“ロボット家”に共通した認識だった。

工学的アプローチだけでは知能ロボットは達成できない。脳神経科学や認知科学、心理学、哲学など幅広い知見を総動員しなければ太刀打ちできない。

一方で、その脳神経科学や認知科学にとっても、やはり知能は手強い相手だった。刺激がどのように神経を伝わり、脳のどの部位に反応をもたらすかといった現象の観察や解析はあっても、ロボットを設計する基礎となるだけの知見は与えてくれない。そもそも人間が成長の過程で、どのように知能を獲得していくのか。そのメカニズムも分からない。新しいアプローチが必要とされていた。

「赤ちゃん」から知能獲得の謎を解く

「われわれ工学家には『つくってみなければ分からない』という言葉があるんです」

空を飛ぶ機械がつくれるかどうか、あれこれ考えているよりも、実際につくってみた方がずっと理解が深まる。エンジニアの経験則だ。

赤ちゃんがどうやって知能を獲得していくかが分かれば、ロボットに知能を持たせるヒントになる。赤ちゃんをつくるわけにはいかないけれど、赤ちゃんロボットをつくれば知能獲得の謎に迫れる。こうして「認知発達ロボティクス」のアイデアが固まっていった。

赤ちゃんは生後数か月で自分の手をじっと見つめたり、抱っこした人の顔をいじるなどの行動を取る。約10カ月で大人の動きをまねし、1年を過ぎるころから、ごっこ遊びをする。こうした行動を通じて身体感覚を養い、自分と他者との関係を学習していく。「身体なくして、知能の獲得はない」ことの証である。

こうした行動をロボットに取らせたい。人間が与えた指示どおりに動くのではなく、自ら学習していく内在的モデルをつくれないか。アイデアに賛同した多くの仲間たちとのチャレンジが始まった。

たとえば、「共同注意」という行動がある。

人間は誰かと話をしているとき、相手が何かに目を向けると、同じ方向に目を向けようとする。コミュニケーションを取るうえで、とても大切な動きだ。

赤ちゃんは6~9カ月で、お母さん(養育者)の左右方向の視線の変化に反応し、12カ月になると母親の視線の先を追跡し、対象物を正しく見るようになる。1歳6カ月になれば、後ろの対象物を反り返って発見することができるという。

研究グループは、母親役の人間が視線を合わせた対象物に眼(2台のカメラ)を向ける赤ちゃんロボットを製作。眼が正しく対象をとらえた場合を「正解」としてほめると、繰り返すたびに精度が向上していった。「正解」の条件をはじめから厳しくするよりも、上達に応じ少しずつ厳しくしていくほうが学習速度は高かった。ロボットも、「ほめて育てる」のが有効だった。

お母さんの表情から感情を読み取ったり、話しかける音声から日本語の母音を聞き分けたり。様々な課題でも、赤ちゃんロボットは驚くべき賢さを発揮した。

知能発達の仮説に基づいてつくったロボットを動かし、その成長のさまを見ることで仮説を検証していく。「構成論的アプローチ」と呼ぶ手法はロボット研究に画期をもたらした。だが浅田教授は「じゃあ、それで何が分かったのかというと、『分からないということが分かってきた』」とやや自嘲的に話す。

「一番の反省点は、発達といいながら、赤ちゃんのある時期の断面を切り取って、そこだけにフォーカスを当てたこと。胎児は胎児、赤ちゃんは赤ちゃんで月齢に応じて違うロボットをつくった。脳を共通化していないので、発達と言いながら発達になっていない。これは学習であって、発達ではない」

一貫した人格として、赤ちゃんから大人へと成長しているわけではないのだ。

ロボット學は国境も世代も超えて

道のりは遥か。しかし、着実に世界中で「人間を解く」歩みは進む。

ロボットを通じて知能とは何たるか、人間とは何たるかを理解しようとする学問を、浅田教授は「ロボット學」と名付けた。答えの見えない大きな問いに向かっていくために、研究者たちはあらゆるアプローチから迫る。世代を超えて、後進も続く。浅田教授の背中を見て育った学生たちも、今や気鋭の研究者として活躍中だ。教育は、教えるものではなく、伝えるもの、学び取るものという浅田教授。2021年4月に開学した大阪国際工科専門職大学では副学長の職に就きながら、新入生の希望者一人一人とオンラインで対話を重ねる。大事にしているのは、個々人がもつ好奇心だ。

浅田教授の「生きた学びを大事にしたい」という想いは、研究とは別のところでも広がりをみせる。浅田教授らが発起人となって1993年ころから構想しはじめたロボカップサッカーは、自分で考えて動く自律移動型ロボットによる競技会。「西暦2050年までに、サッカーの世界チャンピオンチームに勝てる、自律移動のヒューマノイドロボットのチームを作る」という夢を掲げ、人工知能やロボット工学の研究を推進し様々な分野の基礎技術として波及させることを目的とした、ランドマーク・プロジェクトでもある。今や世界中、さらにジュニア世代にも拡がり、生きた学びを得る機会となっている。2019年のオーストラリア・シドニーでの世界大会後、2020年のパリ大会は感染症の影響で中止となったが、2021年は、第24回世界大会がオンラインで開催された。競技参加者間での国境を越えた交流は、人と人との深い結びつきを生み、何よりも大きな意義があると浅田教授はいう。

ロボットは<死>を理解するか

さて、ロボットの知能に話を戻そう。

いつの日かロボットが人間の心を理解する日がくるのだろうか。浅田教授は「そのためにはロボットが<死の概念>を理解することが重要」と話し、そのカギは<痛み>の感覚だという。

「哲学者の鷲田清一さん(元阪大総長)と、ロボットに痛覚(ペイン)を持たせてみようと議論しました。なぜ痛覚なのか。自分が痛みを感じ、それが高じると死に至るという概念を持たせたかった。主体的な体験として死をみるためには、たぶん痛みがとっかかりになる」

では痛みとは何か。触覚の信号が強くなったのが痛みかというと、神経科学的にはそうではない。触覚と痛覚の神経回路は互いに独立し、並行して走っている。しかし途中で干渉し、痛いところをさすってやると触覚が励起され、痛みの信号がブロックされる。「痛いの痛いの飛んでけーっ!」の仕組みだ。一方でトラウマ、つまり記憶によって痛みが増すこともある。

こうした痛みを手掛かりに、他者の情動を自分のものと感じ、<共感>を抱かせるモデルも研究が進んでいる。

だがロボットに<痛み>や<死の概念>を学習させても、人間と同じものにはなりえない。あくまで<人工痛覚>であり、<人工的な死>だろう。しかし、人工的な痛みの信号を与え、ロボットが「痛い」と言ったとき、それは私たちが痛覚神経系のシグナルを感知して「痛い!」と叫ぶのと何が違うのか。同じとは言えないが、さりとて全然違うとも言い切れない。

浅田教授は「人工痛覚は人間の痛みの<なぞり>でしかありませんが、それを深めていくことでモデル化ができる。自然の痛覚と人工痛覚とは完全にオーバーラップはしないけれど、一部はクロスしていると思う。その共通しているところが、ある意味で本質かもしれない。人間とロボットには共通した部分もあれば、そうでない部分もある。お互いがそれを知っていればよい」という。

そして「いま私は人間とロボットの話をしていますが、実は人間と人間の話をしているのです」と言葉を続ける。

「たとえば自閉症の人たちに対し、『コミュニケーション能力が劣っている』という人がいる。しかし、それはマジョリティの見方でしかない。マイノリティにはマイノリティの心の理論がある。マジョリティのものとは違うだけなのです」

心、こころ、ココロが響きあう

ロボットが<心の痛み>や<死の概念>を持つとすれば、それはどのようなものだろうか。

「仮にロボットで実現すれば、それは非常に稚拙なものになるでしょう。しかし、その分、ピュアなものになる。子供に近いのではないか」と言い、分かりやすい例として、手塚治虫の原作を基にした「PLUTO」(浦沢直樹作)という漫画を挙げた。

「ゲジヒトという刑事ロボットが死んだとき、彼の妻ヘレナ(ロボット)が泣くシーンがあります。最初は人間をまねて泣くんですが、だんだん本物になっていく。彼女の悲しみは人間よりずっと深い。純粋度がすごく高いからです。ロボットを通じ、『人間とは何か』を手塚治虫は実にこまやかに伝えています」

浅田教授は「心」、「こころ」、「ココロ」の字を使い分けている。漢字の「心」を大人の心とすると、ひらがなは成熟前の子供たちや自閉症の人たち、カタカナはロボットなど人工物のものだ。この三つが重なり合った本質の部分、そこには文字のない「ko ko ro」という響きだけが残る。

「現代は人類が地球の生態系や気候に大きな影響を及ぼす『人新世』といわれています。あらゆる人工物が環境を汚染している時代に、人間と人間が、人間とロボットが、ロボットとロボットが未来を共有できる社会とはどんなものだろうか。価値観をどうとらえ直すべきなのか。ロボットという存在が、どういう意味でそれに貢献できるのか」

心、こころ、ココロが響きあうなかにこそ、ロボットを含む多様な<知性>が共存する未来社会を開くカギが隠されているのかもしれない。

浅田教授にとって研究とは?

自身を“研ぎ”、基本的課題を“究める”過程を楽しむこと。 「過程を楽しむ」というのがキモです。 苦しくとも、その道の先で強くなれる。楽だったなら、きっと楽しめないですね。

●浅田 稔(あさだ みのる) ASADA Minoru

大阪大学先導的学際研究機構 特任教授

1982年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了(工学博士)、同年工学部助手、88年同学部講師、89年同学部助教授、95年同学部教授、97年工学研究科教授、2019年から現職で、2021年より大阪国際工科専門職大学副学長兼務。日本ロボット学会会長、科学技術振興機構「浅田共創知能システムプロジェクト」研究総括、日本赤ちゃん学会理事、ロボカップ国際委員プレジデントなどを歴任。著書に「浅田稔のAI研究道―人工知能はココロを持てるか―」(近代科学社)など。

■ 「ひととは何か?」に迫る研究者たちの物語「ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~」を引き続きお楽しみください。

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #1 基礎工学研究科 教授 石黒 浩

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #2 基礎工学研究科 教授 細田 耕

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #3 基礎工学研究科 教授 長井 隆行

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #4 生命機能研究科 教授 北澤 茂

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #5 生命機能研究科 准教授 中野珠実

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #6 社会技術共創研究センター 准教授 赤坂 亮太

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #7 先導的学際研究機構 特任教授 浅田 稔

ロボットと歩み 人間を解く

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #8 人間科学研究科 教授 檜垣 立哉

(2021年11月取材)