高変換率のバイオメタノール合成法を開発

常温・常圧下でこれまでの6倍の高変換率を実現

概要

大阪大学先導的学際研究機構 大久保敬 教授(専門:光化学)らの研究グループは、大和ハウス工業株式会社との共同研究において、常温・常圧下で、バイオガスに含まれるメタンガスからバイオメタノールを高い変換率で合成する方法を開発しました。

近年、世界各地では、化石燃料の燃焼由来の温室効果ガス(GHG)の影響による地球温暖化や気候変動が要因と考えられる気象災害が頻発しており、カーボンニュートラルに向けた取り組みは重要度を増しています。そのような中、各国の政府・自治体や企業は、再生可能エネルギーの利用促進を図り、GHG排出量の削減に努めています。

大久保教授らの研究グループは、2017年に世界で初めて常温・常圧で空気とメタンガスからメタノールを作り出すことに成功しています。さらに、2022年より、燃料そのものの脱炭素化を目指して、大和ハウス工業と共同でカーボンニュートラル燃料の合成に関する研究を進めてきました。

今回開発した合成法は、再生可能な生物資源由来のバイオガスに含まれるメタンガスを原料として、これまでの6倍の変換率を実現するバイオメタノール合成法です。反応溶媒としてパーフルオロアルケニルエーテルを使用することで、2017年に開発した変換技術によるメタノール変換率(14%)を大きく上回る89%の変換率を達成しました。

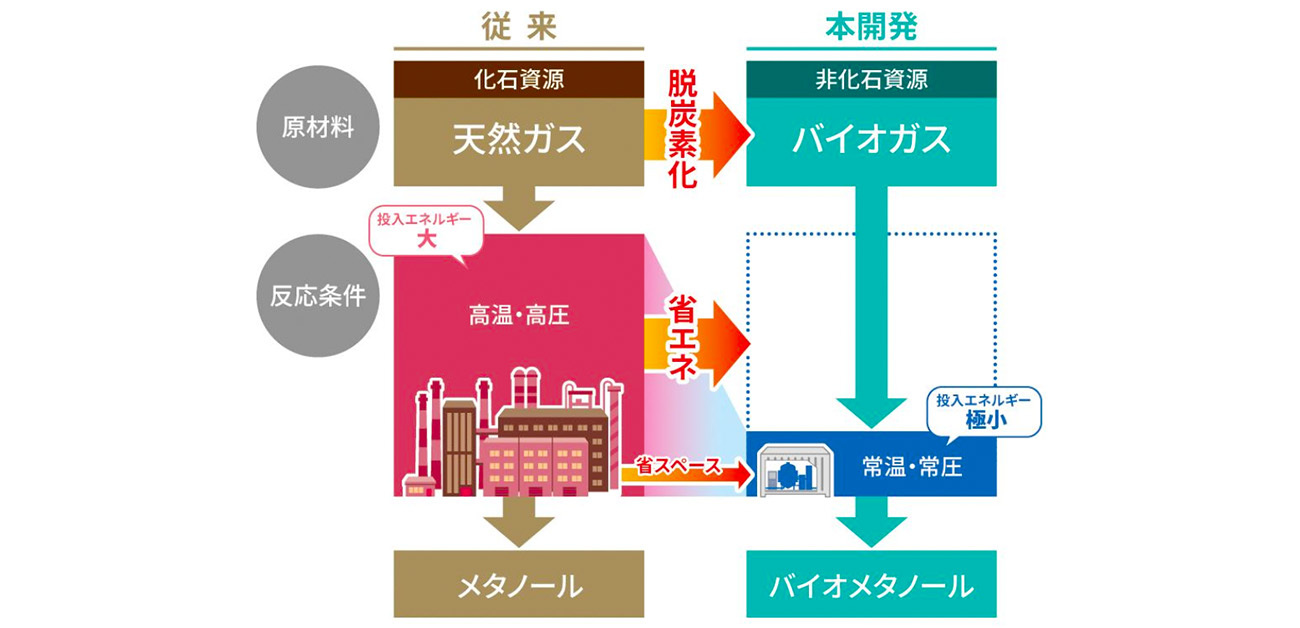

従来の工業的な合成法で使用される一般的な原料である天然ガスなどの化石資源ではなく、バイオガスに含まれるメタンガスを用いることで、原料の脱炭素化を図ります。あわせて、常温・常圧の条件下での安定的な合成を実現することで、投入エネルギーの削減が可能となり、合成時の省エネ化も実現しました。

今後は、さらなる効率化を図り、製造量の安定的な確保を目指すことで、燃料としての使用や製造システムの開発など、社会全体の脱炭素化へつなげられるよう共同研究を進めていきます。

従来の合成法との比較イメージ

研究の背景

近年、世界各地では、化石燃料の燃焼由来の温室効果ガス(GHG)の影響による地球温暖化や気候変動が要因と考えられる気象災害が頻発しており、カーボンニュートラルに向けた取り組みは重要度を増しています。そのような中、各国の政府・自治体や企業は、再生可能エネルギーの利用促進を図り、GHG排出量の削減に努めています。これまでGHG削減として二酸化炭素削減が議論されてきましたが、最近ではメタンガスの削減が求められています。二酸化炭素に対し25倍の地球温暖化係数を有しているメタンは、削減するのではなく有効利用したいと我々は考えています。

メタンガスから酸素(空気)を使ってメタノールを一段階で作り出す反応は、アメリカ化学会が1990年代当時に21世紀に開発を望んでいる10個の化学反応の1つに含まれ、その難度の高さから、「ドリームリアクション」と言われていました。現在においても、メタンガスを基質とした化学反応の開発が盛んに行われていますが、メタンガスの安定なC−H結合を活性化させることは非常に困難であり、特に常温・常圧反応となると今日に至るまで有用な反応は見いだされていませんでした。

メタンガスからメタノールへの直接変換ができたとしたら、変換率10〜20%が商業的採算ラインと言われおり、その値を目指し世界中で研究が競争的に進められています。実験室における小規模合成では、高価な酸化剤を必要とし、2016年時点では変換率が1%未満程度でした。

大久保教授らの研究グループでは、2017年に常温・常圧下でメタンガスからメタノールを合成する技術を開発しました。しかし、この合成法ではメタンガスからメタノールの変換率が14%に留まり、一定量のメタノールを確保するためには多くの原料を必要としました。

メタノールは2024年現在9,900万トンの世界市場規模があり、2029年には1億2,000万トンに達するといわれている重要な化学品です。そのようなメタノールですがほぼ全量を外国からの輸入に頼っているため、為替などの海外情勢の影響を受けやすいことから国産化が望まれていました。工業的には、メタノールは天然ガスを原料とした一酸化炭素と水素の合成反応で得る方法が一般的ですが、腐食性の高い金属触媒や、50-100気圧、240-260℃といった高温・高圧条件を必要とすることから、現在国内の生産体制再整備には至っておりませんでした。

研究の内容

2022年より、大和ハウス工業が加わり、「反応に使用する溶液の種類や配合」、「溶液の攪拌方法」、「光反応に必要な光源の選択や照射方法」等といった合成における各種反応条件について共同で研究してきました。

今回、反応溶媒としてパーフルオロアルケニルエーテルを使用することや、光照射条件を改良すること等により、メタンガスからメタノールへの変換率をこれまでの6倍となる89%まで飛躍的に高めることに成功しました。現在は反応プロセスの改良と装置構成の工夫により、製造に向けた合成量の更なる増加を検討しています。

メタノール合成試験装置(5リットル)

今後の展開

今後も両者による共同研究を継続し、より効率的な合成法への改良を目指します。また、大和ハウス工業の自社施設においてバイオメタノールの利用を可能にする体制を検討していくとともに、製造装置のシステム開発や他のカーボンニュートラル技術への応用など、当技術の実用化に向けて、大阪大学・大和ハウス工業の共同研究にとどまらず、様々なパートナーとの協業も踏まえた可能性を検討していきます。

特記事項

<本件に関する特許出願・学会発表>

特願 2023-196404 (出願人:大和ハウス工業・大阪大学)

日本化学会第105春季年会(発表日:2025年3月27日 開催場所:関西大学千里山キャンパス)

メタンガスの光酸化技術の概要

メタノールは2024年現在9,900万トンの世界市場規模があり、2029年には1億2,000万トンに達するといわれている重要な化学品です。そのようなメタノールですがほぼ全量を外国からの輸入に頼っているため、為替などの海外情勢の影響を受けやすいことから国産化が望まれていました。従来、メタノールは天然ガスを原料とした一酸化炭素と水素の合成反応で得る方法が一般的ですが、腐食性の高い金属触媒や、50-100気圧、240-260℃といった高温・高圧条件を必要とすることから、現在国内の生産体制再整備には至っておりませんでした。

大阪大学先導的学際研究機構の大久保敬教授(専門:光化学)の研究グループでは、2017年に除菌消臭剤の有効成分として知られている二酸化塩素とメタンガスをフラスコ内で光を当てることで、常温・常圧下においてメタンガスをメタノールとギ酸に変換する技術を発見しました。しかし、メタノール選択率は14%にとどまり、さらなる選択率の向上が望まれていました。

本技術を用いることで、現在は国内需要を全て輸入で賄っているメタノールや、酪農地域でサイレージの添加剤として多く利用されているギ酸の国内生産に活路を見出しました。

図1. バイオガス中に含まれるメタンをメタノールとギ酸に変換

用語説明

- バイオガス

バイオ燃料の一種で、生物の排泄物、有機質肥料、生分解性 物質、汚泥、汚水、ゴミ、エネルギー作物などの発酵、嫌気性消化により発生するガス。メタンガス約60%、二酸化炭素約40%を含む。

- メタンガス

天然ガスの主成分、地球温暖化係数が二酸化炭素の25倍であり国連などで削減目標が決められている(グラスゴー気候合意)。

- バイオメタノール

バイオマス由来のガス(バイオガス)中のメタンガスから合成したメタノール。

- GHG

温室効果ガス(Greenhouse Gas)の略称。京都議定書で排出削減の対象となっているのは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)、三フッ化窒素(NF3)の計7種。

- メタノール

別名メチルアルコール。燃料や溶剤などとして広く使用されている。また、フェノール樹脂、接着剤、酢酸などの基礎化学品の原料である。最近では、直接メタノール燃料電池の実用化が期待されている。しかし、その合成は高温・高圧を要することが問題となっている。

- パーフルオロアルケニルエーテル

主な構成成分が炭素とフッ素からなるフルオラス溶媒の一種。ガスの溶解度が非常に高く、分解しにくいことから、ガスを用いた化学反応には最適な溶媒である。半導体や電子機器の洗浄などに使用されている。

- メタノール変換率

反応に使用したメタンのモル数(分子数)に対し生成したメタノールのモル数(分子数)の割合。

- サイレージ

家畜用飼料の一種で、飼料作物をサイロ(silo)などで発酵させたもの。一般には、青刈りした牧草を発酵させたもの(牧草サイレージ)をいう。それ以外の場合には、サイレージの前に穀物名を付けて呼ぶこともある。