トリカプリン療法が 中性脂肪蓄積心筋血管症(TGCV)患者の 生存率向上、心不全の顕著な改善に寄与する

研究成果のポイント

- 希少心臓難病「中性脂肪蓄積心筋血管症(TGCV)」について、トリカプリン療法実施患者の長期予後と心機能経過を、トリカプリン非実施患者のそれとをレジストリ研究により比較検討した。

- トリカプリン療法実施患者の5年生存率は100%であり、非実施患者の70%に比べて顕著に改善していた。また、適切な時期に診断治療された患者においては、顕著な心機能、心不全症状の改善が長期にわたり持続されることが明らかとなった。

- 本研究結果は、TGCVに対するトリカプリンの有効性を示唆するとともに、本症の診断・治療アルゴリズムの確立がその克服に重要であることを示す。

概要

大阪大学大学院医学系研究科中性脂肪学共同研究講座の平野賢一特任教授(常勤)、医学部附属病院未来医療開発部データセンターの岡村知美特任研究員(常勤)、山田知美特任教授(常勤)及び平野賢一特任教授(常勤)が代表研究者を務める難治性疾患実用化研究事業・厚生労働省難治性疾患政策研究事業の中性脂肪蓄積心筋血管症(TGCV)研究班、TGCV患者会、一般財団法人栩野財団は、希少心臓難病「中性脂肪蓄積心筋血管症(TGCV)」について、トリカプリン療法実施患者の長期予後と心機能経過を、トリカプリン非実施患者とレジストリ研究により比較検討しました。

分析の結果、トリカプリン療法患者の5年生存率は100%であり、トリカプリン非実施患者の5年生存率、約70%に比べて顕著に改善していました。また、適切な時期に診断治療された患者においては、心機能、心不全症状の顕著な改善が見られ、それが長期にわたり持続されることを明らかにしました。

本研究成果は、2025年2月13日に英国科学誌「Nature Cardiovascular Research」誌にオンライン掲載されました。

研究の背景

TGCVは2008年、日本で心臓移植を待機する患者から見いだされた新規心臓難病です。この病気では、細胞内中性脂肪 (TG)分解障害がある結果、TG(中性脂肪)が蓄積して脂肪毒性を引き起こし、長鎖脂肪酸が供給されないためのエネルギー不足が発生します(図1)。2009年から厚生労働省、日本医療研究開発機構(AMED)等が、難治性疾患関連事業として、疾患概念の確立や、診断基準の策定、特異的治療法の開発を進めてきました。

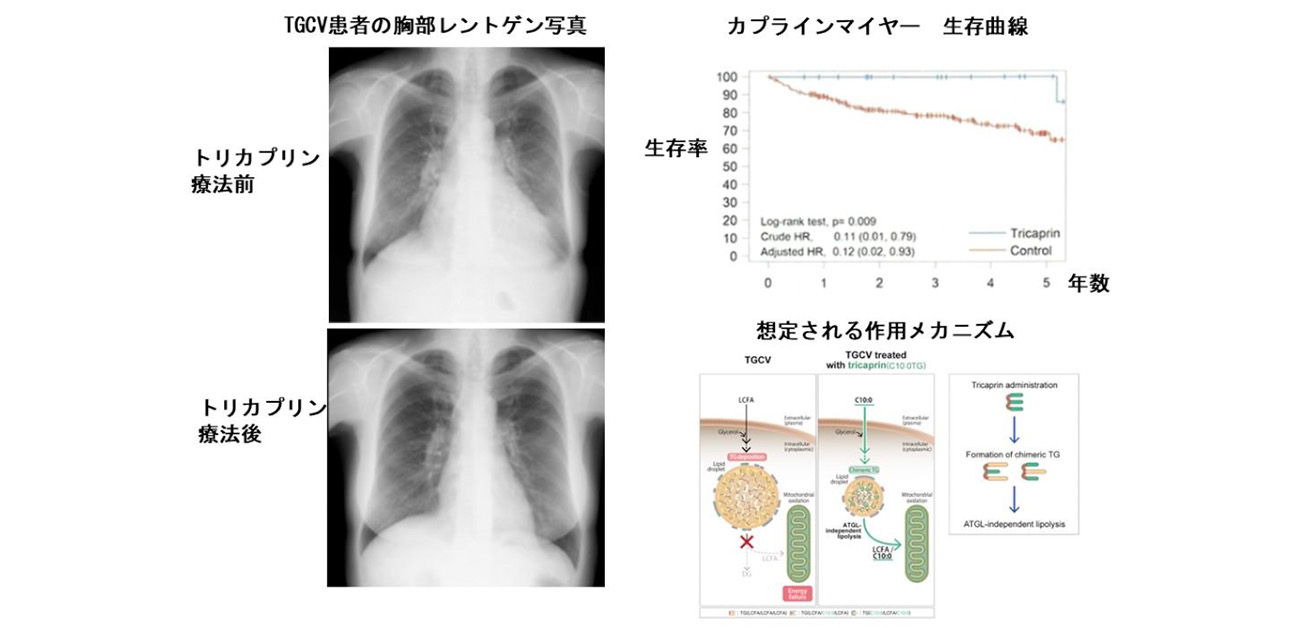

図1. トリカプリン療法の効果と作用メカニズム

左図:心不全回復の代表例。50才代女性 特発性TGCV患者の治療前後の胸部レントゲン像。治療抵抗性心不全の発症後、1年半で4度の入院が余儀なくされる。特発性TGCVと診断後、直ちにトリカプリン療法を開始、心不全が著明改善、心機能も改善し、7年以上、その状態を保っている。

右上図:トリカプリン療法例(22例)と非実施例(190例)のカプランマイヤー曲線を比較した。調整済みハザード比は、0.12である。

右下図:トリカプリンが細胞内TG分解を促進するメカニズム仮説。

細胞内TG分解の機構において、基質(TG)と酵素の両方を変化させる。前者ではカプリン酸含有キメラTGを形成、後者では通常状態では発現が低下しているATGL以外の細胞内TG分解酵素群を過剰発現させる。

研究の内容

TGCV研究班、TGCV患者会は、オールジャパンの研究組織として、TGCVの情報収集、レジストリ構築等を行い、現時点での患者数、予後について検討しました。

2024年6月現在、22例のTGCV患者がトリカプリン療法を実施していました。平均観察期間は、4.2年(最短7か月から最長12年)、その5年生存率は、100%であり、トリカプリン非実施患者の5年生存率、約70%に比べて顕著に改善していました。また、適切な時期に診断治療された患者においては、心機能、心不全症状の顕著な改善が見られ、それが長期にわたり持続されることを明らかにしました。

トリカプリンの作用機構として、トリカプリンが細胞内TGの質を変化させる(キメラTG形成)ことに加えて細胞内の中性脂肪分解酵素群を変化させるメカニズムの一端を明らかにしました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、TGCVに対するトリカプリンの有効性が示唆されました。一方で、TGCVの克服には、診断・治療アルゴリズムの確立が重要であることを示しています。

TGCVの診断・治療体制が確立できれば、1年あたり数千人規模の患者の救命、予後の改善にとどまらず社会復帰が可能になることで、患者自身の労働生産性が確保できます(図2)。また、現状ではごく少数のTGCV患者が移植等の高額かつ日常生活に制約を伴う治療を受けられるのみですが、栄養成分トリカプリン/トリスデカノインを用いた治療は有効性、安全性、利便性が極めて高い治療法です。超高齢化社会の中、爆発的に増大する医療費の低減が可能になると考えられます。さらにTGCVの診断法・治療法の海外展開は、「心不全パンデミック」とも叫ばれる喫緊の国際的な健康問題の改善に寄与できます。

図2. TGCVの診断・治療体制の確立により期待できる医療上の効果

特記事項

本研究成果は、2025年2月13日に英国科学誌「Nature Cardiovascular Research」にオンラインに掲載されました。

タイトル:“Long-term survival and durable recover of heart failure in patients with triglyceride deposit cardiomyovasculopathy treated with tricaprin”

著者名:Ken-ichi Hirano1,2(*), Satomi Okamura3, Koichiro Sugimura4,5, Hideyuki Miyauchi6, Yusuke Nakano7, Kotaro Nochioka4, Chikako Hashimoto8, Yoshitaka Iwanaga9, Kenichi Nakajima10, Satoshi Yamaguchi2, Yoko Yasui8,11, Shinsaku Shimamoto12, Makito Hirano13, Mana Okune14, Yuki Nishimura3, Hisashi Shimoyama12, Yasuyuki Nagasawa15, Tetsuya Amano7, Shimpei Kuniyoshi16, Shu Ping-Hui17, Nobuhiro Zaima18, Yoshihiko Ikeda1,19, Tomomi Yamada3, Shinichiro Fujimoto20, Yasuhiko Sakata21,22, and Kunihisa Kobayashi23 on behalf of the Japan TGCV study group

所属:

1. 大阪大学 大学院医学系研究科 中性脂肪学共同研究講座

2. 一般財団法人 栩野財団

3. 大阪大学医学部附属病院未来医療開発部データセンター

4. 東北大学大学院医学系研究科 循環器内科

5. 国際医療福祉大学 成田キャンパス 循環器内科

6. 千葉大学大学院医学系研究科 循環器内科

7. 愛知医科大学 循環器内科

8. TGCV患者会

9. 国立循環器病研究センター 情報利用促進部

10. 金沢大学 機能画像人工知能学

11. 大阪公立大学 大学院生活科学研究科

12. 市立伊丹病院 循環器内科

13. 近畿大学脳神経内科

14. 近畿大学循環器内科

15. 兵庫医科大学病院 総合内科

16. 東北大学 病態病理学

17. 北海道大学 保健科学研究院

18. 近畿大学農学部応用生命科学科

19. 国立循環器病研究センター 臨床検査部

20. 順天堂大学病院 循環器内科

21. 国立循環器病研究センター 臨床研究開発部

22. 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学

23. 福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科

本研究は、厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 TGCV研究班 (24FC1007)、日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業 (22ek0109479h0003) の一端として行われました。

参考URL

平野賢一 特任教授(常勤) 研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/9df4c433747552f7.html

用語説明

- 中性脂肪蓄積心筋血管症(TGCV )

Triglyceride deposit cardiomyovasculopathy、平野賢一特任教授(常勤)らが我が国の心臓移植待機症例から見出した新規難病 (N Engl J Med. 2008)。細胞内TG分解酵素であるAdipose triglyceride lipase 遺伝子のホモ型変異を持つ原発性とATGLには変異を認めない特発性に分類され、血清TG値や肥満度とは無関係に、冠動脈や心臓にTGが蓄積する。これまで想定されていなかったTGの生体における役割を示すモデル疾患でもある。2009年から厚生労働省や日本医療研究開発機構の難病事業として診断法、治療法開発が進められている。

- トリカプリン療法

母乳にも含まれる栄養成分で、TGCVにおける細胞内TG分解障害を改善する。大阪大学でアカデミア開発された治療薬CNT-01(主成分はトリカプリン)が、厚生労働省から先駆け医薬品指定/希少疾病用医薬品指定を受け、開発が続けられている。一方、医薬品開発には時間を要するため、一部のTGCV患者はトリカプリン含有サプリメントや食品を用いた栄養療法を継続している。

- レジストリ研究

特定の疾患を持つ患者の情報を登録、集計、解析して、その疾患に罹患している患者数、診療内容、予後等明らかにすることにより、診療内容の改善、治療法の開発等に繋げる研究手法。