半導体-金属界面で巨大なラシュバ効果を発見

次世代の省エネルギーデバイス開発に向けて大きな進展

<リリース概要>

東北大学大学院理学研究科の高山あかり大学院生と東北大学原子分子材料科学高等研究機構の高橋隆教授、大阪大学産業科学研究所の小口多美夫教授らの研究グループは、次世代のスピントロニクス デバイスの動作メカニズムとして注目されている「ラシュバ効果」 が、半導体と金属の界面(接合面)で起きていることを突き止めました。観測は、世界最高の分解能を持つ超高分解能スピン分解光電子分光装置を用い、ビスマス薄膜の電子スピン 状態を詳しく調べることで行われました。今回の発見は、半導体電子デバイスと同様に、物質の接合面を利用した次世代のスピントロニクスデバイスの開発に大きく道を開くものです。

本研究成果は、4月11日付けの米国化学会誌 Nano Lettersに掲載される予定です。

<背景>

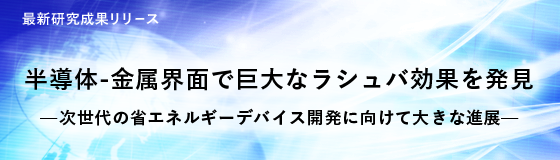

近年、電子情報機器の小型化、高速化、省エネルギー化に伴い、「スピントロニクス」という新たな技術を用いた素子の開発が精力的に行われています。スピントロニクスは、電子がもつ磁石としての性質(スピン )を利用した技術で、電子のスピンの上向きと下向きの状態を、デジタル信号の「0」と「1」に対応させています。スピンの伝達や制御には抵抗による熱が発生しないことから、消費エネルギーを大きく減らすことができます。このスピントロニクスデバイスの実現のためには、構成要素となる材料の開発が非常に重要です。既に実用化された素子として、強磁性金属をベースにした磁気抵抗メモリ(MRAM) があり、ほとんど電力を消費しないコンピューターへの期待が高まっています。一方、従来型素子の主力材料である半導体は、磁石としての性質を持っていないため、電気信号によりスピンの向きを揃えたりする事ができません。しかし、最近の研究によって、重い金属の表面や半導体同士の界面に「ラシュバ効果」と呼ばれるスピンの向きを揃える効果があることが分かってきました。ラシュバ効果はスピン軌道相互作用 という相対論効果によって電子の運動方向とスピンの向きが連動する現象で、このラシュバ効果を利用することで、スピントロニクス素子の高集積化・高速化が可能となると期待されています(図1)。このように応用へ大きな可能性を持つラシュバ効果ですが、これを用いたデバイス作成には大きな障害がありました。一つは、実際のデバイスを構成する半導体界面では、相対論効果が弱いためにラシュバ効果も小さくなってしまうこと、もう一つは、界面の電子状態の実験的観測が難しく、そのラシュバ効果について理解が乏しかったことです。高速・省エネルギーのスピントロニクスデバイスの開発には、これらの障害を乗り越えることが必要でした。

<研究の内容>

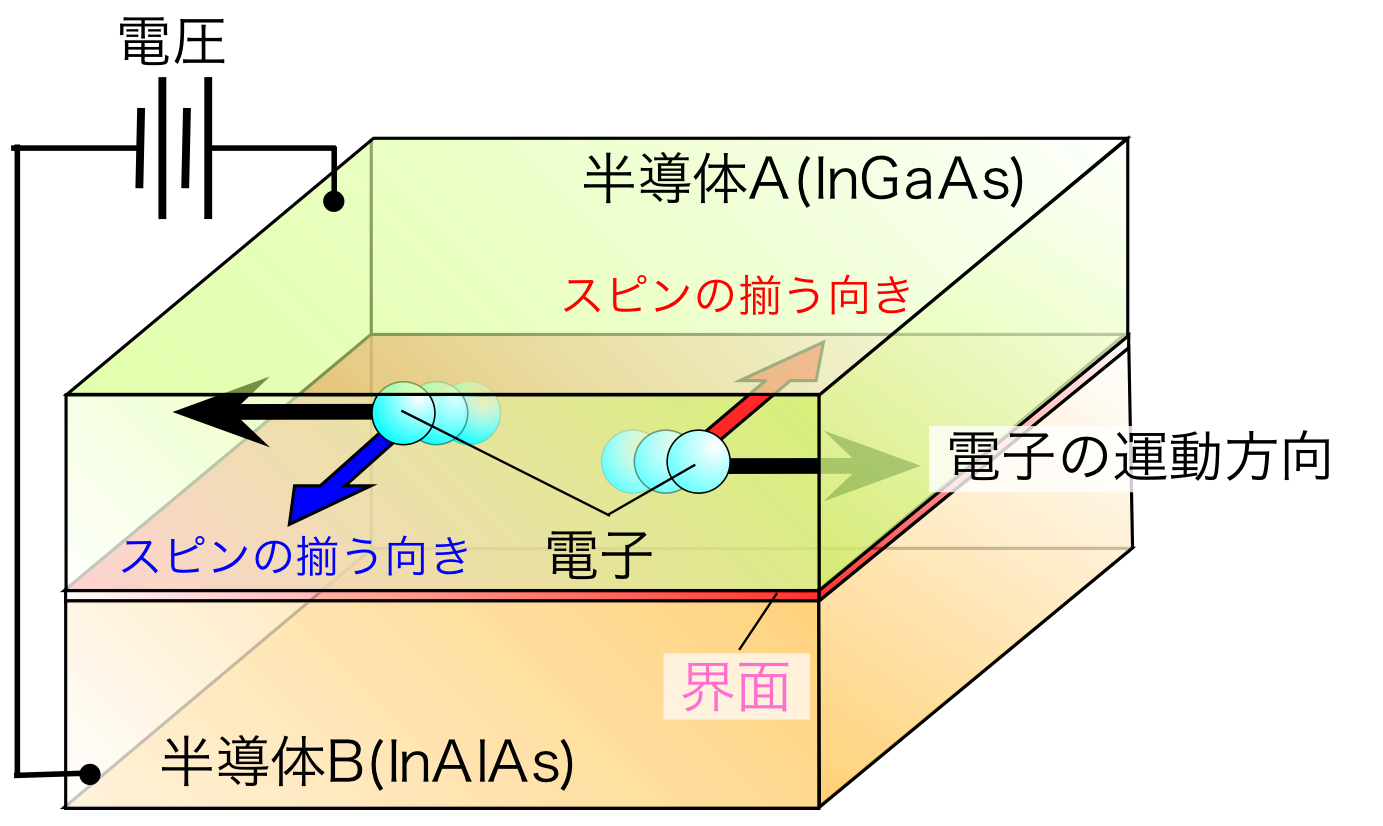

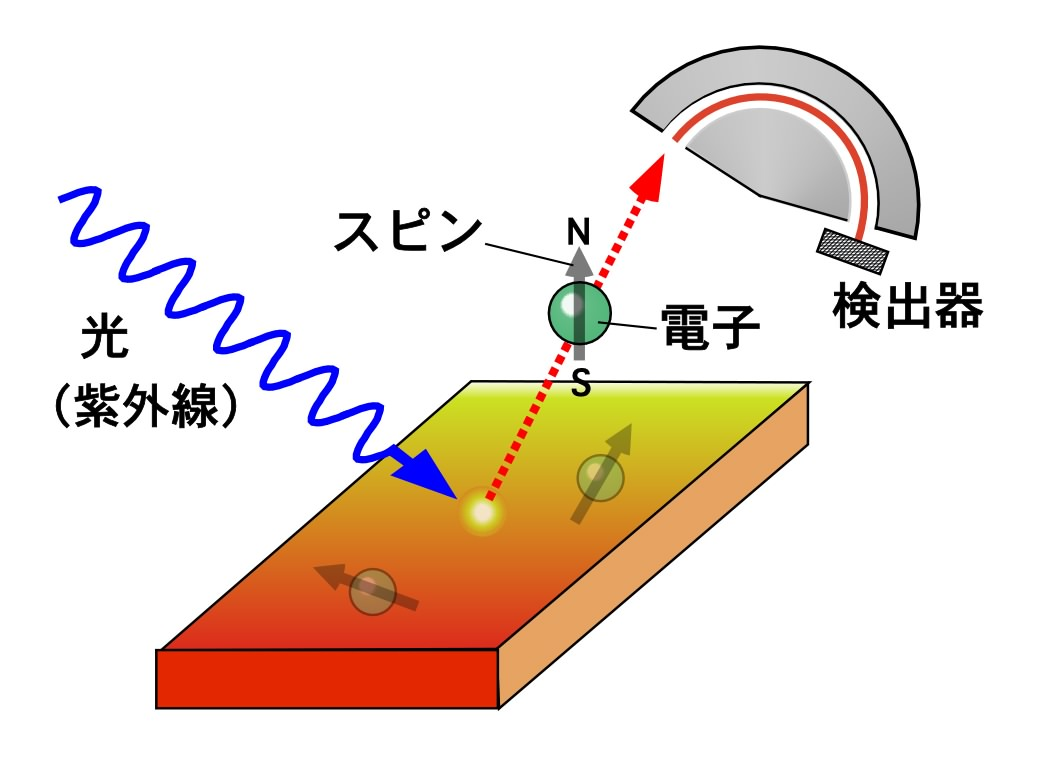

今回、東北大と大阪大の共同研究グループは、スピン分解光電子分光法 という手法(図2)を用いて、ビスマス(Bi)金属薄膜について、その電子スピン状態の決定を試みました。研究グループは、シリコン(Si)半導体表面にビスマス薄膜試料を作成し、東北大で開発した「超高分解能スピン分解光電子分光装置」(図3)を用いて実験を行いました。重い金属であるビスマスは、その表面において強いラシュバ効果を示し、電子は運動方向に対して垂直の向きに大きなスピンの偏りを示します。今回、研究グループは、Bi薄膜の厚さを薄くしていくと、表面電子のスピンの偏りの大きさが系統的に変化していくことを世界で初めて観測しました(図4)。さらに、電子のエネルギー状態も薄膜の厚さに応じて大きく変化する事が分かり、理論解析の結果、Bi/Si界面(接合面)には、Bi表面とスピンの向きが反対となるラシュバ効果が発生していることを突き止めました(図5)。また、その大きさが、従来の半導体同士の界面で起きているラシュバ効果に比べて非常に大きいことも見出されました。

<今後の展望>

今回の研究は、これまで観測することが難しかった金属-半導体界面の電子スピン状態が、表面と同じ構造を持つことを実験的に初めて明らかにしたものです。さらに、今回観測されたBi/Si界面のラシュバ効果は、半導体の界面で起こるラシュバ効果に比べて格段に大きく、より小さな電力でスピンを精度良く制御することが可能であり、省エネルギーで高精度のスピントロ二クスデバイスには非常に有効であると考えられます。今後、今回観測された金属-半導体界面における巨大ラシュバ効果を利用した新しいスピントロニクス素子の開発が大きく進展することが期待されます。

本成果は、日本学術振興会 科学研究補助金 基盤研究(S)「超高分解能3次元スピン分解光電子分光による新機能物質の基盤電子状態解析」(研究代表者:高橋 隆)によって得られました。

<参考図>

図1 ラシュバ効果の模式図

図2 スピン分解光電子分光法の原理

図3 超高分解能スピン分解光電子分光装置の写真

図4 Bi薄膜の光電子強度プロットとスピン分解光電子スペクトル

どの厚さの膜でもスピンの上向きのスペクトル強度が強くでていますが(中段)、膜の厚さが薄くなるにつれて、上向きスピンの大きさが小さくなっています(下段)。これは、図5のように界面の電子スピンが影響していることに対応します。

図5 Si上のBi薄膜における表面と界面のスピン方向の模式図

今回の研究によって、Siの上に作成されたBi薄膜では、表面と界面が同じような構造をしている可能性が高いことがわかりました。表面でA(B)の位置にいる電子は、界面ではB(A)の位置にいる電子と同じ性質を持ちます。違う性質をもった電子同士は互いの影響を受けますが、薄い膜ほど強く影響を受けるので、図4のような結果が得られたと考えられます。

<参考URL>

用語説明

- スピントロニクス

電子の磁気的性質であるスピンを利用して動作する全く新しい電子素子(トランジスタやダイオードなど)を研究開発する分野のことです。電子スピンの上向き/下向き状態を、電気信号の「0」と「1」に置き換えて信号処理を行います。電子スピンは応答が早く、熱エネルギーの発生も非常に少ないので、これを利用したスピントロニクス素子は、超高速、超低消費電力の次世代電子素子の最有力候補とされています。

- ラシュバ効果

表面や半導体接合面などの2次元系に出現する現象で、この効果の影響を受けた電子は、運動方向に対して2次元面で垂直なスピンの向きを持つようになります(図1)。通常のラシュバ効果では、上向きと下向きのスピンが同じ数だけ存在するため、物質全体のスピンの総和はゼロですが、電場をかけることである特定の方向を向いたスピンの電子数が大きくなるため、スピン流が流れます。このようなスピンの振る舞いを解明しスピンを制御することができれば、新しい量子現象やスピントロニクス素子開発への可能性が広がるとして、国内外で精力的な研究が行われています。

- スピン

電子が持つ、自転に由来した磁石の性質のことです。自転軸の方向に対して、上向きと下向きの2種類の状態があります。この自転軸は物質中の電磁気相互作用によって、様々な方向を向きます。通常の金属や半導体では、同じ数の上向きスピンと下向きスピンの電子が存在し互いにキャンセルしていますが、強磁性体(磁石)では片方の向きのスピンの電子の数が多くなるため、強い磁化が発生します。

- 磁気抵抗メモリ(MRAM)

電子のスピンをメモリ素子として利用する新しい技術で、コンピューターの情報を記憶するためにスピンの磁化状態を利用します。スピンの方向を制御することで素子の抵抗値を変化させ、抵抗値の大小をデジタル信号の「0」と「1」に対応させます。MRAMでは、スピンの情報は不揮発性であるため、コンピューターの電源を切っても記憶情報が保存されます。そのため、待機電力が大幅に節約され、省エネルギー化が達成されます。

- スピン軌道相互作用

電子の軌道角運動量(公転)とスピン(自転)間に働く力のことで、相対論効果を考慮することで導出されます。電子は電荷を持っているので、原子核の周りを軌道(公転)運動すると電流が流れるため、磁場が発生します。一方で、電子はスピンも持っているので、スピンの上向き、下向きという磁石の性質と軌道運動による磁場との間で相互作用が働きます。スピン軌道相互作用はどんな物質にも存在しますが、重い原子ほどその効果が顕著に現れます。次世代スピントロニクスでは、このスピン軌道相互作用を利用した技術の開発が期待されています。

- スピン分解光電子分光法

物質表面に高輝度紫外線を照射して、外部光電効果により結晶外に放出された電子のエネルギー、運動量、スピンを同時に測定する実験手法です(図2)。この方法により、物質中の電子のスピンの向きや大きさが、電子のエネルギーや運動量とどのような関係にあるかを、直接的に決定することができます。これまで電子のスピン検出の効率が著しく低かったため、電子スピン状態を高い精度で決定する事が困難でしたが、様々な工夫と改良を加えて、東北大学において、世界最高の分解能を持つ「超高分解能スピン分解光電子分光装置」の開発に成功しました。