層状ニッケル系高温超伝導現象の理解へ一歩

常圧における電子密度波を伴う金属状態をミクロに観測

お読みいただく前に

電気抵抗がゼロとなる超伝導現象は、未来のエネルギー問題解決の鍵となる技術の1つと期待され、より高い温度で起こる新しい超伝導体を求めて世界中で物質探索が行われています。2023年5月、層状ニッケル酸化物(La3Ni2O7)において高圧下で転移温度80K(約-193℃)という高温超伝導物質が中国の研究グループによって発見され、大きな注目を集めています。超伝導の発現機構の解明に向け、高圧下高温超伝導相の近傍である常圧域ではどのような電子状態にあるのか解明が待たれています。

研究成果のポイント

- 高圧下高温超伝導現象が発見された層状ニッケル酸化物において、核磁気共鳴(NMR)法を用いた実験により、常圧の電子相では電子の電荷の空間分布を伴う密度波状態にあることを観測

- 電子密度波転移に伴い伝導電子数が大きく減少しながらも金属的な電子状態を低温で観測。異なる特徴をもつ複数の電子バンドからなる物質であることが示唆された

- それらの現象が2層型と3層型のニッケル酸化物に共通して起こることを解明。今後層数の異なる類似ニッケル酸化物での新しい高温超伝導現象の発見の可能性に期待

- 今後は、電子のもつ電荷、スピン、軌道自由度が高圧下の高温超伝導相へ向けて圧力と共にどのように変化し寄与するかの解明に向け、異なるLaサイトからの多角的な実験の進展が重要に

概要

大阪大学大学院理学研究科 大学院生の栫昌孝さん(博士課程)、大学院基礎工学研究科の大学院生 大井喬さん(修士課程)、大下裕仁郎さん(修士課程)、八島光晴助教、椋田秀和准教授らを中心とする研究グループは、新しい高圧下高温超伝導物質であるニッケル酸化物(La3Ni2O7および類似物質La4Ni3O10)において核磁気共鳴(NMR)実験を行い、これら層状ニッケル酸化物に共通して常圧の電子相には電荷の空間分布を伴う密度波を伴う金属状態にあることをミクロな視点から明らかにしました。

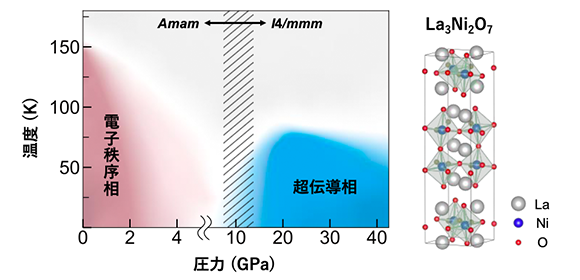

2023年5月、層状ニッケル酸化物(La3Ni2O7)において高圧下で転移温度80K(約-193℃)という高温超伝導物質が中国の研究グループによって発見されました(図1)。銅酸化物の発見(1986年)以後、世界中の研究者が探索してきたニッケル酸化物での高温超伝導現象の発見は大きな注目を集めています。超伝導の発現機構の解明に向け、高圧下高温超伝導相の近傍である常圧域ではどのような電子状態にあるのかの解明が望まれていますが、まだよくわかっていません。

今回研究グループは、核磁気共鳴(NMR)実験手法により、電子の電荷の空間分布を伴う密度波転移を起こすこと、それに伴い伝導電子密度が大きく減少しながらも低温で金属的な電子状態にあることを観測しました。このことから、異なる特徴をもつ複数の伝導電子バンドからなる物質相にあることが示唆されました。それらの現象が2層型と3層型のニッケル酸化物に共通して起こることを明らかにし、今後層数の異なるニッケル酸化物での新しい超伝導発見の可能性を期待させる成果が得られました。

本研究成果は、日本物理学会発行の「Journal of Physical Society of Japan」誌の2024年5月号(オンライン4月22日(月))に公開されました。特に5月号の注目論文(Editors’ Choice) に選出されました。

図1. 2層型ニッケル酸化物La3Ni2O7の圧力超伝導相図。常圧付近にどのような電子秩序相から高温超伝導相へ至るのか、その電子状態の解明が待たれる。右は常圧での結晶構造(VESTAで作成)。

研究の背景

電気抵抗がゼロとなる超伝導現象は、約110年前に極低温(約-269℃)で初めて発見されました。未来のエネルギー問題解決の鍵となる技術の1つと期待され、より高い温度で起こる新しい超伝導体を求めて世界中で物質探索が行われています。銅酸化物超伝導体(約-140℃)、鉄系超伝導体(約-210℃)などが発見されてきましたが、応用上は常圧で室温に達するような転移温度を持つ高温超伝導体の発見が望まれています。

銅酸化物の発見(1986年)以後、世界中の研究者が30年余り類似の層状ペロブスカイト構造を探索してきましたが、銅酸化物に匹敵するような物質は発見されませんでした。2023年5月、層状ニッケル酸化物において高圧下ですが転移温度80K(約-193℃)という新しい高温超伝導物質の発見が中国の研究グループから報告され、現在世界中で注目を集めています(図1)。このニッケル酸化物(La3Ni2O7)は銅酸化物と類似した2層の2次元NiO2面が積層した層状ペロブスカイト構造をもちますが、典型的な銅酸化物とは異なり、Niの電子数の違いから電子の電荷やスピンの自由度が複雑に絡んでいることが予想されています。そのため、これまでにない新たな機構による超伝導が発現していると推測され、高温超伝導相の近傍にはどのような電子秩序相や揺らぎがあるのか、それが圧力印加と共にどのように超伝導相へ至るのかについての解明が急がれます。また、このLa3Ni2O7 はルドルスデン=ポッパー相と呼ばれる結晶構造系(Lan+1NinO3n+1)に属しており、層数(n)の異なる類似物質の存在が知られています。層数の違うニッケル酸化物における電子状態の違いや、超伝導出現との関係にも大きな注目が集まっています。

研究の内容

今回、研究グループは、電子の電荷やスピンの秩序や揺らぎをミクロに観測できる核磁気共鳴(NMR)法により、二層型La3Ni2O7および類似の三層型La4Ni3O10の常圧におけるミクロ電子状態を調べました。 高温スペクトル測定からは結晶学的に異なる2つのLaサイトを特定し、低温では特徴的な広がりから主に電荷の空間分布を伴う電子密度波転移が生じていることを示しました(図2)。核スピン緩和率は転移に伴う急激な減少に加え、より低温で有限に残ることが観測され、密度波転移を伴った金属状態が常圧の電子状態であることが示唆されました。この低温の振舞いはニッケル酸化物の複数バンドの異なる特徴を反映しているものと考えられます。

これらの現象がLa3Ni2O7とLa4Ni3O10の両者で共通して観測されたことは重要であり、実際、三層型La4Ni3O10においても圧力下で転移温度約25 Kの超伝導が最近発見され、これら層状ニッケル酸化物に共通する複数バンド性や常圧の電子密度波相の存在と高圧下の超伝導相の出現とのつながりを予感させます。電荷の密度波状態と共存する可能性のあるスピン秩序については議論の残るところであり、電荷やスピンの自由度が高圧下の超伝導相へ向けてどのように変化していくのか、今後の解明が待たれます。

図2. 2層型La3Ni2O7(左)と3層型La4Ni3O10(右)のNMRスペクトル。 結晶学的に異なる2つのLaサイトを区別できる。低温での変化は電荷が空間分布した密度波状態の発生で説明できる。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

銅酸化物高温超伝導体の発見から30年余り過ぎながら、強相関電子系と呼ばれる電子間の相互作用が大きな物質の複雑さが要因となって、まだ万人が納得する統一的理解には至っていません。今回、同じペロブスカイト構造を母体としたニッケル酸化物での高温超伝導の発見は、強相関電子系遷移金属酸化物での高温超伝導現象の普遍性と多様性の理解を大きく前進させるものとなります。銅酸化物と比較検証することで、高温超伝導出現条件は何かを物質系を超えて明らかにできる絶好の機会となり、今後、超伝導物質探索の新たな指針が得られると期待されます。

特記事項

本研究成果は、2024年5月15日(水)に日本物理学会発行「Journal of Physical Society of Japan誌」の5月号(オンライン4月22日公開)に掲載され、 特に注目論文(Editors’ Choice) に選出されました。

タイトル:“Multiband Metallic Ground State in Multilayered Nickelates La3Ni2O7 and La4Ni3O10 Probed by 139La-NMR at Ambient Pressure”

著者名: Masataka Kakoi, Takashi Oi, Yujiro Ohshita, Mitsuharu Yashima, Kazuhiko Kuroki, Takeru Kato, Hidefumi Takahashi, Shintaro Ishiwata, Yoshinobu Adachi, Naoyuki Hatada, Tetsuya Uda, and Hidekazu Mukuda

DOI: https://doi.org/10.7566/JPSJ.93.053702

なお、本研究において、著者の一名(栫昌孝)はインタラクティブ物質科学カデットプログラムから支援を受け、泉科学技術振興財団、カシオ科学振興財団、高橋産業経済研究財団の研究助成を受け、大阪大学大学院理学研究科黒木和彦教授、大阪大学大学院基礎工学研究科石渡晋太郎教授のグループ、京都大学大学院工学研究科宇田哲也教授のグループらの協力を得て行われました。

参考URL

椋田秀和 准教授 研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/7ff691411c937030.html

SDGsの目標

用語説明

- 超伝導

電気抵抗がある温度以下でゼロになる現象。物質により異なる転移温度をもつ。通常金属で起こる超伝導現象の多くは、従来から知られるBCS理論で説明されてきたが、近年それでは説明できない超伝導体が多数発見されてきた。さらなる高温で起こる超伝導体の開発へ向け、未解明の超伝導物質群での機構の解明ならびに新しい超伝導物質の探索が世界中で行われている。

- 核磁気共鳴(NMR)法

原子核の核スピンの共鳴吸収現象を利用して物質内部の電子状態をミクロな視点で調べる実験手法。物質を構成する元素の原子核の多くに核磁気モーメントをもつ。ニッケル酸化物では、層間の139La核のNMRスペクトルおよび緩和時間の測定から、鍵となるNiサイトの伝導電子の電荷やスピンの情報を引き出すことができる。

- 電子密度波転移

電子には電荷、スピン、軌道といった自由度があり、その密度の大きさが実空間で周期的な濃淡を持った状態へ転移する現象。その電子は高圧下で超伝導を担うことになると考えられるため、常圧域から高圧域へ向かう電子状態の解明が必要と考えられている。