足の動脈疾患は心臓の動脈疾患より死亡率が高い

医学的・社会的な背景の違いも死亡率の高さと関係

研究成果のポイント

概要

大阪大学大学院医学系研究科の髙原充佳講師(病院臨床検査学、研究当時:糖尿病病態医療学)、小倉記念病院の曽我芳光部長(循環器内科)、大阪警察病院の飯田修部長(循環器内科)らの研究グループは、下肢閉塞性動脈疾患のため血行再建術が必要となった人は、冠動脈疾患のために血行再建術が必要となった人に比べて、死亡率が高いことを明らかにしました。

動脈硬化は下肢閉塞性動脈疾患の原因にも冠動脈疾患の原因にもなります。また、下肢閉塞性動脈疾患も冠動脈疾患もどちらも、病状が進んだ場合には血行再建術が必要となります。しかし、これまで、血行再建術が必要となるような下肢閉塞性動脈疾患と冠動脈疾患を直接比べたデータは乏しく、患者さんの特徴や死亡リスクは両者で似ているのか違うのか、違うとすればどのように違うのかはよく分かっていませんでした。

今回、研究グループが動脈硬化による下肢閉塞性動脈疾患または冠動脈疾患に対して血行再建術を受けた患者さん約1万人を調査したところ、下肢閉塞性動脈疾患の患者さんは、冠動脈疾患の患者さんに比べて、死亡リスクが3倍近く高くなっていることが明らかになりました。また、冠動脈疾患の患者さんと比べると、下肢閉塞性動脈疾患の患者さんは、他の病気を多く合併している一方で、心血管保護薬の使用率が低く、さらに医学的・社会的にも「弱い」状況に立たされている人も多いなど、多くの違いがあり、こうした背景の違いが、死亡率の高さと関係していることも明らかになりました。

本研究成果により、将来、下肢閉塞性動脈疾患の死亡率を下げるアプローチの開発が進み、その取り組みにつながることが期待されます。

本研究成果は、欧州科学誌「European Heart Journal」に、5月2日(木)にオンライン公開されました。

研究の背景

動脈硬化による下肢閉塞性動脈疾患をわずらっている患者さんでは、他の心血管疾患を合わせ持つことが多いこと、そうしたことが相まって死亡リスクも高いことが指摘されていました。これまでも、病状の安定した患者さんを対象として、下肢閉塞性動脈疾患と冠動脈疾患とを比較した調査結果はいくつか報告されていました。しかし、血行再建術が必要となるような、病状の進んだ下肢閉塞性動脈疾患の患者さんの特徴や死亡リスクについて、同じく血行再建術が必要な冠動脈疾患の患者さんと直接比較したデータは乏しく、患者さんの特徴や死亡リスクは両者で似ているのか違うのか、違うとすればどのように違うのかはよく分かっていませんでした。

研究の内容

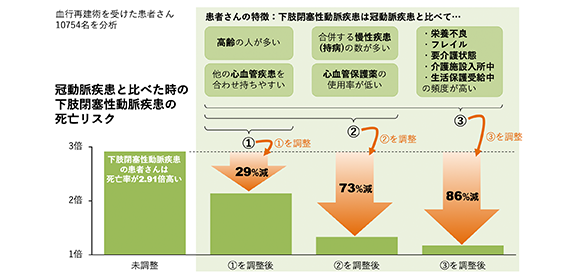

研究グループは、全国多機関共同研究に参加した、動脈硬化による下肢閉塞性動脈疾患または冠動脈疾患に対して血行再建術を受けた患者さん10754名のデータを分析し、患者さんの死亡リスクを調べました。その結果、下肢閉塞性動脈疾患の患者さんは、冠動脈疾患の患者さんと比べて死亡率が2.91倍も高いことが明らかになりました。下肢閉塞性動脈疾患の患者さんは冠動脈疾患の患者さんよりも年齢が高く、他の心血管疾患を合わせ持つ人が多い傾向を認めましたが、これらを調整しても両者の死亡率の差は29%縮まっただけで、下肢閉塞性動脈疾患の死亡率は依然2倍程度高くなっていました。これまで、下肢閉塞性動脈疾患の死亡率の高さは、他の心血管疾患を合わせ持ちやすいことが主な要因と考えられてきましたが、今回の研究成果は、死亡率が高い要因はそれだけではなく、他のところにもあることを示しています。

調べてみると、下肢閉塞性動脈疾患の患者さんは、合併する慢性疾患(持病)の数が多い一方で、心血管保護薬の使用率が低い傾向がありました。こうした違いも調整すると、下肢閉塞性動脈疾患と冠動脈疾患の死亡率の差は73%縮まりましたが、下肢閉塞性動脈疾患の死亡率は依然、統計学的に有意に高いままでした。

さらに詳しく調べてみると、下肢閉塞性動脈疾患の患者さんは冠動脈疾患の患者さんに比べ、栄養不良、フレイル、要介護状態、介護施設入所中、生活保護受給中の状態にある人の割合が相対的に高く、医学的・社会的に「弱い」立場・状況に立たされている人が多いことも明らかとなりました。こうした医学的・社会的な「弱さ」は、年齢や病気の合併等さまざまな臨床背景を調整した後でも下肢閉塞性動脈疾患の患者さんの方に多く認めており、高齢であることや病気の合併の数が多いことだけでは説明できないことを示しています。

最終的に、下肢閉塞性動脈疾患と冠動脈疾患の死亡率の違いについて、こうした医学的・社会的な「弱さ」も含めてすべての背景の違いを調整すると、両者の死亡率の差は86%縮まりました。その結果、下肢閉塞性動脈疾患と冠動脈疾患の死亡率の差は統計学的に有意ではなくなりました。この結果は、冠動脈疾患と比べたときの下肢閉塞性動脈疾患の死亡率の高さは、高齢であったり他の心血管疾患を合わせ持ちやすかったりすることに加えて、合併する慢性疾患(持病)の数が多いこと、心血管保護薬の使用率が低いこと、医学的・社会的に「弱い」状況に立たされている人が多いこと、とも大きく関係していることを示しています。

図1. 下肢閉塞性動脈疾患と冠動脈疾患との比較

下肢閉塞性動脈疾患の患者さんは冠動脈疾患の患者さんより血行再建術後の死亡率が3倍近く高かった。死亡率の高さは、他の病気を多く合併していること、心血管保護薬の使用率が低いこと、さらに医学的・社会的に「弱い」状況に立たされていることなどと関係していた。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

冠動脈疾患と比べると、下肢閉塞性動脈疾患は患者さんの背景・特徴が大きく異なり、それが死亡率の高さと関係していることが明らかとなりました。死亡率の高さと関係していた背景・特徴の中には、医学的、もしくは社会的に対処が可能なものも含まれており、対処によって下肢閉塞性動脈疾患の死亡リスク低減につながる可能性があります。たとえば、慢性疾患(持病)を適切に管理したり、心血管保護薬を積極的に使用したりすることで、下肢閉塞性動脈疾患の死亡リスクを減らせる可能性があります。さらに、医学的・社会的な「弱さ」に対する方策が死亡リスクの低減につながる可能性もあります。本研究により、死亡リスクの高さと関係する因子が明らかになったことで、将来、下肢閉塞性動脈疾患の死亡率を下げる医学的・社会的アプローチの開発が進み、その取り組みにつながることが期待されます。

特記事項

本研究成果は、2024年5月2日(木)に欧州科学誌「European Heart Journal」にオンライン公開されました。

タイトル:“Lower extremity arterial disease vs. coronary artery disease: mortality differences after revascularization”

著者名:Mitsuyoshi Takahara, Yoshimitsu Soga, and Osamu Iida

Doi https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae207

用語説明

- 下肢閉塞性動脈疾患

足(正確には下肢。太ももから足先までを含む)の血管の内側が狭くなったり詰まったりすることで、足に十分な酸素や栄養を供給できなくなる状態。病状によっては、足が痛くなって歩きつづけるのが難しくなったり、足のキズが治りにくくなったりする。動脈硬化が原因で起こるものは「下肢閉塞性動脈硬化症」と呼ばれる。

- 冠動脈疾患

心臓の周りを取り囲む血管(冠動脈)の内側が狭くなったり詰まったりすることで、心臓に十分な酸素や栄養を供給できなくなる状態。狭心症や心筋梗塞をまとめた呼び名。

- 血行再建術

血流を回復させるための治療。狭くなったり詰まったりして血液の通りが悪くなった血管に対して、カテーテルを使って内側から広げるカテーテル治療と、その迂回路を外科的に作るバイパス手術がある。

- 心血管保護薬

心臓病や血管病の発症・悪化を抑える効果が明らかになっている薬のこと。

- 動脈硬化

動脈の血管が硬くなって弾力性が失われたり、血管の壁が厚くなって血管の内側(血液の通り道)が狭くなったり詰まったりする状態。動脈硬化を悪化させる原因として、加齢、糖尿病、脂質異常症、高血圧、喫煙、腎臓病などが知られている。

- 心血管疾患

心臓・血管の病気。下肢閉塞性動脈疾患、冠動脈疾患のほか、脳卒中が含まれる。

- フレイル

加齢とともに、心身の活力が低下した状態。