電極を基質認識できる酵素の反応メカニズムを解明

次世代バイオセンシングにつながる基盤技術

概要

京都大学大学院農学研究科の鈴木洋平 博士課程学生、宋和慶盛 助教、北隅優希 同助教、白井理 同教授、京都大学産官学連携本部の加納健司 特任教授、大阪大学大学院生命機能研究科 日本電子YOKOGUSHI協働研究所の牧野文信 招へい准教授、宮田知子 同特任准教授(常勤)、難波啓一 同特任教授(常勤)、大阪大学蛋白質研究所 田中秀明 准教授らの共同研究グループは、Gluconobacter japonicusという酢酸菌由来のフルクトース脱水素酵素(FDH)に関する構造解析に成功し、本酵素が有するユニークな触媒反応において重要な役割を担うアミノ酸を特定するなど、酵素反応メカニズムの詳細を明らかにしました。

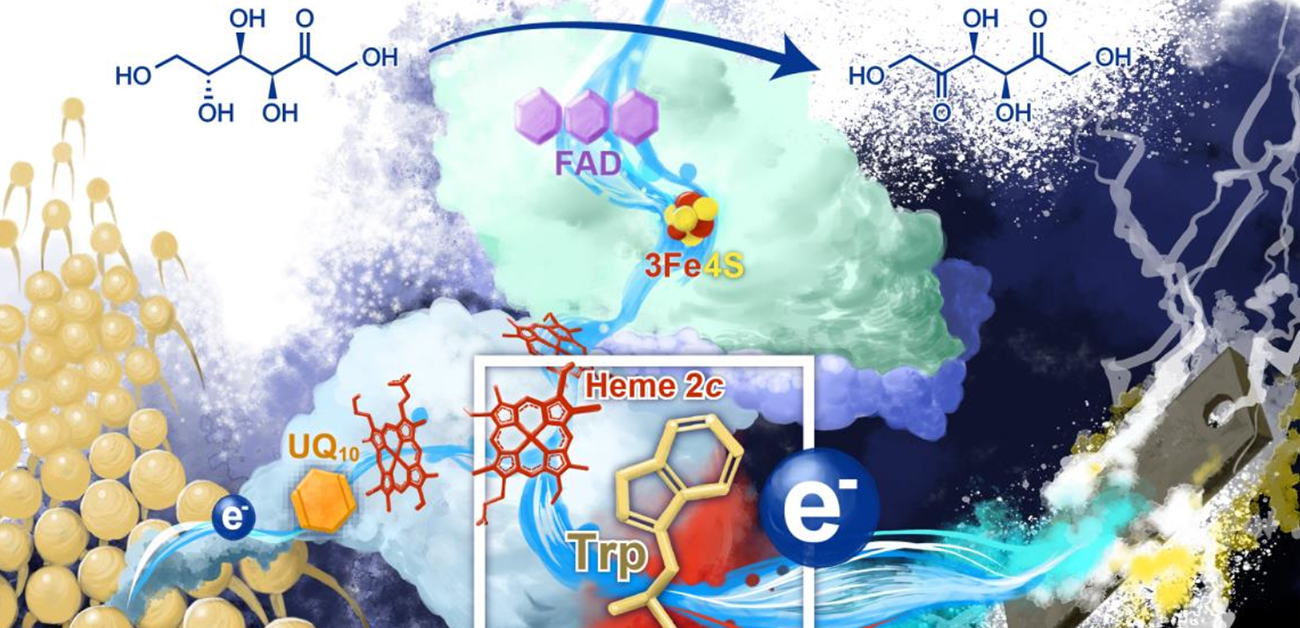

FDHは酢酸菌の呼吸鎖電子伝達系を構成する膜結合型タンパク質で、電極を基質として認識することで“直接電子移動(DET)型反応”という非常に珍しい反応を実現できます。本反応は生体・環境への適合性が高く、生体物質の検出に適した理想的なバイオセンサ(第三世代型バイオセンサ)としての応用展開が期待されています。FDHはDET型モデル酵素として世界中で注目されてきた一方、そのDET型反応機構は未解明でした。今回、クライオ電子顕微鏡観察及び単粒子像解析を実施し、2.5 Å(オングストローム)の分解能でFDHの構造解析に成功しました。本結果と電気化学、遺伝子工学の手法を組み合わせることで、本酵素の電極反応部位を特定し、酵素内のトリプトファン(Trp)という芳香族アミノ酸がDET型反応を促進していることを明らかにしました。さらに、数理モデルでFDHのDET型反応を解析し、Trpによる電子移動促進効果を定量的に評価しました。本成果は、FDH及びその類似酵素における世界初の全体構造報告例であり、生体触媒を用いた新たなバイオデバイスを社会実装する上で、学術的かつ社会的な波及効果が期待されます。

本研究成果は、2023年10月12日に、国際学術誌「ACS Catalysis」にオンライン掲載されました。

図. フルクトース脱水素酵素(FDH)のDET型反応及び生体内における電子移動経路

研究の背景

日本が目指すべき未来社会の姿として内閣府が提唱している“Society 5.0”では、センサから得られた膨大な情報がビッグデータ解析され、様々な形で人間に還元されます。本目標を実現する上で、センシング技術の改良は喫緊の課題であり、とりわけヘルスケアに対する関心が高まる近年においては、生体物質のリアルタイムモニタリングやマルチセンシングに注目が集まっています。その中でも、酵素反応と電極反応の共役系を基盤とした電気化学バイオセンサは、穏和な条件下で高選択的に対象物質を検出できるため、血糖値センサなどに実用化されています。特に、電極を基質として認識できる酵素が電極と直接反応する“直接電子移動(DET)型反応”は、酵素と電極材料のみで構成されるシンプルな反応系であるため、生体/環境適合性と設計自由度に優れた理想的なバイオセンサ(第三世代型バイオセンサ)を設計できます。しかし、本反応が可能な酵素はわずか30例程度しか報告されておらず、詳細なメカニズムが不明なこともあり、実用化には至っていません。

私たちは、DET型反応のモデル酵素として、細菌由来のフラボ/キノ/メタロヘモタンパク質に着目しています。本酵素群は、触媒部位としてフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)またはピロロキノリンキノン(PQQ)、モリブデンコファクター(Moco)を保有する触媒サブユニット、酵素の発現を担うサブユニット、ヘムcを保有する電子伝達サブユニットからなるヘテロトリマーです(図1)。また、触媒シグナルが明瞭であり、エタノールやグルコース等の有用な化合物を基質として認識するため、基礎・応用の両面から盛んに研究が行われています。これらの酵素群の中でも、酢酸菌由来のフルクトース脱水素酵素(FDH)は、特にDET型触媒活性が高く、生物電気化学的観点からDET型反応経路が推定されてきました。しかし、本酵素群はすべて膜結合型タンパク質であることに起因して、電子伝達サブユニットを含む立体構造の全体像が不明であり、電子移動経路の定量的な考察や、その高効率な触媒反応の機構解明が困難でした。

図1. フラボ/キノ/メタロヘモタンパク質の立体構造の模式図

研究手法・成果

2-1. クライオ電子顕微鏡によるFDHの立体構造解明と、電気化学評価による電極反応部位の特定

大阪大学大学院生命機能研究科 日本電子YOKOGUSHI協働研究所のクライオ電子顕微鏡を用い、FDHの単粒子像解析を実施しました。その結果、2.5 Åの分解能で世界に先駆けて立体構造の解明に成功しました(3.6 Åの分解能で構造解明したものは,2022年にChemRxiv誌にプレプリントとして公開済み)。図2(a)はFDHの全体構造です。酵素内電子移動に関与するコファクターに注目したところ、触媒サブユニットに触媒部位であるFADと鉄硫黄クラスター(3Fe-4S)を、電子伝達サブユニットに3つのヘムc(アミノ酸配列のN末端側からヘム1c、2c、3c)を確認できました。また、本酵素の天然電子受容体であるユビキノン(UQ10)の結合部位も解明できました。一方、酵素表面の静電ポテンシャルマップを作成したところ、図2(b)に示す通り、ヘム2c付近に負電荷が局在していました。本構造情報を踏まえ、電極表面修飾法を活用し、表面特性を制御した電極上で本酵素のDET型反応を電気化学的に評価しました。その結果、正電荷修飾電極で本酵素のDET型活性が向上することを確認しました。これは、負電荷を帯びた酵素表面と正電荷を帯びた電極表面の間の静電引力に起因すると考えられます。本結果より、ヘム2cを電極反応部位として特定しました(FDHに関する従来の生物電気化学的研究成果とも一致)。

図2. FDHの(a)立体構造及びコファクター間の距離、(b)静電ポテンシャルマップ

2-2. FDHの持つ優れたDET型活性に関与するアミノ酸残基を特定

上述の構造情報から、図3(a)に示すように、電極反応部位であるヘム2cから酵素表面に至る電子移動経路上に、フェニルアラニン(Phe)及びトリプトファン(Trp)という2種類のアミノ酸の存在が判明しました。これらのアミノ酸は芳香族環を有しており、“芳香族アミノ酸”に分類されます。これまでの研究で、芳香族アミノ酸はタンパク質内部の電子移動を促進することが報告されています。私たちは、DET型反応というタンパク質と電極の間の電子移動においても、同様の現象が生じているのではないかと考えました。そこで、該当する2つの芳香族アミノ酸をそれぞれ別のアミノ酸に置換した変異型FDHを作製し、その電気化学特性を評価しました。その結果、図3(b)に示すように、Trpを置換した変異体では、ボルタモグラムの形状が劇的に変化し、DET型反応に由来する電流値の大きさも野生型酵素の半分以下に低下していました。さらに、数理モデルに基づいてボルタモグラムの解析を行ったところ、本変異体は、酵素―電極間の電子移動速度が野生型酵素の3分の1に低下していることを明らかにし、Trpによる電子移動促進効果を定量的に評価できました。

図3. (a)電極反応部位近傍にある芳香族アミノ酸、(b)各酵素の電流値の比較と解析に用いた数理モデル

波及効果、今後の予定

本研究は、FDH及びDET型反応が可能な類似酵素の全体構造に関する世界初の報告例であると同時に、酵素を利用したバイオデバイスを開発するための学術的基盤になります。今後、酵素工学や構造予測技術、機械学習などの手法も織り交ぜることで、触媒部位の基質特異性改変や芳香族アミノ酸のDET型電子移動経路への挿入等を実施し、有用化合物を高感度かつ高効率でセンシング可能な新規DET型酵素をデザインすることを目指しています。そのため、本研究は高い学術的価値を有するのみならず、学際的な触媒開発と次世代バイオセンサの社会実装を加速し、環境や生体に優しい持続可能な社会の実現に貢献します。

特記事項

<論文情報>

タイトル:Essential insight of direct electron transfer-type bioelectrocatalysis by membrane-bound d-fructose dehydrogenase with structural bioelectrochemistry

(膜結合型フルクトース脱水素酵素の直接電子移動型反応に関する構造生物電気化学的考察)

著 者: Yohei Suzuki, Fumiaki Makino, Tomoko Miyata, Hideaki Tanaka, Keiichi Namba, Kenji Kano, Keisei Sowa, Yuki Kitazumi, Osamu Shirai

掲 載 誌: ACS Catalysis, 13, 13828 (2023)

DOI: 10.1021/acscatal.3c03769

本研究は、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構AMED BINDS制度(JP22ama121003)、日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP21H01961、JP22K14831)、京都大学創立125周年記念ファンド「くすのき・125」、文部科学省 世界視力を備えた次世代トップ研究者育成プログラム(L-INSIGHT)、京都大学への寄附金(加来裕生氏、王厚龍氏、濵野泰如氏)の支援のもとで実施されました。

参考文献

- Shota Kawai, Maiko Goda-Tsutsumi, Toshiharu Yakushi, Kenji Kano, Kazunobu Matsushita, Heterologous overexpression and characterization of a flavoprotein-cytochrome c complex fructose dehydrogenase from Gluconobacter japonicus NBRC3260, Appl. Environ. Microbiol., 79, 1654 (2013)

- Yuya Hibino, Shota Kawai, Yuki Kitazumi, Osamu Shirai, Kenji Kano, Mutation of heme c axial ligand in d-fructose dehydrogenase for investigation of electron transfer pathways and reduction of overpotential in direct electron transfer-type bioelectrocatalysis, Electrochem. Commun., 67, 43 (2016)

- Yohei Suzuki, Fumiaki Makino, Tomoko Miyata, Hideaki Tanaka, Keiichi Namba, Kenji Kano, Keisei Sowa, Yuki Kitazumi, Osamu Shirai, Structural and Bioelectrochemical Elucidation of Direct Electron Transfer-type Membrane-bound Fructose Dehydrogenase, ChemRxiv, DOI: 10.26434/chemrxiv-2022-d7hl9 (2022)

研究者のコメント

自然が持つ優れた機能と人間が培ってきた知見を組み合わせることで、現在直面している社会的課題の解決につながる新しい技術を創出できると考えています。今後も、大きな可能性を秘めた酸化還元酵素の研究に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献したいと思います。(鈴木 洋平)

FDHがDET型酵素として初めて報告されたのは1991年で、30年以上不明であったFDHの立体構造を世界で初めて解明できたことに大きな喜びと興奮を感じています。DET型反応を実現できる酵素に関する基礎研究は、持続的な未来社会を構築する上で、学術的にも社会的にも大きな意義を持ちます。自然が創り出した高度な触媒機能を利活用することで、人類と地球を豊かにする革新的な技術を実現し、研究成果の社会実装に取り組みます。(宋和 慶盛)

用語説明

- 酢酸菌

食酢の製造に用いられる微生物。

- フルクトース脱水素酵素

フルクトースをケトフルクトースに酸化する酵素。

- 呼吸鎖電子伝達系

複数の酸化還元反応を組み合わせ、生物がエネルギーを獲得する代謝系。

- 直接電子移動型酵素電極反応

酵素反応と電極反応が共役した反応を“酵素電極反応”と呼びます。その中でも、酵素が電極と直接的に電子移動できるものを直接電子移動型と呼び、本文中ではDET型反応と記載しています。

- 第三世代型バイオセンサ

酵素を利用した電気化学バイオセンサは3種類に分類されています。現在巨大な市場を形成している血糖値センサに代表される第二世代型バイオセンサは、酵素と電子伝達メディエータ、電極の3つの要素から構成されています。第三世代型バイオセンサはDET型反応を利用するため、酵素と電極のみの理想的なセンサ構成を実現でき、電子伝達メディエータに伴う副反応リスクや毒性、製造コスト高などを回避することが可能です。

- クライオ電子顕微鏡観察

タンパク質などの生体試料を含む溶液を急速凍結し、薄い氷に包埋することで、生理的な環境に近い状態で電子顕微鏡観察を行う手法。

- 単粒子像解析

電子顕微鏡で撮影した多数の生体分子像から、立体構造を決定する構造解析手法。

- FDH及びその類似酵素

膜結合型タンパク質の中で、ヘテロトリマー型のフラボヘモ/キノヘモ/メタロヘモタンパク質を指します。FDHはヘムcを持つヘテロトリマー構造で、触媒活性部位にFADを持つためフラボヘモタンパク質に分類されます.類似酵素としては,触媒活性部位にPQQを持つキノヘモタンパク質や、モリブデンコファクター(MoCo)を持つメタロヘモタンパク質が存在します。

- Society 5.0

内閣府が提唱する、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のこと。

- ヘテロトリマー

3種類の異なるタンパク質が結合したもの。

- 静電ポテンシャルマップ

タンパク質がもつ電荷の偏りを計算によって導出し、色分けしたもの。

- 芳香族環

芳香族化合物に含まれる環状の構造。アミノ酸の場合、ベンゼン環やインドール環などが該当します。

- ボルタモグラム

電極に対して電位を掃引した際に流れる電流を測定して得られる電流−電位曲線。 図3(b)のような波形が得られます。