CO2資源化酵素の電子移動メカニズムを解明

生体触媒による常温常圧中性でのCO2貯留・資源化技術開発に新たな一歩

概要

京都大学大学院農学研究科の宋和慶盛 助教、吉川達偲 同修士課程学生(研究当時)、鈴木洋平 同博士課程学生、北隅優希 同助教、白井理 同教授、京都大学産官学連携本部の加納健司 特任教授、大阪大学大学院生命機能研究科 日本電子YOKOGUSHI協働研究所の牧野文信 招へい准教授、宮田知子 同特任准教授(常勤)、難波啓一 同特任教授、大阪大学蛋白質研究所 田中秀明 准教授らの共同研究グループは、CO2とギ酸の酸化還元反応を可逆的に触媒するMethylorubrum extorquens AM1という植物葉上共生細菌由来のギ酸脱水素酵素(FoDH1)の電子移動メカニズムを解明しました。

FoDH1は、常温常圧中性においてCO2の還元を触媒できる酸素耐性型酵素で、世界的に重要な課題である温室効果ガス(主にCO2)を削減するCCUS (Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略、回収したCO2を貯留や資源化する技術)の切り札として期待されています。本酵素は、電極との直接的な電子移動ができるユニークな特徴を有しており、高効率な触媒反応を実現できます。今回、クライオ電子顕微鏡観察や単粒子像解析を用いた構造生物学的手法によって、2.2 Å(オングストローム)の高い分解能で世界に先駆けて構造解析に成功しました。さらに、生物電気化学的手法によって、酵素内に複数の電子移動経路や電極反応部位を発見しました。今回の研究成果は、生体触媒を用いた新たなCO2資源化技術の基盤研究として貢献することが期待されます。

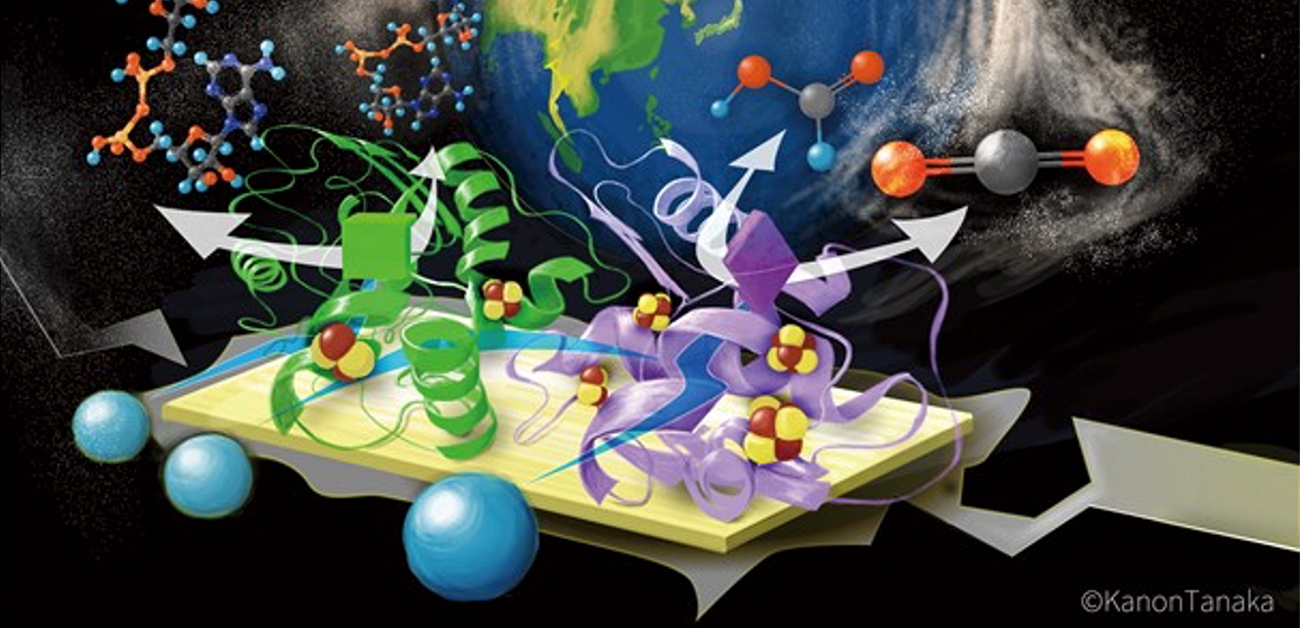

本研究成果は、2022年4月29日に、国際学術誌「Chemical Communications」にオンライン掲載されました。また、本誌のOutside Front Cover(表表紙)を飾ることになりました。

本研究で解明したギ酸脱水素酵素FoDH1の立体構造と複数の電子移動経路【イメージ】

背景

温室効果ガスであるCO2排出量の削減は、人類が解決すべき地球環境問題です。持続可能な未来社会を構築するために、世界中でCO2を資源化あるいは回収する技術(CCSU:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)の研究開発が進められています。一般的な無機触媒は、高温高圧条件で効率良く機能する一方、私たちが着目している酸化還元酵素は生体触媒であるため、常温常圧中性において最も効率良く機能します。CO2からギ酸への還元(=CO2資源化)を触媒する酵素として、Methylorubrum extorquens AM1という植物葉上共生細菌由来のギ酸脱水素酵素(FoDH1)が存在します。FoDH1は酸素耐性を有しており、生体触媒を用いた新たなCO2資源化に向けた切り札として大いに期待されています。

私たちは、これまでの研究で、FoDH1が直接的に電極と電子移動することを実証しています。この反応メカニズムを“直接電子移動型酵素電極反応(DET型反応)”と呼び、酸化還元酵素のおよそ0.01%のみが実現できるユニークな反応様式です(図1)。DET型反応は、従来の反応系とは異なり、酵素-電極間の電子移動を仲介する電子伝達メディエータが必要ありません。そのため、電子移動に伴うエネルギーロスを最小限に抑えることができる理想的な反応として注目されています。しかしながら、FoDH1の立体構造の詳細は明らかになっておらず、酵素内の電子移動メカニズムは不明でした。

図1. DET型反応と従来の反応様式の比較

※CO2からギ酸への還元反応を例示

研究手法・成果

2-1. クライオ電子顕微鏡観察と単粒子像解析によってFoDH1の立体構造を解明

大阪大学大学院生命機能研究科 日本電子YOKOGUSHI協働研究所のクライオ電子顕微鏡を用い、FoDH1の単粒子像解析を実施しました。その結果、2.2 Åの高い分解能で世界に先駆けて立体構造を解明することに成功しました。図2(a)はFoDH1の全体構造です。本酵素はヘテロダイマーであり、αサブユニット(ピンク色)にCO2/ギ酸の酸化還元反応を触媒する活性部位であるタングステンプテリン(W-P)と4つの鉄硫黄クラスタ(FeS)を、βサブユニット(緑色)にNAD+/NADHの酸化還元反応を触媒する活性部位であるフラビンモノヌクレオチド(FMN)と2つのFeSを確認できました。本酵素の生物学的な役割は、ギ酸からのエネルギー獲得であり、W-PからFMNに電子を伝達します。図2(b)に示す通り、酵素内電子伝達の役割を担う5つのFeSが、迅速な電子移動が可能な距離である14 Å以内になるように、W-PとFMN間に合理的に配置されていました。また、1つのFeS(B2 [2Fe-2S])は電子移動経路と無関係な場所に存在していました。一方で、図2(c)に示す通り、いくつかのFeSは酵素表面から14 Åに位置しており、特に、B2 [2Fe-2S]は10.5 Åという短い距離であることが分かりました。

図2. 解明したFoDH1の(a)立体構造、(b)コファクター間の距離、(c)FeSと酵素表面までの距離

2-2. 酵素と電極表面の相互作用に着目し、複数の電子移動経路や電極反応部位を発見

図3は、解明した立体構造を基に、酵素表面の静電ポテンシャルを計算した結果(青が正電荷、赤が負電荷)です。矢印で示した領域に上述のB2 [2Fe-2S]が存在しており、この領域に負の電荷が局在していました。そこで、電極表面の化学特性を制御する手法を活用し、表面状態の異なる電極上での触媒反応を電気化学的に評価しました。また、FoDH1はCO2/ギ酸だけでなく、NAD+/NADHの可逆的酸化還元反応も触媒できます。そこで、それぞれの基質を添加した際の反応挙動も検討しました。その結果、図4に示すような複数の酵素内電子移動経路や電極反応部位を発見しました。

図3. FoDH1の静電ポテンシャルマップ(青:正電荷、赤:負電荷)

※矢印の領域にB2 [2Fe-2S]が存在する

図4. 発見した複数の電子移動経路と電極反応部位を担うFeS

※(a)正に帯電をもつ修飾剤を用いた場合、(b)電荷を持たない修飾剤を用いた場合

波及効果・今後の予定

本研究は、生体触媒である酵素を利用したCO2資源化技術を開発するための学術的基盤になります。今後、酵素工学や機械学習などの手法も織り交ぜることで、「CO2資源化スーパー酵素」の創出に繋がると考えられます。また、本酵素は、ほぼすべての生物におけるエネルギー運搬体であるNAD+/NADHを双方向に触媒することもできます。そのため、異化代謝に関わる酵素群と組み合わせたバイオ電池やバイオセンサ、バイオリアクタとしての展開も期待できます。

特記事項

<論文タイトルと著者>

タイトル:Multiple electron transfer pathways of tungsten-containing formate dehydrogenase in direct electron transfer-type bioelectrocatalysis

(直接電子移動型ギ酸脱水素酵素における複数の電子伝達経路の発見)

著 者: Tatsushi Yoshikawa, Fumiaki Makino, Tomoko Miyata, Yohei Suzuki, Hideaki Tanaka, Keiichi Namba, Kenji Kano, Keisei Sowa*, Yuki Kitazumi, and Osamu Shirai

掲 載 誌: Chemical Communications (ChemComm)

DOI:10.1039/D2CC01541B

本研究は、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構AMED BINDS制度(JP21am0101117)、日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP21H01961)、京都大学への寄附金(加来裕生氏、王厚龍氏)の支援のもとで実施されました。

<参考文献>

Kento Sakai, Hong-qi- Xia, Yuki Kitazumi, Osamu Shirai, Kenji Kano, Assembly of direct-electron-transfer type bioelectrodes with high performance, Electrochim. Acta, 271, 305 (2018)

Kento Sakai, Yuki Kitazumi, Osamu Shirai, Kazuyoshi Takagi, Kenji Kano, Direct electron transfer-type four-way bioelectrocatalysis of CO2/formate and NAD+/NADH redox couples by tungsten-containing formate dehydrogenase adsorbed on gold nanoparticle-embedded mesoporous carbon electrodes modified with 4-mercaptopyridine, Electrochem. Commun., 84, 75 (2017)

用語説明

- 植物葉上共生細菌

植物葉面に優先化して生息し、植物と相利共生関係にある微生物

- ギ酸脱水素酵素

ギ酸からCO2への酸化を触媒する酵素で、逆反応であるCO2の還元も触媒できます。

- クライオ電子顕微鏡観察

タンパク質などの生体分子を水溶液中の生理的な環境に近い状態で、電子顕微鏡で観察するために開発された手法です。試料を含む溶液を急速凍結し、薄い氷に包埋することで、電子顕微鏡観察を行います。

- 単粒子構造解析

電子顕微鏡で撮影した多数の生体分子像から、立体構造を決定する構造解析手法です。

- 直接電子移動型酵素電極反応

酵素反応と電極反応が共役した反応を“酵素電極反応”と呼びます。その中でも、酵素が電極と直接的に電子移動できるものを直接電子移動型と呼び、本文中ではDET型反応と記載しています。

- ヘテロダイマー

2種類の異なるタンパク質が結合したもの

- NAD+/NADH

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドの略称であり、ほとんどの生物の異化代謝における電子伝達体(エネルギー運搬体)として機能する補酵素です。

- 静電ポテンシャル

タンパク質がもつ電荷の偏りを色分けしたもの

- 異化代謝

外から取り入れた物質を小さな構成要素に分解してエネルギーを取り出す生体内での反応