脳神経科学研究に対する社会からの期待と関心が明らかに

脳とAIが融合する未来に向け、市民と研究者の意識を調査

研究成果のポイント

- 人工知能(AI)研究と脳経科学研究を融合した「BRAIN-AI」において、研究の初期段階から脳神経科学者と人文・社会科学者が連携して、ELSI(Ethical、Legal and Social Issues)/RRI(Responsible Research and Innovation)に関わる論点抽出と総合知を創出する取り組みを実施してきた。

- このほど、一般市民と脳神経科学分野の研究者を対象に脳科学や脳情報に対する意識調査(本調査)を実施した。その結果、一般市民の中には、脳神経科学研究への期待感と幅広い関心(技術の活用の可能性や個人情報保護などのデータガバナンスなどについて)が存在することが判明した。

- 脳を巡るELSIの検討については、脳神経科学分野・ELSI分野の研究者の関心が先行している可能性が見いだされた。

概要

「BRAIN-AI×HITE」連携活動※は、JST ERATO「池谷脳AI融合プロジェクト」(BRAIN-AI Hybrid)と、JST 社会技術研究開発センター(RISTEX)「人と情報のエコシステム」研究開発領域(HITE)が連携して実施する、脳とAIが融合する未来を科学と人文知から考察する越境型の連携活動です。

近年著しく進展する人工知能研究と脳神経科学研究を融合した「BRAIN-AI」の取り組みは、これまで制限されていた脳活動の限界を突破し、人間の能力の拡張をもたらす可能性を秘めています。一方で、人間の脳の中という究極のプライバシー情報の取り扱いや、人間の能力増強につながるテクノロジーが将来もたらし得る格差拡大の可能性、人間の脳とコンピューターをつなげる「Brain-Computer Interface(BCI)」によってなされた決定は誰の意思によるものなのかというアイデンティティーを巡る哲学的課題など、BRAIN-AIの取り組みには、検討しなければならない課題が残されています。

こうした状況を踏まえ、BRAIN-AI×HITE連携活動では、BRAIN-AIの研究に取り組む研究者と、HITE領域からELSIや哲学を専門とする研究者とのコラボレーションを進めています。研究の初期段階から、その技術が人間や社会に与える影響を人文・社会科学の深い知見に基づいて考察することで、BRAIN-AIの研究が人間にとって真の幸福(ウェルビーイング)をもたらし得るものとなることを目指します。

今回、この活動の一環として、一般市民と脳神経科学分野の研究者を対象に、脳科学や脳情報に対する意識調査(以下、本調査)を実施しました。

本調査により、一般市民の中では脳神経科学について「あまり知らない/知らない」状況であるものの、脳神経科学研究への期待感と幅広い関心(技術の活用の可能性や、個人情報保護などのデータガバナンスなどについて)が存在することが判明しました。一方で、脳を巡るELSI/RRIの検討の必要性については、脳神経科学分野の研究者の関心が先行している可能性が見いだされました。

調査結果を受けて、今後は市民参加型の論点抽出ワークショップなどを開催し、脳神経科学研究への一般市民の期待をより具体的に把握するとともに、社会の期待や懸念を踏まえた脳神経科学研究と社会との適切なコミュニケーションの在り方を探索していきます。

※「BRAIN-AI×HITE」連携活動

<活動内容を紹介する冊子および動画>

冊 子:https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/img/hite_erato_2022.pdf

動 画:https://youtu.be/ra9zu1rbWjM

本調査の背景と経緯

脳神経科学の発展とともに、その応用を巡るさまざまな倫理的・法的・社会的課題について注目が高まっています。

研究成果のより良い活用に向けた議論を実施するためには、まずは社会と研究者コミュニティーとの関心の差異、あるいはそのギャップを把握することが重要です。

そこで、BRAIN-AI×HITE連携活動において、大阪大学 社会技術共創研究センターの標葉 隆馬 准教授、石田 柊 特任助教(常勤)を中心として、脳神経科学の成果の社会実装について脳神経科学研究者および一般市民の意識調査を実施しました。

本調査の内容

■本調査の内容(手法・調査結果)

本調査は以下の方法で実施しました。

1.本調査対象:

一般市民回答:2000人*

研究者回答:108人**

*楽天インサイトのモニターからリクルーティングし、20代~60代以上まで(10歳ごと区分)の男女が同数になるように割り当てした。

**脳神経科学分野関連学会、脳情報通信融合研究センター(CiNet)などへ呼びかけを実施しリクルーティングした。

2.本調査実施時期:

一般市民回答:2022年7月4日~2022年7月5日

研究者回答 :2022年7月9日~2022年8月19日

3.本調査事項:

(アンケート項目はURLよりご覧いただけます:https://www.jst.go.jp/pr/announce/20221208/pdf/questionnaire.pdf)

本調査の結果、「脳科学/脳情報に対する意識調査」の質問項目においては、一般市民の中では脳神経科学について「あまり知らない/知らない」状況であるものの、脳神経科学研究の推進や脳関連情報の利用に賛成する割合が高く、研究への期待感が存在することが判明しました(図1)。

図1. 脳科学/脳情報に対する一般市民の意識調査

「脳科学/脳情報について知りたいこと(一般市民は「知りたい」、研究者は「伝えたい」項目を最大5つまで回答)」の質問項目においては、脳神経科学分野の研究者の中では、脳に関するメカニズムや研究の展開・その見通しを社会に伝えていくことへの意識が高まっており、研究内容や応用の可能性を社会に伝えていくという方向性において、一般市民からの期待に応え得る可能性が見いだされました(図2)。

また、一般市民の間で脳に関するメカニズム・しくみや医療応用の可能性について強い関心が認められると同時に、一部のテーマについては一般市民と研究者で一部大きな差異が見られました。例えば、脳に関連する情報の利用に関わる能力増強(エンハンスメント)や人間観の変容の可能性などの詳細なELSIの内実については一般市民の現状の関心は高いとはいえず、むしろ研究者コミュニティー内での論点抽出や議論が先行している可能性が示唆されました。一方で、プライバシーの問題や犯罪捜査への応用については、一般市民のほうが研究者よりも関心が高い可能性が示唆されました(図2)。

図2. 脳科学/脳情報について知りたいこと(一般市民「知りたい」/研究者「伝えたい」項目について最大5つまで回答)

「脳情報利用の社会的受容に重要な事柄」の質問項目の結果からは、起こり得るリスク・事故などの深刻さ、事故が起きてしまった場合の対応に関する項目について、一般市民の関心が研究者と比較して相対的に高いことが明らかになりました。一方で、研究者の関心は、脳情報の利用において科学的妥当性が担保されていることや脳神経科学研究がもたらすベネフィットの大きさに向いている傾向が見いだされました(図3)。

図3. 脳情報利用の社会的受容に重要な事柄(脳に関連する情報の利用が社会で活用・受容されるために重要だと思う項目について3つまで回答)

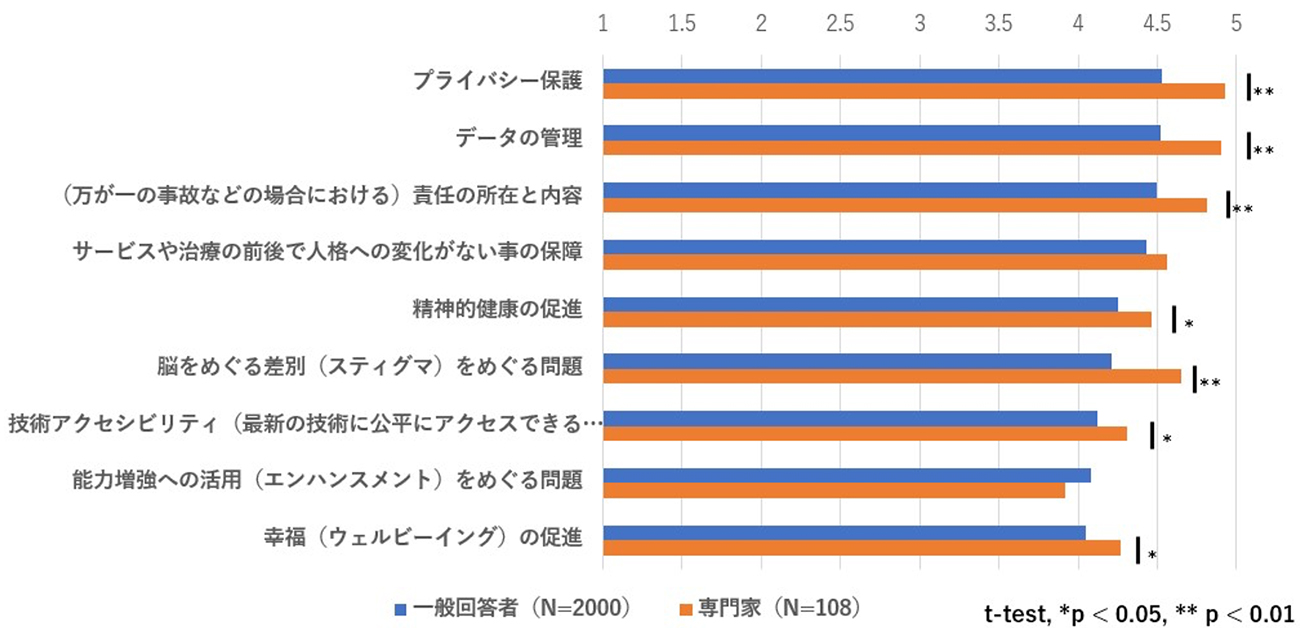

「脳に関連する情報の利用に関わる倫理指針に項目として入れるべき事柄、その重要度」の調査項目の結果からは、優先度が高いと判断される回答の上位項目として、特にデータガバナンスやプライバシー問題に関心が高いことが判明しました。また脳を巡る差別(スティグマ)や技術アクセシビリティ(最新の技術に公平にアクセスできること)、そして幸福(ウェルビーング)の議論などELSIに関わるより具体的な論点については、研究者側の関心がより高い傾向があり議論が先行している可能性が示唆されました(図4)。

図4. 脳に関連する情報の利用に関わる倫理指針に項目として入れるべき事柄、その重要度(5:重要である⇔1:重要ではない)

今後の展開

上記の結果を受けて、今後は市民参加型の論点抽出ワークショップなどを開催して、脳神経科学研究への一般市民の期待をより具体的に把握するとともに、社会の期待や懸念を踏まえた脳神経科学研究と社会との適切なコミュニケーションの在り方を探索していきます。

本調査を足がかりに、研究の初期段階から脳神経科学者と人文・社会科学者が連携して総合知を創出する取り組み事例となることを目指して今後も連携活動を継続していきます。

特記事項

本成果は、以下の事業・研究領域間の連携活動によって得られました。

社会技術研究開発事業 研究開発領域:「人と情報のエコシステム」(HITE)

・領域総括:國領 二郎(慶應義塾大学 総合政策学部 教授)

・領域設置期間:2016年4月~2024年3月

戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO) 研究領域:「池谷脳AI融合プロジェクト」

・研究総括:池谷 裕二(東京大学 大学院薬学研究科 教授)

・研究期間:2018年10月~2024年3月

用語説明

- ELSI(Ethical、Legal and Social Issues)/RRI(Responsible Research and Innovation)

過去・現在・未来にわたって科学技術の進展や普及に伴い生じる倫理的・法制度的・社会的課題を発見し、自然科学、人文・社会科学、そして社会のあらゆるステークホルダーが共に取り組み、科学技術と社会との調和を図りながら真の社会問題の解決を目指す取り組みのこと。

- JST ERATO「池谷脳AI融合プロジェクト」(BRAIN-AI Hybrid)

「池谷脳AI融合プロジェクト」は、JST 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)の1領域。本プロジェクトでは、脳研究とAI(人工知能)を用いた脳の潜在能力開拓の研究を融合・発展させることで「脳の潜在能力はどれほどか」を問い、現在はまだ引き出されていない脳の能力をAIとの融合によって顕在化、有効活用することを目指す。

- JST 社会技術研究開発センター(RISTEX)「人と情報のエコシステム」研究開発領域(HITE)

「人と情報のエコシステム(HITE)」は、JST RISTEXが実施する社会技術研究開発事業の公募型研究開発領域の1つ。ビッグデータを活用した人工知能、IoT、ロボットなどの情報技術を、人間を中心とした視点で捉え直すこと、そして一般社会への理解を深めながら、技術や制度を協調的に設計していくことを目指している。