モルフォ蝶に学んだ新たな採光窓

輝く蝶は、「反射」でなく「透過」でも凄かった

研究成果のポイント

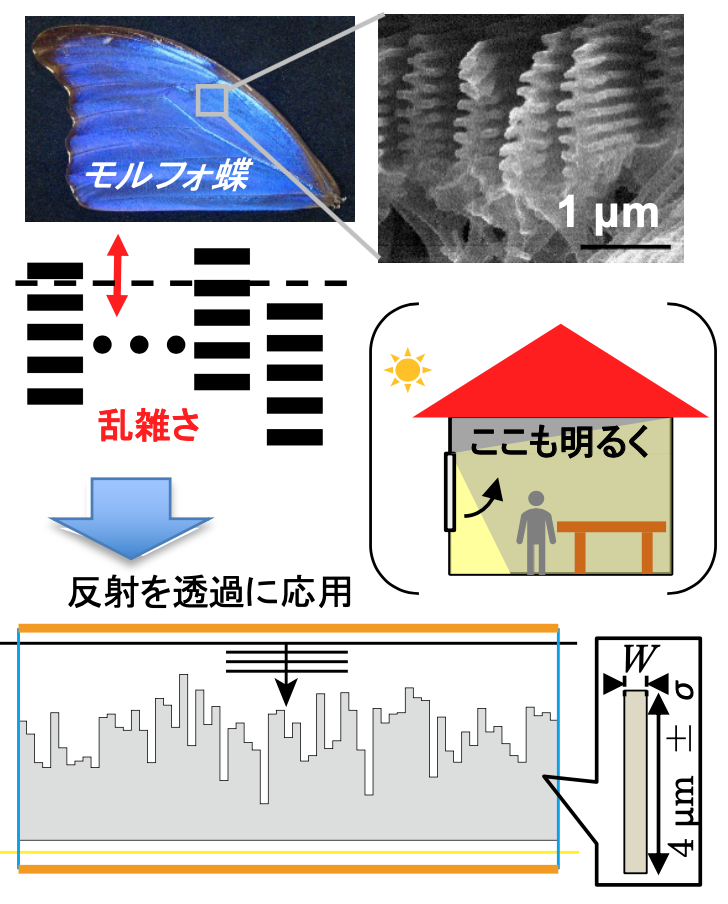

- 輝くモルフォ蝶をヒントにナノ構造を工夫し、新たな採光窓を発案・設計。その上で、シミュレーションで有効性を証明した。

- これまで窓を通る光は直進し、室内を広く照らすには照明が必要だった。散乱で散らしても暗くなり、光の経路を天井側に曲げても、虹色になったり、設備が大規模になったりなど不便だった。上記の工夫により、明るく広角で、色が偏らずコンパクトな窓ができるとわかった。

- 照明を減らせる採光窓や、高性能の光拡散板への応用に期待。

大阪大学大学院工学研究科の齋藤彰准教授、大学院生の山下和真さん(博士後期課程)らの研究グループは、ナノ構造を工夫することで「明るく広角で、色が偏らずコンパクト」な採光窓が可能なことを世界で初めて明らかにしました。ヒントは、「明るく広角で、色が偏らずコンパクトな」モルフォ蝶の反射です。原理の源を分析し、透過に応用することで、上記の全てを満たす窓の条件がわかりました。

これまで光の経路を曲げたり広げたりするには、散乱(透過率を下げる)や回折格子・屈折(どちらも虹色になる)を使うか、大規模設備を要し、全てを満たす窓はありませんでした。

今回、本研究グループは、モルフォ蝶の特異な反射特性を透過に転用することで、「明るく広角で、色が偏らずコンパクト」の全条件を満たす構造を発案し、その機能が満たされることを解明しました。これにより、天井側まで明るくなる採光窓や、各種照明に役立つ光拡散板などへの応用が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Journal of Optical Society of America B(米国光学会誌B)」(Vol.38 No.5)に、5月1日(土)13時(日本時間)に公開されました。

図1. 新たに設計された採光窓の構造モデル

研究の背景

これまで、明るい窓では光が直進してしまい、光を散乱させると暗くなり、光の方向を曲げると虹色になるか大規模な設備を要することが知られていました。

齋藤彰准教授らの研究グループでは、モルフォ蝶の微細構造が「狭い幅からの回折」で光を広角に広げ、「乱雑さ」で色の偏りを防ぐことを応用し、理想的な採光窓を設計しました。回折は表面だけで生じるので、高い透過率も得られます。

さらに、複雑な構造も正確に扱える電磁場シミュレーションによりこの構造が所定の特性を満たすこと(角度広がりは垂直方向から±45°、透過率~90%、色分散なし)を証明しました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、昼間照明を大幅に減らす採光窓や、各種の照明・ディスプレイに役立つ光拡散板、また透過も拡散性も高いフィルム(例えばビニルハウスに有効)への応用が期待されます。

特記事項

本研究成果は、2021年5月1日(土)13時(日本時間)に米国科学誌「Journal of Optical Society of America B(米国光学会誌B)」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Daylight window based on the nano-disorder inspired by Morpho butterflies’ coloration”

著者名:Akira Saito, Kazuma Yamashita, Takuto Shibuya, Yuji Kuwahara

なお、本研究は、科研費の一環として行われ、大阪大学 大学院 工学研究科 桑原裕司教授の協力を得て行われました。

参考URL

齋藤彰准教授researchmap

https://researchmap.jp/nyudo

研究者総覧URL

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/3cbc9e597800033c.html

SDGs目標

用語説明

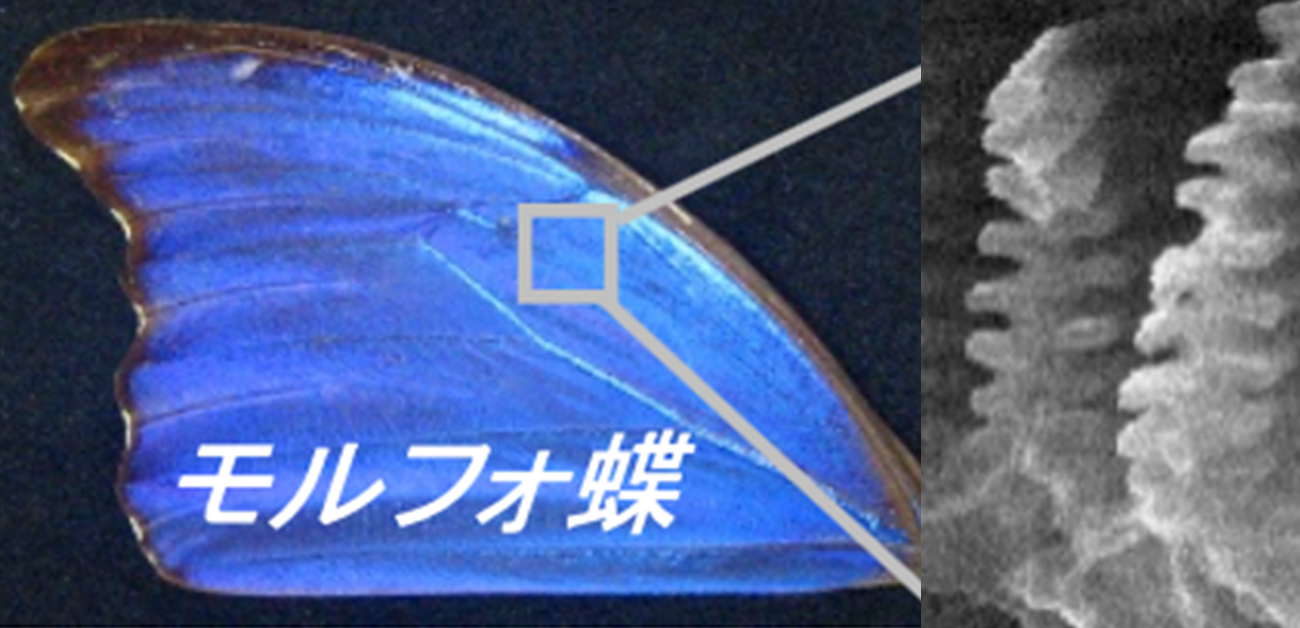

- モルフォ蝶

南米に産し、生きた宝石とも呼ばれる青く輝く蝶。その発色は一見、物理学的に矛盾し、シャボン玉と同じ光干渉なのに虹色でなく、広角で青い。その秘密は、乱雑さを含むナノ構造にある。

- 回折格子

規則正しい微細構造に光が当たると、構造の周期に依存した光の強め合いが生じ、反射・透過の見る角度により色が変化する。CD裏面の虹色はこのためで、分光器にも利用される。

- 回折

波が波長程度の小さな構造に当たると、そこから広がって伝播してゆく現象。たとえば水面を進む波が、それを遮る板状の遮蔽物に当たるとき、板に小さな隙間があるとそこから波は広がってゆく。