VR技術を駆使して「恐怖体験」の脳内メカニズムに迫る。

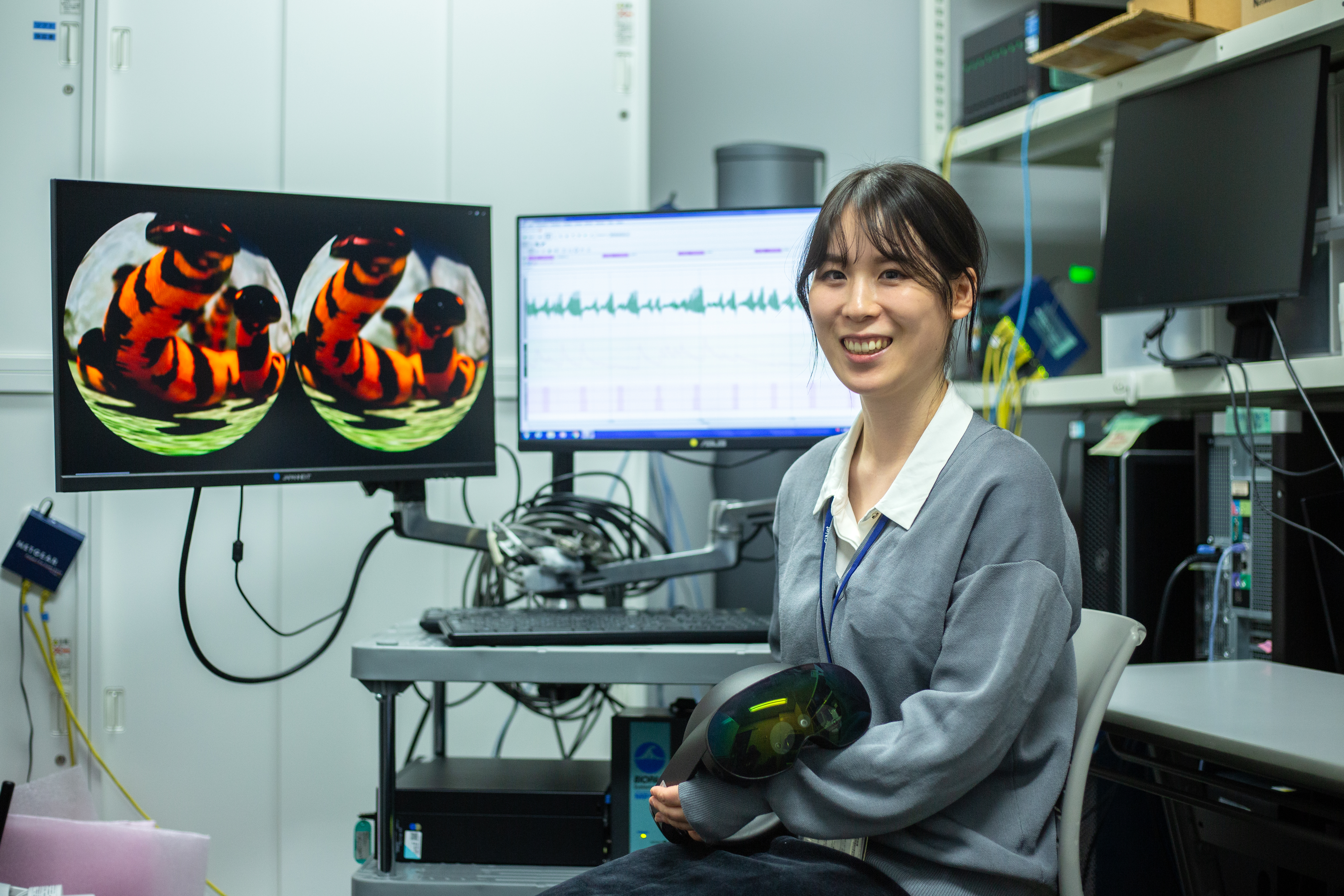

生命機能研究科 生命機能専攻 博士課程3年 藤野美沙子さん

仮想現実(VR)技術の進歩により、リアルとバーチャルが融合した仮想空間「メタバース」の活用が広がりつつある。時間や場所を問わずに世界中の人と繋がる新たな体験が可能になる一方で、このようなVR体験が個人や集団、社会に及ぼす影響も懸念される。藤野さんは、VRとfMRI(機能的核磁気共鳴法)を組み合わせた画期的な手法を用いることで、VR体験が人間の脳や行動にもたらす変化を解明しようとしている。

VR×神経科学——VR体験は私たちの感情や行動をどう変えるのか?

研究の一つが、「恐怖」をテーマにしたもの。我々は、ヘビやクモ、高所など、日常におけるさまざまな対象に恐怖を感じる。この時、脳で何が起こっているのか、どうすれば恐怖を抑えることができるのか――藤野さんは、脳活動を非侵襲的に計測できるfMRIとVRを用いて、人間の主観的・客観的恐怖に関する研究を行っている。具体的には、被験者にヘビやクモが間近に迫ってくるVR体験をしてもらい、その時の脳の血流により生じる「BOLD信号」を計測した。大阪大学で開発されたMRI用没入型VRディスプレイ「VR-fMRI」によって、従来のfMRI環境よりも大幅に広い視野の3D環境が実現。「脳活動の変化を解析することで、3次元のVR恐怖環境でより強く活動する脳領域が明らかになりました。今後は、3次元空間における奥行き知覚や臨場感が脳でどのように表現されているのか、これらの知覚が恐怖感にどう影響するのかというメカニズムの解明に挑みたいです」。

恐怖症の治療への応用という観点からも、VRと恐怖に関する研究の重要性は高い。これまでにおこなった研究では、VRの飛行体験が高所における恐怖反応を抑制することを示した。この実験では、高所恐怖症の被験者に、アバターを操作しながらVR空間の街の上空を自由に飛行する体験をしてもらい、その前後で高層ビルの上を歩く時の恐怖反応レベルを計測。結果、飛行を経験した被験者グループでは、そうでない被験者グループよりも恐怖レベルが減少した。一度のVR体験のみで恐怖症状の緩和に効果がみられたことで、従来の恐怖症治療の改良が期待できる研究成果だ。

社会人経験を活かし、実装を見据えた基礎研究を

他大学に在籍していた学部生時代から、人間の脳と認知機能の研究を行っていた藤野さん。現在の研究室がある脳情報通信融合研究センター(CiNet)を見学した際、高性能な研究機器の数々に心が躍ったという。卒業後は企業に勤めるも退職し、再びアカデミアの扉をひらいた。「自分が最も後悔しない人生の歩み方とは」。その問いに真剣に向き合った結果のキャリアチェンジ。「社会人としての経験が、自分の研究の社会実装を考える上で活きていると感じます」。社会や自分自身にとって最適な意思決定を行うには、どうすべきか? その際の脳の働きを数理モデルで分析できるように理論化し、社会や暮らしに役立てたいと思うようになった。その研究者としての大きな目標に、藤野さんは多角的なアプローチで挑んでいる。

脳という「フロンティア」を切り拓く

活動は所属研究室にとどまらない。ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムの9期生として、研究科を超えた学生チームで「脳情報から感情を解読するための深層学習モデル」の融合研究を進める。また、自然科学系女子学生による組織「asiam(アザイム)」の一員として、小学生に科学の面白さを伝えるワークショップの講師を務める中で、アウトリーチへの想いも芽生えた。「脳や心は誰にとっても一番身近な存在であるにもかかわらず、体系的に学ぶ機会は限られている。いつか小中学生向けの本を書いて、心と脳の仕組みを探る研究に少しでも興味を持ってもらえたら」と藤野さん。「脳についてまだわかっていないことはたくさんある。AIやVRといった最先端技術の全てを使って、この分野を切り拓いていきたい」と没頭する研究活動の先には、いつも人の存在がある。藤野さんの研究者としての姿勢がうかがえた。