生物はなぜ左右非対称? 臓器の形成過程をタンパク質まで遡る。

理学研究科 生物科学専攻 博士課程3年 山口明日香さん

「生物の身体や臓器がいつも同じ向き・同じ位置に形成されるのはなぜだろう?」山口さんは、「左右非対称性」を研究テーマに、生物の根源的な原理原則に向き合う。小さな細胞が集まって、なぜこの臓器の形になったのか、どのような過程を経て臓器が形作られているのか。その仕組みを1細胞レベルで解明するため、挑戦を続けている。

タンパク質「ミオシン1D」の存在が、腸を左右非対称にねじれさせる。

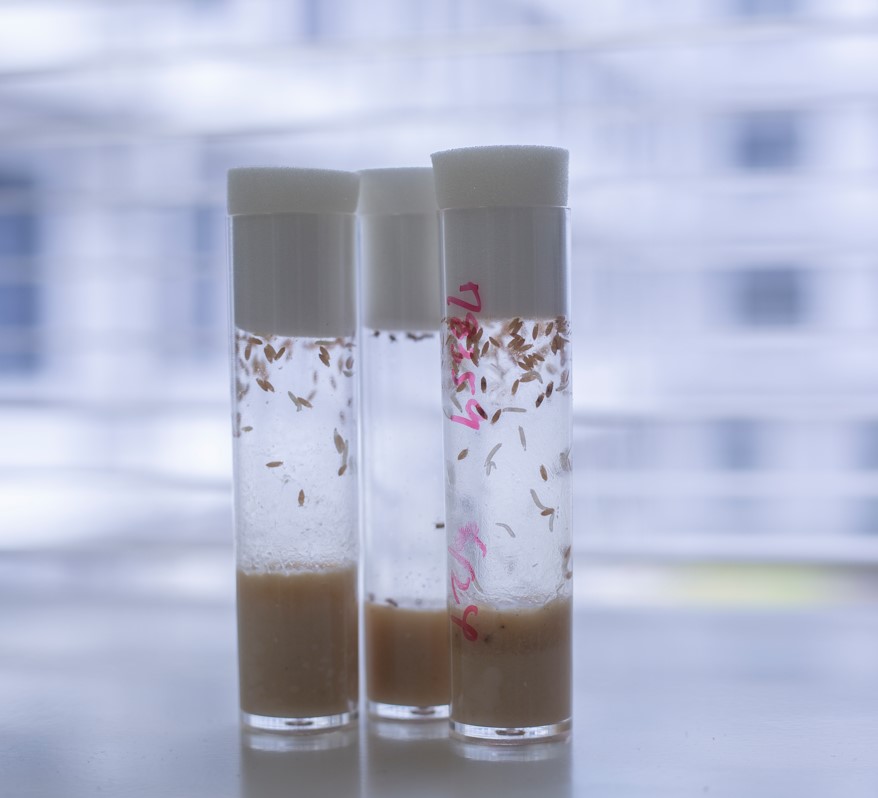

例えば、人間の心臓は左側にあり、肝臓は右側にある。カタツムリの殻の巻き方も左右非対称だ。たくさんの細胞が集団で同じ方向に動きながら身体のパーツを作り上げる様子は、「水族館で見る魚の群れのよう」。左右を決定している遺伝子や細胞の働きと、それによる臓器の形成。そこには何らかの指示や働きがあるはずという想定のもと、ショウジョウバエをモデルに研究を進めている。

具体的には、腸が左右非対称にねじれる過程に着目。ショウジョウバエでは、腸管は最初、左右対称に形成されるが、発生が進む中で右向きの傘の柄のような、左右非対称の構造になる。この方向は、「ミオシン1D」というタンパク質が決定していることが先行研究により既に明らかにされているが、ミオシン1Dがどのように腸の構造の方向を決めるのか、分子メカニズムはブラックボックスであった。

生物の根源的なメカニズムが、ひとつ解き明かされた。

山口さんは核心に切り込むべく、ミオシン1Dによく似た構造を持つ「ミオシン1C」の研究に着手。ミオシン1Cはミオシン1Dに似ているものの、腸の曲がる方向を決める作用は真逆の性質を示す。ただ、ミオシン1Cが真逆の構造を引き起こす原因や仕組みは明らかになっていなかった。そこで着目したのが、「アクチンフィラメント」という細胞骨格。これは、細胞内にある繊維状の構造で、細胞の形を制御する骨組みのような働きがある。ミオシン1D、ミオシン1Cはこのアクチンフィラメントに結合するタンパク質であることが知られているが、山口さんは、それぞれのアクチンフィラメントとの相互作用の違いが、細胞の形の制御を経て腸の構造の方向を決定しているのではないかと考えた。そこでミオシンのアクチンフィラメント結合部位に注目し、ミオシン1Dとミオシン1Cをこの部位のみ入れ替えると、結合部位がミオシン1D由来か、ミオシン1C由来かによって腸の左右非対称な構造の方向が決まることが分かった。要は、腸の右向き・左向きの決定にはアクチンフィラメントとの結合部位が重要であり、これは生物が形作られていく根源的なメカニズムの解明が一歩前進したことを意味する。

生物の形がどのように作られるのか。その根源を追い求めるおもしろさ。

「生物のからだが形作られていく過程には、様々な遺伝子の発現変動があって、最終的な臓器の形が決まっていきます。ただその臓器・組織を作るのに必要な遺伝子が分かっても、実際に生体分子がどのように作用し、働いているかについては明らかになっていないことが多い。その上でこの研究の真髄は、臓器を右向き・左向きにさせるという高次な現象を、タンパク質との相互作用があるほんの一部の部位によって決定づけていると突き止めたところ。この研究を通して、生物の発生を分子のレベルから追究できることに研究のおもしろさを感じています」。

山口さんはこれからも、分子の観点から階層縦断的に生き物のからだづくりへの理解を深めていきたいと話す。また、左右非対称性がどのような進化の過程を辿ってきたのかも興味深いポイント。臓器が左右非対称に形作られる背景には、外部環境による影響や生理機能との関連など、何かの理由があるのか。山口さんが取り組む基礎研究が、生物のあらゆる左右の謎を紐解く日がくるのかもしれない。