コツは“共感しすぎないこと”。和歌や漢詩文から、国家における文学の意義と名もなき存在をあぶりだす。

古典和歌・漢詩文/大学院人文学研究科 教授 滝川幸司

一冊の本をきっかけに、古典の扉が開かれた。

高校時代、得意だった教科は数学と英語。読書も好きではなかったですし、古典に至っては、「つまらない」とさえ思っていました。そんな私の進路を変えたのは、田辺聖子の『新源氏物語』。軽快に綴られた文章に心が躍り、初めて平安時代の文学に興味を抱きました。その後、徐々に古典文学の世界にのめり込むように。「源氏物語をきちんと学びたい」「せっかくなら、古典文学が育まれた関西圏がいい」と思い、大阪大学に進学しました。当然、源氏物語を研究するものと思っていたのですが、在学中に面白いと感じるようになったのが和歌、そして漢文学の世界です。

現代の文学はオリジナリティを大前提としてつくられますが、実は古典では独自の表現を行うことは御法度。優れた歌や古事を引用して言葉を紡ぐことが表現のルールです。つまり、源氏物語をきちんと理解するためには、そこに散りばめられている過去の作品、特に和歌を学ばなければいけません。そうして遡った和歌にも中国の漢詩などが踏まえられているわけですから、突き詰めると漢文学を学ばなければいけない。このように、文学の源流を辿っていき、平安時代の和歌や漢詩文、また菅原道真など漢詩人や歌人の伝記研究を専門とするようになりました。

源氏物語や和歌を読み解くような研究が、平安時代の古典研究におけるメジャーどころだとすれば、漢詩文は非常にマイナーな分野で、研究者も少ないのが現状です。しかし一方で漢文は、平安時代の勅書や公文書に用いられる、当時最もフォーマルとされた文書体系。そのため漢詩文に注目することは、平安時代の日本社会で文学が果たしていた役割を明らかにすることにつながっていく、と考えています。

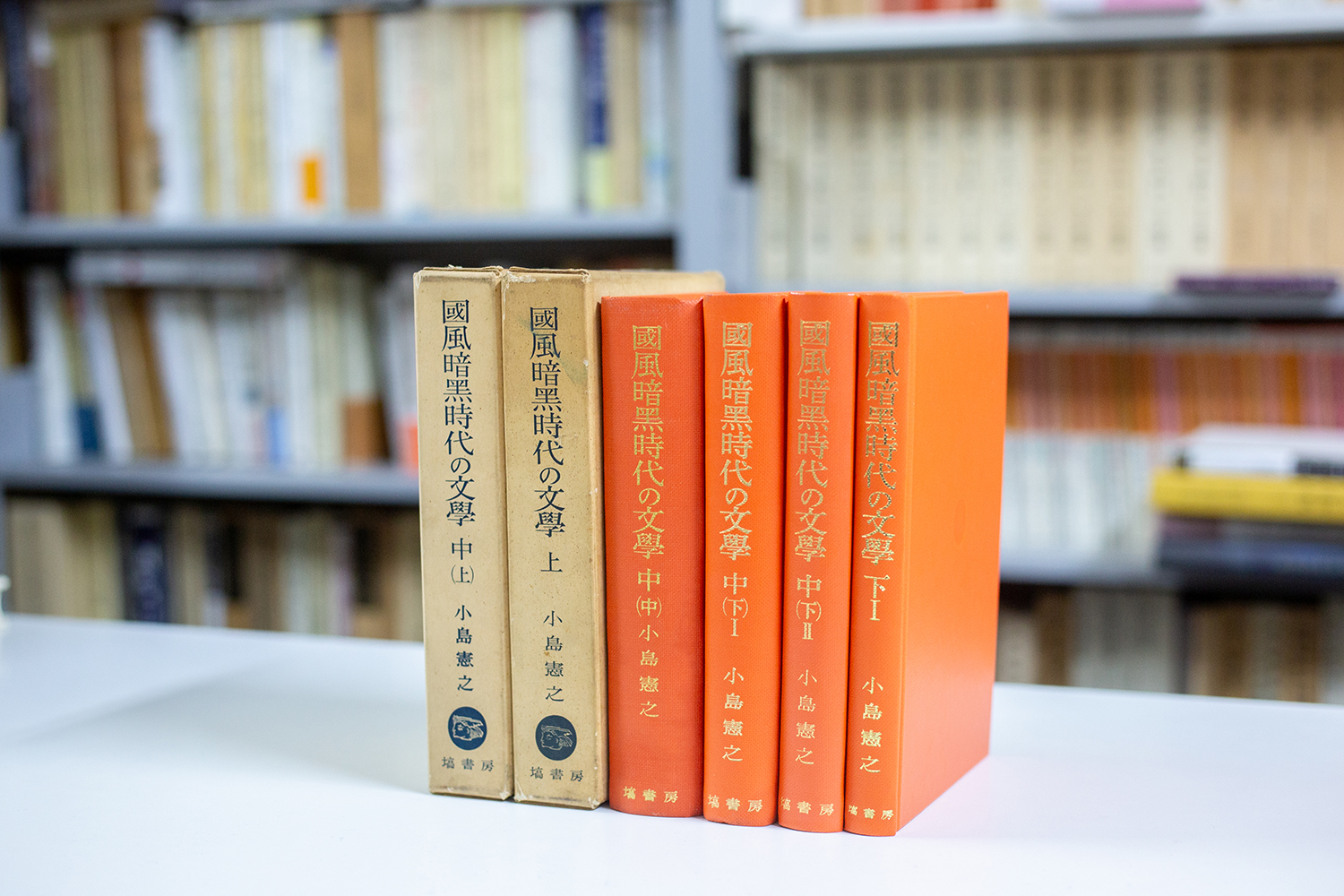

20歳の頃に購入した、滝川教授の研究方法の原点

共感しすぎない。書かれていることだけ、まっすぐに見つめる。

和歌や漢詩文を読み解く過程で、当時の国家における文学の意義や人々のリアルな息づかいが見えてくることが、この研究の面白さ。例えば、古今和歌集は初の勅撰和歌集で、現代では「非常に格式が高いもの」というイメージがあります。これを「本当かな?」と疑うところから私の研究は始まります。実は古今和歌集には、編纂当時に生きていた位の高い公家の歌がほとんどありません。これは当時の公的な表現手法だった漢文に対し、和歌がごくごくプライベートな、現代で言えば「SNSのつぶやき」のような文章だったため。こういった周辺事実を固めていくと、「勅撰和歌集とはいえ、私的な文書を掲載したくないと考えた公家が多かったのではないか」、つまり「古今和歌集は当時、現代で評価されているほど格式高い文学ではなかったのではないか」といった、これまでにない考察が浮かび上がります。

このように、色眼鏡を取り去ってそこに書かれている事実のみを見つめ、考察することが私の研究において最も重要な姿勢です。人は文学の中に、どうしても自分との共通点を探してしまいます。しかし、共感は自分の経験が土台になるもの。千年前の作者と現代の私たちとでは、価値観などの思考の型、文章表現のルール、身分制度を始めとする社会背景など、全てが大きく異なります。それを踏まえると、単純に共感できることの方が少ないはず。そんなことを心に留め、作者に共感しそうになる気持ちをぐっと抑えながら、「書かれていること」に集中して研究を行うようにしています。

また、周辺事実から浮かび上がる名もなき存在も。菅原道真が先輩官僚に宛てた私的な漢詩文が遺されています。その先輩はどうやら、地方での役目ばかりを任され、なかなか都に戻れなかった様子。同期は皆地方回りを終えて都で出世しているのに、どうして私だけ。というような愚痴を道真に宛てて書いていたようです。彼の漢詩文そのものは残っていませんが、道真の返信や周辺資料を徹底的に読み解くことでその存在がありありと浮かび上がる。歴史の教科書に登場することはないけれど、確かにその時代を生きた人々の影や輪郭が見えてくる。資料を読み解いていく過程で、そんな発見をするのも研究の醍醐味のひとつです。

新たな考察を提示することが、社会の多様性を広げる。

近年はさらに裾野を広げ、日本古代史や美術史、建築史の先生方とタッグを組んで「国風文化」の多角的な研究にも取り組んでいます。文学的に読むか、歴史的に紐解くか、建築の観点から眺めるか。同一の記録でも、専門や視点の違いで見解が大きく異なるため、新しい考察をたくさん生み出すことができています。古典文学研究は、ひとりでコツコツと資料を探るスタイルが主流なので、他分野とつながる研究会の活動は、私にとっても新鮮な体験。ひとつの文章から、自分ひとりでは見えなかった壮大な景色を描いていけることに、大きな価値を感じています。

文学研究を社会にどう生かすか、という問いは非常に難しいテーマです。ただ最近思うのは、漢詩文のように注目が集まっていなかった文学に光を当てて考察を行ったり、「国風文化」を新たな視点で眺めたり、といった研究活動そのものに意味があるのではないか、ということ。示された考え方や視点を解釈するのは、社会次第、受け手次第です。「こういう考え方、こういった読み取り方もできるのではないか」。これまでにない視座を社会に提示することは、文学や歴史の捉え方に新たな道筋を開くきっかけになるはず。そうやって社会や人の中にある多様性を、一歩ずつ広げていければと考えています。

- 2050未来考究 -

「そういうこともある」に、寛容な社会をめざして。

数百年前の文学を読み解きながら思うのは、社会の当たり前は時間と共に大きく変わる、ということです。例えば、男女格差などをはじめとしたジェンダーの問題。現代においても大きな社会課題ではありますが、文学に垣間見える平安時代の女性の大変さと比べると、少しずつ、社会の状況は良くなってきている、という見方もできるのです。こういった、長い目で見たときの変化に、私はある種の希望を抱きたいと思います。「こんな生き方・考え方もありだね」と言える人、言える範囲が拡大していくこと。人々が多様性に対してより柔軟に、寛容に生きていける社会の実現を、期待しています。

滝川教授にとって研究とは?

研究は「自分のために行うもの」だと思っています。人のため、と言えば聞こえはいいですが、相手に合わせてばかりだと成果が中途半端になる可能性も。古典文学の研究は、「わからないこと」だらけ。わかりやすい理屈や解釈に飛びつきたい気持ちを抑えながら、膨大な資料に当たってじっくりと研究を進めていく。知りたいのにわからないという強烈なジレンマに耐えられるのは、自分が知りたくて、自分のために研究を行っているからこそ。自分の枠を広げるため突き詰めた結果として、成果が社会の役に立つこともある。そんなふうに捉えています。 また、名前も残らない昔の人々の生活を追っていると、みんな一生懸命生きていて、その人の人生があったんだという事実を痛感します。自分の周りの人をより大切に、より愛おしく感じるようになりました。これも、私の研究ならではの醍醐味かもしれません。

● 滝川幸司 (たきがわ こうじ)

1998年3月大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。奈良大学教授、京都女子大学教授などを経て2019年から現職。

(2024年2月取材)