「理解できなさ」を見つめる。スワヒリ語文学に学ぶ世界の多様性

スワヒリ語文学/大学院人文学研究科 特任助教(常勤) 小野田 風子

日本でほぼ唯一の研究者として、スワヒリ語文学を読み解く。

2021年、タンザニア出身で英国在住の作家・アブドゥルラザク・グルナがノーベル文学賞を受賞したことなどをきっかけに、徐々に世界からも注目されつつある「アフリカ文学」。私はその中でも、東アフリカの地域共通語であり、タンザニアの国語であるスワヒリ語の小説・詩・ポピュラー音楽の歌詞などを研究対象としています。アフリカ諸国は、地理的にも文化的にも日本との距離感が大きい対象。一般の人にとっては、スワヒリ語はなじみの薄い言語でしょう。一方で、この「遠さ」が、私がスワヒリ語を研究対象としたきっかけ。せっかく学ぶなら遠い世界のことを、と思って大学でスワヒリ語を専攻し、研究員としての道を歩み始めました。

私がアフリカ文学全般ではなく、スワヒリ語で書かれたスワヒリ語文学という、よりニッチなフィールドで研究を行っているのは、世界的に見てもこの分野で活躍する研究者がわずかしかいないため。特に日本においてスワヒリ語文学を専門としている現役の研究者は、私以外にはほぼいません。ノーベル文学賞受賞などをきっかけに、アフリカ文学そのものは盛り上がりを見せています。しかし実は、文学賞を受賞したのはアフリカ出身の作家が英語で執筆した作品。近年主に注目を集めているのは、こういった欧米世界に向けて発信された文学です。

自分が取り組まなければ、スワヒリ語文学を日本語で研究する人がいなくなってしまう。西欧の言語ではなく、アフリカの現地語で書かれたアフリカ文学という未知の世界を日本に紹介し、その理解できなさも含めて、この世界の多様性を提示したい、という使命感が私を研究に向かわせています。

「民衆の知識の貯蔵庫」という、スワヒリ語文学独特の制約。

日本や欧米では、作家などの芸術家はある種の「破壊者」とみなされることがあると思います。固定観念を打ち砕き、新たな視点を開拓するような作品こそ評価に値する、という感覚が根付いています。しかし、スワヒリ語文学はそうではありません。スワヒリ語圏で求められるのは、「民衆の知識の貯蔵庫」たる作品。社会の規範や指針となる内容が、美しい表現で紡がれていることが作品の評価基準となっています。

言語は内容を伝えるための「透明な媒体」にすぎないという考え方があります。文学とは人間の普遍的な営みを扱うものなので、どんな言語で書かれていても大差ないという考え方です。しかしスワヒリ語文学は、日常的に民衆が用いる言語で書かれた文学。英語などで書かれたものと違い、民衆との距離が近い文学です。その時々の政治情勢や、作家が属するコミュニティの価値観からの干渉に、常にさらされています。それゆえに私は、文学は、使用言語によって内容を規定されると考え、スワヒリ語で書かれた文学にこだわって研究を展開しているのです。

実は私自身、以前は作品に書かれていることにのみ注目し、探究する研究スタイルを取っていました。その考え方を変えてくれたのは、言語学者の方々とのつながり。先ほども述べた通り、スワヒリ語文学の研究者は世界的に見てもわずかです。しかし、スワヒリ語をはじめとしたアフリカ言語研究の分野においては、日本にもさまざまな研究者の方がいて、研究領域の近さから度々交流をもっています。そんな言語学者のひとりからもらったのが、「社会とつながりが深いスワヒリ語文学を、作品の背景にある文化や作家の人生、政治の動きを無視して紐解いても、それは貧しい読み方にしかならないのではないか」という言葉。この言葉に私は深い納得感を覚え、周囲にある文化や、作家の人生も踏まえて作品を眺めるようになりました。分野は違えど、同じように言葉に向き合う研究者からのアドバイスが、背景となる社会もろとも作品を捉えようとするという、今の私の研究スタイルの礎になっていると感じています。

「知りたい」と思った人が、行き着ける選択肢として、研究成果を残していく。

最近はアフリカ文学などのトピックに関して、エッセイや評論を頼まれることなども増えてきました。私にとってそれは、多くの方に向けてスワヒリ語文学のことを伝えるチャンス。精一杯魅力的なものとして表現、紹介していますが、実はスワヒリ語文学そのものは、宗教的・保守的な価値観が強かったり、内容よりレトリックを重視していたりといった理由で、ストレートに楽しめるものではない場合が多いです。研究者の私でも、作品に深く共感を覚えたり感動したり、といったことは残念ながらあまりありません。

それでも、共感することだけが文学を読む楽しみではありません。自分に馴染みのものがまったくない世界をのぞき見ることもまた、外国文学を読む楽しみの一つでしょう。その体験は、自分自身や自文化を相対化する視点を与えてくれるものでもあります。さらに、アフリカ諸国は奴隷貿易から植民地時代、そして現代に至るまで、欧米諸国からの搾取に苦しみ続けている地域。アフリカを搾取し続ける世界システムの中で、アフリカ側にいない自分が、アフリカの人々の表現を簡単にわかった気になってはいけない。その上で、スワヒリ語の表現に、理解できなさも含めて真摯に向き合い、そのありのままを紹介したい。そう、常々思っています。スワヒリ語やアフリカ諸国の価値観に興味を抱いた人が行き着ける、参照できるものとして、研究成果を発表することに意義があると考えています。

現時点で、世界のスワヒリ語話者は1億人以上。少子高齢化とともに人口が減少していく先進国と違い、アフリカは今後も人口が上昇していく地域です。世界のパワーバランスは確実に変化していき、それに伴ってスワヒリ語の重要性も変わっていくはず。世界が変化していく中で、スワヒリ語文学を通して世界の多様性を社会に提示していくことは意義があると考えています。

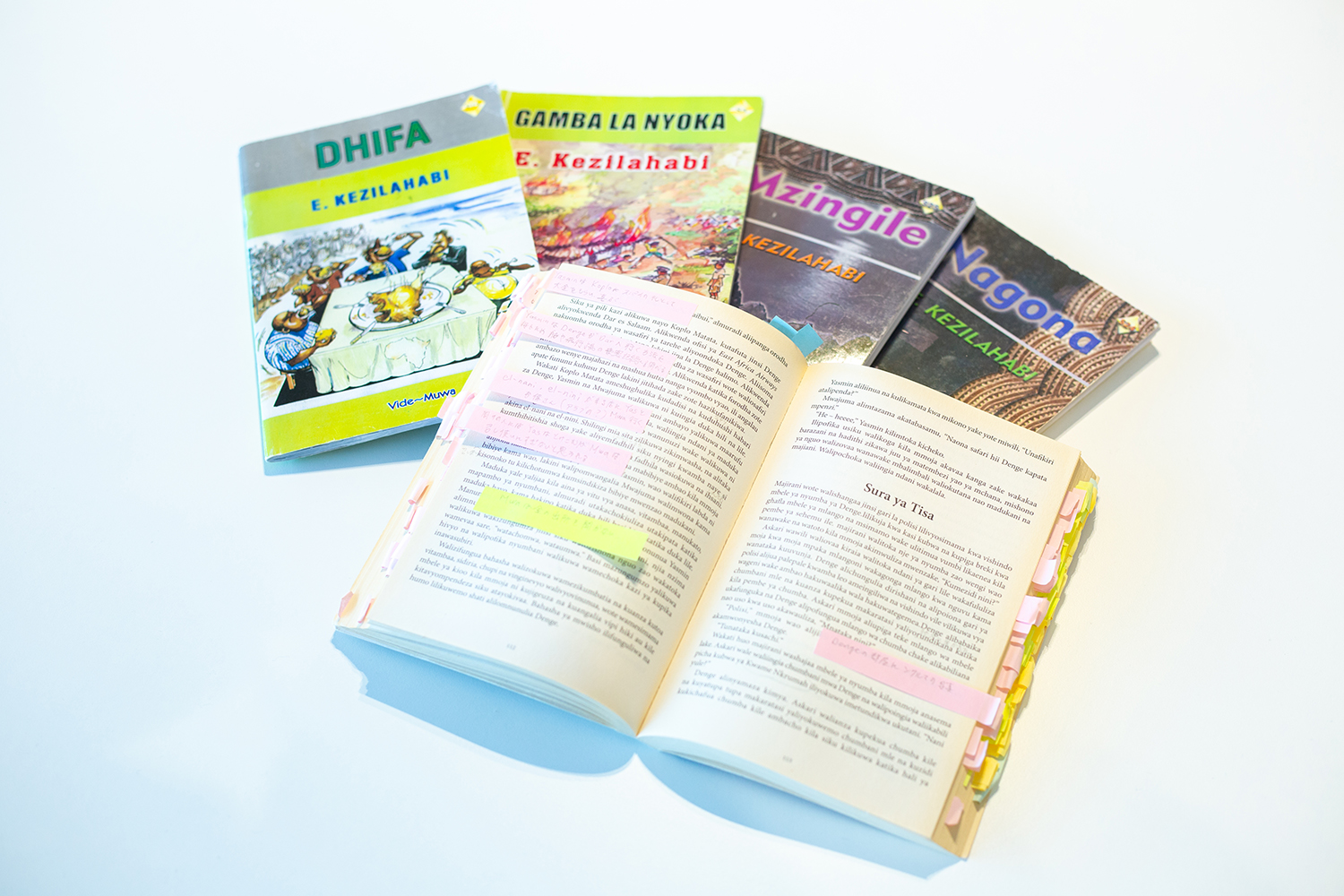

『Vuta N’kuvute』など、研究対象となるスワヒリ語文学作品

- 2050未来考究 -

アフリカ諸国の台頭によって、スワヒリ語の立ち位置が変化。

「アフロフューチャリズム」という言葉があります。これはアフリカ諸国が先進国に取って代わり、世界を牽引する未来を描く考え方です。飛躍的な経済発展を遂げつつあるアフリカ諸国と交流するために、アフリカ諸語が英語のような立ち位置を得た未来。義務教育でスワヒリ語を学ぶ未来。そんな日々が訪れる可能性は、大いにあると思っています。実はローマ字読みができるスワヒリ語は、日本人にとって学びやすい言語。「フジャンボ、スィジャンボ(こんにちは)」「ポレポレ(ゆっくりゆっくり)」といった、日本人にとってはかわいらしく、親しみを感じられるスワヒリ語が、もっと身近になる。そんな未来がやってくるかもしれません。

先生にとって研究とは?

私にとって興味の赴くままに穴を掘るような作業です。誰も掘り起こしていない場所を進むうちに新たな発見と出会い、穴を枝分かれさせてフィールドを広げていく。「おもしろい」と思う限り拡張し続けていく、終わりのないライフワークです。

●小野田 風子(おのだ ふうこ)

2014年大阪大学外国語学部スワヒリ語専攻卒業後、16年同大学院言語文化研究科言語社会専攻修士、19年同博士課程を修了。日本学術振興会特別研究員PD を経て、22年から大阪大学大学院人文学研究科特任助教(常勤)。23年に「第20回 日本学術振興会賞」受賞。

(2024年2月取材)