\実現!理想的なアミノ酸のクリーンな変換手法/ ホウ素触媒を巧みに設計。水素を用いて多様なアミノ酸・ペプチドをアルキル化

研究成果のポイント

概要

大阪大学大学院工学研究科附属フューチャーイノベーションセンターの星本陽一准教授らの研究グループ (大学院生の久田 悠靖さん(博士後期課程2年)、同研究科応用化学専攻の生越 專介教授) と大阪大学産業科学研究所の鷲尾 隆教授(当時・現:関西大学商学部教授)、滝澤 忍准教授らは、ホウ素を含む分子触媒 (ホウ素触媒) と水素ガス (H2) を用いて、多様なアミノ酸やペプチドを高効率的に変換する手法を開発しました。開発された反応の副生成物は水 (H2O) のみであり、環境に与える負荷が極めて小さいという特徴をもっています。

毒性の高い貴金属触媒を必要としない、クリーンな変換手法を実現するため、研究グループは多種多様なホウ素触媒の集合体(ライブラリー)を構築しました。これをコンピュータへ学習させることで、適切なホウ素触媒を効率よく探索できるようになり、クリーンなアミノ酸・ペプチドの変換手法が実現されました。

アミノ酸は食品や医薬・農薬などに含まれ、私たちの日々の生活に密接に関連する重要な化合物であり、アミノ酸が連結したペプチドも、特に創薬分野への応用が期待されています。ゆえに、アミノ酸・ペプチドへと変換する新たな手法の開発は重要です。

今回の研究成果は、『理想的なアミノ酸の変換手法』として、その開発が長年待ち望まれていた反応を達成したものであり、シュプリンガーネイチャー社「Nature Communications」に5月7日(火)19時(日本時間)に公開されました。

研究の背景および詳細

アミノ酸は食品や医薬、農薬などに含まれており、私たちの日々の生活に密接に関連する重要な化合物です。また最近では、アミノ酸が連結したペプチドも、特に創薬分野への応用が期待されています。ゆえに、アミノ酸・ペプチドを高度機能化した、新たなアミノ酸・ペプチドへと変換する手法の開発は重要です。例えば、ペプチドに含まれる窒素原子のアルキル化反応は、ペプチドの代謝安定性を改善し、生物活性を改善することが知られています。しかし、カルボキシル基 (COOH) やヒドロキシル基 (OH)、チオール基 (SH)など複数の極性官能基が混在するアミノ酸やペプチドを、毒性の高い副生成物を出さずに、短行程でアルキル化することは難度の高い挑戦的な課題でした (図2)。

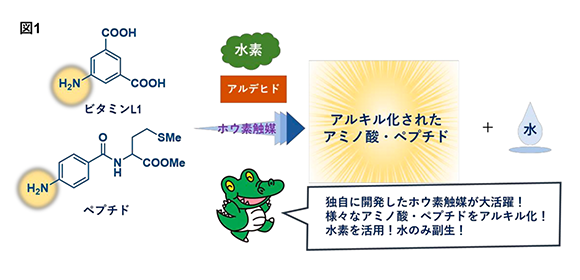

今回、研究グループは、独自のホウ素触媒を巧みに設計することで、多様なアミノ酸やペプチドをアルキル化する革新的手法を開発しました。当該手法は、入手容易なアルデヒドとH2を組み合わせてアミノ酸をアルキル化するため、毒性がゼロに近いH2Oのみを副生成物として生じます。また生体に対する毒性が懸念されるような金属や溶媒を含まない点も注目に値します (図1)。

本成果を達成する鍵となったのが、機械学習を活用したホウ素触媒の迅速な最適化プロセスです。ホウ素触媒の合成は決して簡単ではなく、未知のホウ素触媒の合成検討には、数週間から数ヶ月を要することもあります。ゆえに、ホウ素触媒の候補化合物を効率的にみつけ、最適化プロセスを加速させる工夫が求められていました。今回、星本准教授らは、世界最大規模のホウ素触媒ライブラリーをコンピュータを駆使して構築し、ライブラリーから得られる情報を機械学習で利用することで、ホウ素触媒探索プロセスを効率化させることに成功しました(図3)。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究の社会的な意義は、医薬品、農薬などの部分骨格となりうるアルキル化されたアミノ酸やペプチドを効率的に合成するための、ホウ素触媒と水素を用いた環境調和性の高い手法を開発した点にあります。本研究成果により、例えばアミノ酸を中間体とする抗生物質、血圧降圧剤、抗ウイルス剤などの医薬品が低環境負荷、低コスト、かつ簡便に合成可能となるなどの効果が考えられ、今後の創薬シード化合物ライブラリの拡大などに繋がると期待できます。

図. イメージアート

「太古の狐が九つの尾を活用し、ちりばめられた妖光の中から光り輝く宝玉を探しだす」様子を描いて、ホウ素(元素記号B)触媒ライブラリーから、機械学習を活用し、最適なホウ素触媒を探し出す様を表現しています。

特記事項

本研究成果は、2024年5月7日(火)19時(日本時間)にSpringer Nature社が刊行するオープンアクセスジャーナル 「Nature Communications」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“In-Silico-Assisted Derivatization of Triarylboranes for the Catalytic Reductive Functionalization of Aniline-Deived Amino Acids and Peptides with H2”

著者名:Yusei Hisata, Takashi Washio, Shinobu Takizawa, Sensuke Ogoshi, Yoichi Hoshimoto*

DOI: 10.1038/s41467-024-47984-0

本研究は、学術変革領域研究(A)「デジタル化による高度精密有機合成の新展開」(研究代表者:星本陽一, 22H05363;滝澤忍, 21H05217)および環境省・(独)環境再生保全機構 環境研究総合推進費(研究代表者:星本陽一, JPMEERF20211R01)による支援を受けて行われました。

SDGsの目標

用語説明

- アミノ酸

分子内にアミノ基 (-NH2) とカルボキシル基 (-COOH) の両方の官能基をもつ有機化合物の総称。

- ペプチド

アミノ酸が複数連結した状態

- アルキル化

有機化学における分子変換手法の一つであり、アルキル (脂肪族炭化水素) 基を導入すること。

- 機械学習

与えられたデータから機械(コンピュータ)がデータの背景にあるルールやパターンを学習し、未知のデータを予測・判断するための手法

- 官能基

有機化合物に含まれる特定の構造を持つ原子団。その化合物の特徴的な物性・反応性の原因となることが多い。