良質な抗体を産生するB細胞が選別される仕組みを解明

抗原刺激による胚中心B細胞のカルシウム上昇が重要

研究成果のポイント

概要

私たちの体をウイルスなどの外敵(抗原)から守るために作られる抗体はB細胞によって作られます。B細胞はリンパ組織の中に作られる胚中心と呼ばれる場所で、抗体の性能を高め、生体防御の役割を果たします。胚中心では、より良質な抗体を作ることができる胚中心B細胞が優先的に選択されて抗体産生細胞へと分化していきますが、その仕組みは長らく未解明でした。

九州大学生体防御医学研究所の馬場義裕教授、同大学大学院医学系学府の矢田裕太郎大学院生、大阪大学免疫学フロンティア研究センターの黒崎知博特任教授(常勤)、松本真典助教(研究当時)らの共同研究グループは、より良質な胚中心B細胞が選択される際に、B細胞受容体のシグナル伝達による細胞の生存を助ける仕組みが存在することを発見しました。

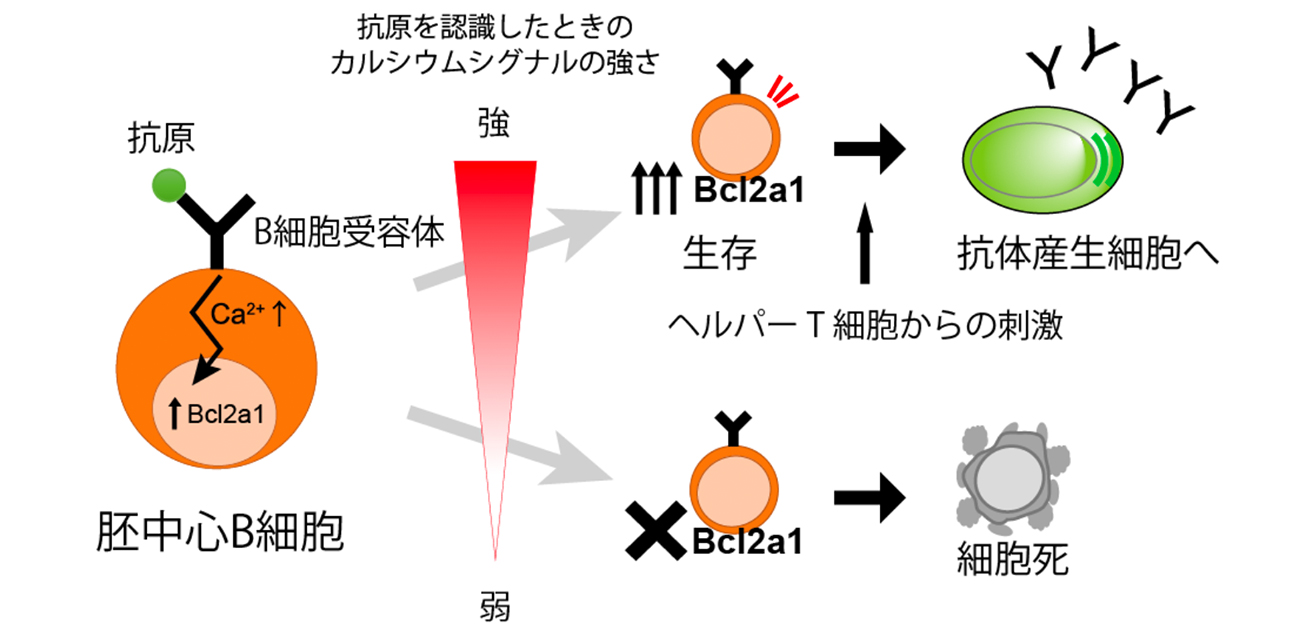

研究グループはB細胞受容体のカルシウム刺激伝達が減弱するB細胞特異的STIM欠損マウスを用いて、B細胞受容体からのカルシウムシグナルが胚中心における良質なB細胞の選択に必要であることを証明しました。さらに、細胞の生存を助けるBcl2a1という遺伝子の発現が、B細胞受容体の刺激によって増加することが、この選択を支える分子メカニズムであることを明らかにしました。

従来、胚中心B細胞の選択にはB細胞受容体シグナルは重要視されてきませんでしたが、今回の発見は、胚中心B細胞の選択の新たな機序を明らかにしただけでなく、感染症に対してより効果的なワクチンの開発につながることが期待されます。

本研究成果は米国の科学誌「Journal of Experimental Medicine」に2023年10月30日(月)(日本時間)に掲載されました。

図. 胚中心B細胞が選択される仕組み

B細胞受容体からの刺激により良質な細胞が生き残りやすくなる

研究の背景と経緯

私たちの体内では、感染やワクチン接種によって体外から侵入した抗原を認識したB細胞は胚中心とよばれる場所で増殖し、最終的に抗体産生細胞へと分化します。この過程では、抗原をより効果的にとらえることのできる親和性の高いB細胞受容体を持つ胚中心B細胞が積極的に選択されます。この良質な胚中心B細胞が選択される際には、ヘルパーT細胞からの刺激が重要であることが分かっていましたが、その他の仕組みについては十分に解明されていませんでした。この仕組みの解明は、新型コロナウイルスをはじめとする様々な感染症に対して効果的なワクチン開発を進めていく助けになります。私たちはT細胞からの刺激だけでなく、B細胞が抗原を受け取った際に生じるB細胞受容体への刺激もまたB細胞の選択に重要であると考えて、研究を行いました。

研究の内容と成果

研究グループはこれまでB細胞が抗原を介してB細胞受容体から刺激を受けると、細胞内のカルシウム濃度が増加することが明らかにしてきました。カルシウムの濃度を調節するタンパク質であるSTIMタンパク質を欠損させたマウスB細胞ではB細胞受容体からの刺激で生じるカルシウムシグナルが減弱します。研究グループは、このカルシウムシグナルが減弱しているB細胞が、免疫応答の過程で減少しており、さらに抗原への親和性が低下していることを発見しました(図1)。

図1. 免疫応答におけるSTIM欠失細胞の減少と親和性の低下

同数のコントロールB細胞とSTIM欠失B細胞で構成された骨髄キメラマウスにNP-CGGとよばれる抗原を投与して免疫した。免疫後14日目から抗原特異的なSTIM欠失B細胞の割合が減少し(左)、免疫後28日目には高親和性B細胞(W33L変異を有する)の割合もSTIM欠失細胞で低くなった(右)。(★:有意差あり)

研究グループは、カルシウムシグナルが減弱したB細胞では、免疫応答の際に細胞死が誘導されやすくなっていることを見出しました(図2)。これはB細胞受容体の刺激が胚中心B細胞の細胞死を防いでいることを示唆します。さらに、B細胞受容体からの刺激で生じるカルシウムシグナルによって、細胞死を防ぐ働きをするBcl2a1という遺伝子の発現が増加することを証明しました(図3)。

図2. 免疫応答時のSTIM欠失細胞の細胞死

同数のコントロールB細胞とSTIM欠失B細胞を移入したマウスにNP抗原を投与して免疫した。活性化カスパーゼ3陽性細胞の割合、TUNEL陽性細胞の割合はいずれも細胞死を反映しており、どちらの結果もSTIM欠失細胞の細胞死が増加していることを示している。(★:有意差あり)

図3. B細胞受容体への抗原刺激によってBcl2a1遺伝子の発現が増加する

試験管内で胚中心様B細胞を誘導し、抗原刺激を加えた。抗原刺激時のBcl2a1発現量(抗原刺激なしに対する相対値)はコントロール細胞に比べてSTIM欠失細胞で減少していた。細胞死を防ぐBcl2a1遺伝子の発現が、抗原によるB細胞受容体への刺激で増加することを示している。(★:有意差あり)

これらの結果は胚中心でB細胞が選択される際にB細胞受容体からの刺激が重要であることを証明しており、これまで明らかにされてきた「ヘルパーT細胞からの刺激による選択」とは異なる仕組みです。身体には良質な抗体を産生するための様々な仕組みが備わっており、これまで知られていなかった「B細胞受容体のカルシウム刺激伝達による生存と選択」という新たな仕組みを発見しました。

今後の展開

2019年に起こった新型コロナウイルスによるパンデミックは私たちの生活に多大な影響を与えるとともに、将来の新型感染症流行に対する備えの重要性を示しました。効果的なワクチン開発の手法について様々な研究がなされていますが、「生体内ではどのような仕組みでより良質な抗体が産生されているのか」を知ることは、ワクチン開発の研究を進めていく上で必要不可欠な知識です。今回の発見により、効果的な免疫応答を引き起こすためには抗原を認識する際に生じるB細胞受容体のカルシウム刺激伝達の重要性が示されました。ワクチンに含まれる(またはワクチンにより誘導される)抗原によってB細胞受容体のカルシウム刺激伝達をより効果的に誘導させることができれば、感染防御に有効なワクチンの開発につながるものと期待されます。

特記事項

【論文情報】

掲載誌:Journal of Experimental Medicine

タイトル:STIM-mediated calcium influx regulates maintenance and selection of germinal center B cells

著者名:Yutaro Yada, Masanori Matsumoto, Takeshi Inoue, Akemi Baba, Ryota Higuchi, Chie Kawai, Masashi Yanagisawa, Daisuke Kitamura, Shouichi Ohga, Tomohiro Kurosaki, Yoshihiro Baba

DOI:10.1084/jem.20222178

本研究の一部は、JSPS科研費(JP18H02626)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)(JP19ek0410044, JP19gm6110004)、公益財団法人アステラス病態代謝研究会および公益財団法人上原記念生命科学財団の助成を受けたものです。

研究者からひとこと

新型コロナウイルスのパンデミック以降、より効果的・効率的なワクチンを開発する必要性が高まっています。今回の発見は良質な抗体を産生するための基本的な身体の仕組みの一つを明らかにしており、今後のワクチン開発の助けになることが期待されます。

用語説明

- 抗原

病原性のウイルスなど、生体に免疫応答を引き起こす物質

- 抗体

体内に入った異物を体外へ排除するために作られる免疫グロブリンというタンパク質の総称。B細胞が成長分化した抗体産生細胞から分泌される。

- B細胞

免疫担当細胞であるリンパ球の一種で、抗体産生細胞へと成長分化し抗体を産生する役割をもつ。1つのB細胞は1種類の抗体しか作れないため、さまざまな感染症に対応するために生体内には多数のB細胞が用意されており、感染症ごとに適切なB細胞が選択され、抗体産生細胞へと成長分化して抗体を産生するようになる。

- B細胞受容体

B細胞が細胞表面に発現するタンパク質で、抗原に結合する役割をもつ。抗原が結合すると細胞の中に刺激が入り、細胞の活性化が起こる。B細胞が抗体産生細胞へと分化成長すると、B細胞受容体が抗体として体内へ分泌されるようになる。

- 親和性

ある抗原に対する抗体またはB細胞受容体の結合力の強さを指す。

- ヘルパーT細胞

免疫担当細胞であるリンパ球の一種。抗原刺激に応答して、B細胞などの他の免疫細胞の働きを調節する司令塔の役割を果たす。

- STIMタンパク質

カルシウムの濃度を調節する細胞内に存在するタンパク質。B細胞内ではB細胞受容体のカルシウム刺激伝達において重要な役割を持ち、STIM欠失B細胞ではB細胞受容体のカルシウム刺激伝達が減弱する。