てんかん発作時の特徴的な脳波を世界で初めて検出

病態解明や診断精度・治療成績の向上など新たな治療への発展に期待

本研究成果のポイント

・てんかんの発作時は安静時に比べて、脳波に特定のカップリング現象が著明に現れることを世界で初めて検出

・発作予知やそれを踏まえたてんかんの病態解明による新たな治療への発展に期待

リリース概要

大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学(脳神経外科学)の貴島晴彦講師らの研究グループは、てんかんの発作時は、安静時に比べて、脳波に特定のカップリング現象が著明に現れることを世界で初めて検出しました。

以前から貴島講師らの研究グループでは、異なった周波数の脳波が相互に関連性をもって活動するカップリングと呼ばれる現象が脳内情報処理の重要な機能を担っていることにいち早く注目し、研究を進めていました。

本研究では、治療目的で記録された難治性側頭葉てんかんの患者の脳波をもとに、発作時と安静時の脳波にどの程度のカップリングが見られるかを計算して比較しました。その結果、てんかんの患者の脳表に直接電極を設置して得られる高精度脳波のカップリングを測定することにより、極めて正確に発作が起きている状態を検出することができるということがわかりました。

カップリング現象は、てんかんの病態とも密接に関連していると考えられ、将来的にはてんかん診断や治療の向上、さらには発作を早期に患者本人へ知らせる手法やそれを踏まえた治療への発展が期待されます。

なお、本研究成果は英国科学誌「Scientific Reports」のオンライン版で2016年5月5日(木)18時〔日本時間〕に公開されました。

研究の背景

てんかんの患者は人口1000人に対して4〜9人とされており、決して珍しい病気ではありません。最近では、てんかんの主要な検査の一つである脳波検査でデジタル記録が可能になった背景から、てんかんの病態解明に向けた様々な研究が盛んに行われるようになりました。

てんかん外科手術では脳の表面や脳の深部へ電極を設置して記録する高精度の脳波を調べることで、てんかんの正確な診断ができます。例えば、発作時の律動波(周波数の低い大きな波)や、最近では高精度の脳波でしか捉えられないγ波(25-150 Hz)以上の高周波や超低周波(0.5 Hz以下)などがてんかん発作の診断に有用です。本研究は低い周波数の位相と高い周波数の振幅の関係に注目することで、これまでになく正確にてんかん発作を捉えられることを示しました。

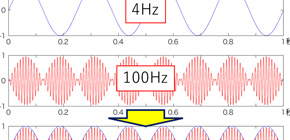

以前から貴島講師らの研究グループでは、異なった周波数の脳波が相互に関連性をもって活動するカップリング (図1) と呼ばれる現象が脳内情報処理の重要な機能を担っていることにいち早く注目し、研究を進めていました。

図1

本研究成果の内容

今回の研究では、治療目的で記録された難治性側頭葉てんかんの患者の脳波をもとに、発作時と安静時の脳波にどの程度のカップリングが見られるかを計算して比較しました (図2) 。その結果、発作時は安静時に比べて著明に強くなったカップリングが確認されました。特に、β波(13—25Hz)の位相と、highγ波(80-150Hz)の振幅での組み合わせでこの傾向が著明に見られました。この発作時の特異的な増強を踏まえて、長時間の脳波から発作を検出する手法を試みると、非常に高い感度・特異度で発作を検出することができました。

図2

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究は世界で初めてカップリングを用いることで、高い精度でてんかん発作を検出することに成功しました。この結果を用いて、例えば、入院中、長時間の脳波の検査中に正確に発作時を検出し、それをスタッフへ知らせるなどの応用ができます。さらには、埋め込み型のデバイスなどにより、日常生活の中で発作をあらかじめ患者本人へ知らせる手法への発展が期待されます。カップリング現象は、てんかんの病態とも密接に関連していると考えられ、将来的にはてんかんの病態解明、てんかん診断や治療の向上などへの応用も期待されます。

特記事項

本研究成果は、2016年5月5日(木)18時〔日本時間〕に英国科学誌「Scientific Reports」のオンライン版で公開されました。

論文タイトル:“Detection of Epileptic Seizures Using Phase–Amplitude Coupling in Intracranial Electroencephalography”

(高精度脳波のPhase–Amplitude Couplingを用いたてんかん発作の検知)

著者: 枝川光太朗、栁澤琢史、貴島晴彦、福間良平、押野悟、クーウイミン、小林真紀、田中将貴、吉峰俊樹

また、本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の研究開発領域「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」(疾患研究チーム「脳血管障害とパーキンソン病における脳神経回路障害とその機能回復に関わるトランスレータブル脳・行動指標の開発」代表機関業務主任 高橋良輔 京都大学大学院医学研究科教授、「パーキンソン病モデルにおける障害脳神経回路の同定及び機能的ネットワーク障害の神経生理学的バイオマーカーの開発」分担機関業務主任 吉峰俊樹 大阪大学国際医工情報センター特任教授)ならびに「脳科学研究戦略推進プログラム」(「皮質脳波を用いたブレイン・マシン・インターフェースによる脳機能再建」研究代表者 吉峰俊樹 大阪大学国際医工情報センター特任教授)の一環で行われました。

参考URL

大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学(脳神経外科学)HP

http://www.nsurg.med.osaka-u.ac.jp/school/index.html