極低温を用いずNMR信号強度を飛躍的に増大させる手法開発

不可能だった生体物質のNMR分光やMRIの高感度化への応用に期待

リリース概要

大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻電子光科学領域の北川勝浩教授の研究グループは、さまざまな物質が添加可能な「ガラス相 」に添加された有機化合物のNMR(核磁気共鳴) 信号を、従来法の理論限界を大幅に超えて増大することに世界で初めて成功しました。

これは、光とマイクロ波を照射することによって温度に依存せずに核スピン(原子核のもつ磁石)の向きを揃える「光励起三重項状態の電子スピンを用いた動的核偏極法」を用いた結果です。本研究成果によって、従来の信号強度増大法で用いられていた極低温環境が必要なくなり、今後は低コストでNMR分光法やMRI(磁気共鳴イメージング) の高感度化がすすむのみならず、これまで不可能であった低温で劣化する材料や生体物質の極微量分析への応用など化学・医療分野への貢献が期待されます。

本成果は、平成25年11月18日(現地時間)に独国科学雑誌「Angewandte Chemie International Edition」オンライン版で公開されました。

研究の背景

核スピン(原子核のもつ磁石)から発せられる電磁波信号を解析することで、サンプル内部の原子レベルの構造情報を知ることができます。これは、化学分析の分野ではNMR(核磁気共鳴) 分光法として、医療の分野ではMRI(磁気共鳴イメージング) として広く利用されています。核スピンの磁気エネルギーは非常に小さいため熱擾乱に負けて向きがほとんどバラバラになっており、発生する電磁波は打ち消しあって、非常に弱くなってしまいます。

マイクロ波を照射することによって、極低温で比較的向きが揃いやすい電子スピン(電子のもつ磁石)と同程度に核スピンの向きを揃えられる動的核偏極 と呼ばれる方法が注目を集めており、世界中で研究がすすめられています。動的核偏極によって、不対電子を持つ分子を少量添加したガラス相 に添加された有機化合物のNMR分光信号の強度を飛躍的に向上させることができます。核スピンの向きが揃った物質を溶かして体内に注射し、その物質の代謝をMRIで調べることでがんを診断するという応用も考えられています。

しかし、従来法では-270℃以下の極低温下で電子スピンの向きを揃えてから動的核偏極をおこなうので、低温で劣化する材料や生体物質などには使えませんでした( 図1 )。また、極低温にする装置やその運転に多額の費用がかかります。

本研究の成果

今回、大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻電子光科学領域の博士後期課程3回生(当時:現在は理化学研究所研究員)の立石健一郎、同領域の根来誠助教、香川晃徳助教、北川勝浩教授らの研究グループは、従来法より高温で核スピンを揃えることができる「光励起三重項状態の電子スピンを用いた動的核偏極法」によって、ガラス相に添加された有機化合物のNMR分光信号の強度を飛躍的に向上させることに成功しました。

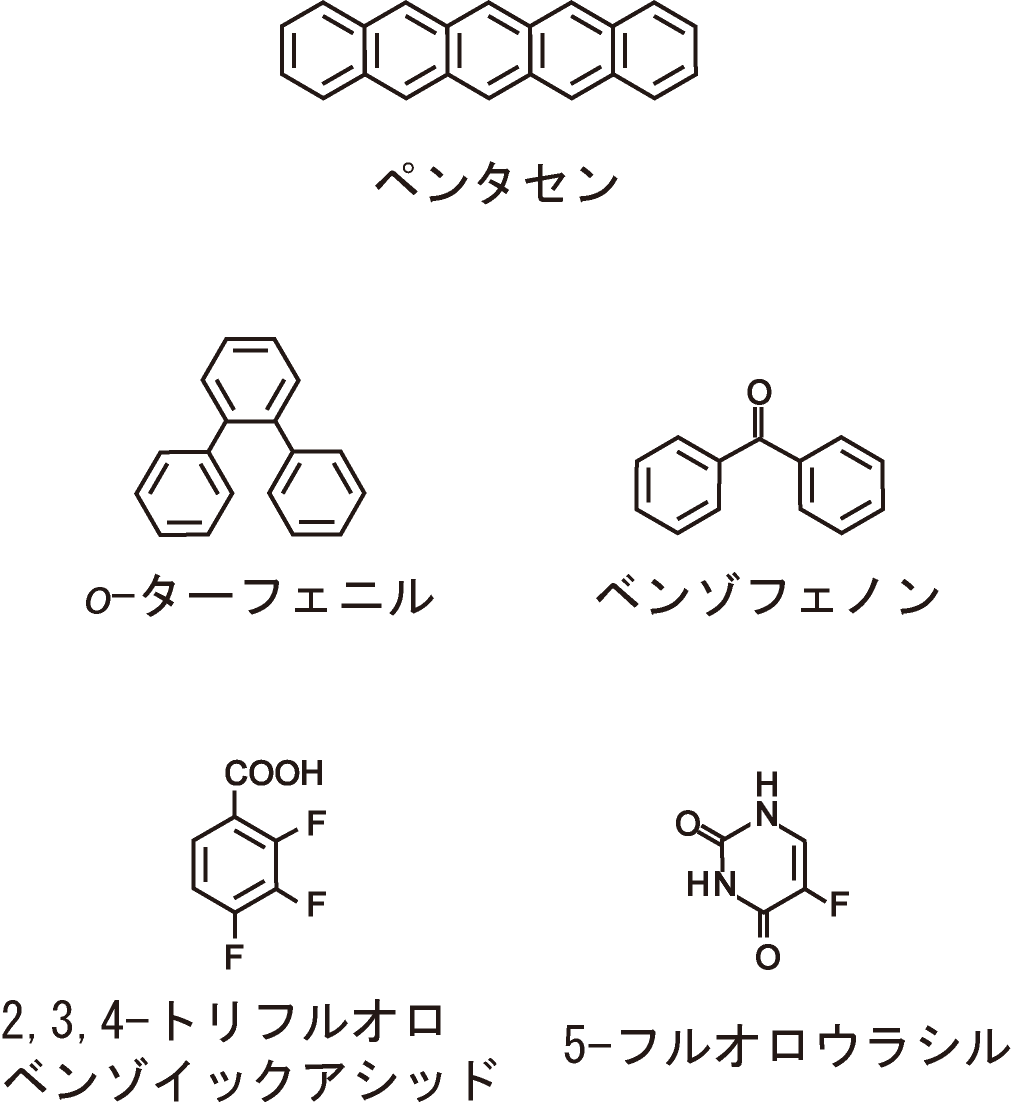

ペンタセン( 図2 )などの有機化合物では、光を照射したときにできる励起三重項状態 において電子スピンの向きが揃うという性質があります。このような物質をサンプルに少量添加して光照射後に動的核偏極をおこなえば、温度に依存せずに核スピンの向きを揃えることができます( 図1 )。今回世界で初めて、さまざまな物質を溶かし込むことができるガラス相で水素核スピンの向きを揃えることに成功しました。そして、-150℃において、光を使わない場合の理論限界である660倍を超える4300倍の信号強度増大を達成しました。

今後の展望と本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

今回ガラス相に使用した物質はo-ターフェニルとベンゾフェノンで、高感度化された添加物質は2,3,4-トリフルオロベンゾイックアシッドと5-フルオロウラシルでした( 図2 )。今後、さまざまな物質でこの方法が可能であることが示されれば、NMR分光法の高感度化がすすむのみならず、がん診断に用いられる物質のMRI信号の強度増大などの応用が期待されます。この方法を用いれば、原理的には室温でもさらなる高感度化が可能となるので、今後は室温での検証をおこなっていきます。

サンプルを極低温まで冷やすことなく信号強度を飛躍的に向上できる方法が実用化すれば、従来の方法では不可能であった低温で劣化する材料や生体物質などの極微量分析が可能になります。また、本方法は極低温装置の必要がないため、作製費・維持費を大きく抑えることができると考えられます。

特記事項

本成果は、平成25年11月18日(現地時間)に独国科学雑誌「Angewandte Chemie International Edition」オンライン版で公開されました。なお本研究は、科学研究費新学術領域「量子サイバネティクス」、最先端研究開発支援プログラム「量子情報処理プロジェクト」の支援のもと、おこなわれました。

参考図

図1 本研究の概念図

図2 本研究で使用した分子

参考URL

大阪大学大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 電子光科学領域 量子情報デバイス研究室

http://www.qc.ee.es.osaka-u.ac.jp/~qc/index_j.html

用語説明

- ガラス相

ガラス相とは、結晶状態とは異なり、分子が無秩序に散らばったまま固体化された状態です。例えば、水とエタノールの混合溶液も-100℃に急冷するとガラス化します。ガラス状態は結晶状態とは異なり隙間の多い状態で、結晶状に固化した場合には析出されてしまうような分子も、ガラスには散らばったまま取り込むことが可能です。

- NMR(核磁気共鳴)

核スピンに磁場をかけるとその磁場のまわりをコマのように歳差運動(首ふり運動)をおこないます。その歳差運動の周波数の電磁波(例えば、0.4テスラの磁場中の水素核スピンなら17 MHzの電磁波)を与えると、それに共鳴して首ふり運動の角度が変化し、電磁波を吸収、放出します。このような現象を核磁気共鳴(NMR)現象と呼びます。原子核の種類や分子構造の違いによって周波数が異なるので、この電磁波を解析することによって分子構造情報を調べることができます。これはNMR分光法と呼ばれ、化学分析に必要不可欠な方法となっています。

- 励起三重項状態

ペンタセンなどの分子では光を照射すると、電子の軌道が励起された状態になり、その後一部の電子スピンの状態が三種類ある励起三重項状態に変化します。この三状態の占有数分布は温度に依存せずに非常に偏ったものとなります。この励起三重項状態から基底状態へと遷移する前に動的核偏極をすることによって温度に依存せず核スピンの向きを揃えることができます。

- 動的核偏極

通常の分子中ではスピンの向きが反対の二つの電子が対になり、電子スピンによる電磁波の吸収、放出は打ち消されます。しかし、フリーラジカルと呼ばれる分子では不対電子が安定して存在しています。このようなフリーラジカルを少量添加したサンプルに電子スピンが共鳴する電磁波(例えば0.4テスラの磁場中では12 GHzのマイクロ波)を照射すると、電子スピンの首ふり運動の角度が変化します。この変化速度に、核スピンが共鳴する周波数が含まれるとき、電子スピンと核スピンの向きが交換されます。これによって核スピンの向きを揃えることを動的核偏極と呼びます。スピンの向きの揃い具合を示す偏極率と呼ばれる値が、熱平衡状態では電子スピンの方が、水素核スピン(原子核のなかでもっとも偏極しやすい)の660倍あります。放出される電磁波の強さはこの偏極率に比例するので、動的核偏極では原理的には660倍の信号強度増大が可能となります。温度が低いほど熱平衡状態の電子スピンの偏極率は大きくなるので、従来の動的核偏極はより高感度を求めて極低温下でおこなわれています。

- MRI(磁気共鳴イメージング)

歳差運動の角速度、共鳴する電磁波の周波数は静磁場の強さに比例します。そのため、磁場に勾配を与えておくと、同じ分子でも場所によって共鳴する電磁波の周波数が変わることになります。MRIは、勾配磁場を用いて人体内部に含まれる水分子の量の分布を、共鳴する電磁波を解析することで画像化する方法で、けがや病気の診断や脳機能の研究などに欠かせない分析法となっています。