狂犬病ウイルスが標的とする、四量体pY-STAT1の構造を初めて解明

STATファミリーに関する新知見の提供及び、狂犬病に対するワクチン開発の貢献に期待

研究成果のポイント

概要

北海道大学大学院先端生命科学研究院の尾瀬農之教授、同大学大学院生命科学院博士後期課程の杉山 葵氏(研究当時博士後期課程三年)及び南 未来氏、同大学大学院薬学研究院の喜多俊介准教授、前仲勝実教授、京都大学医生物学研究所の杉田征彦准教授、大阪大学蛋白質研究所の廣瀬未果特任研究員(常勤)らの研究グループは、転写因子STAT1の機能体である、四量体pY-STAT1のクライオ電子顕微鏡構造を世界で初めて解明し、STATが多量体で機能し、DNAを認識する分子機構を初めて提唱しました。

シグナル伝達及び転写活性化因子(STAT)は、Janus kinase(JAK)- STATシグナル伝達経路におけるシグナル伝達の中心的な役割を果たします。STATが細胞内で活性化される際、リン酸化チロシンとSrc ホモロジー2(SH2)ドメイン間の相互作用により二量体(pY-STAT)を形成した後に核へと移行し、核内で抗ウイルスタンパク質をコードする遺伝子の発現を誘導するため、特定のウイルスタンパク質による免疫回避の標的となります。これまでpY-STAT1の活性型及び機能型は、以前報告されたDNA結合型のpY-STAT1構造に基づき、二量体であると考えられてきましたが、以前の構造は、N末端ドメイン(NTD)及びC末端領域を欠いたpY-STAT1コアのみで構成されていました。一方、本研究では、DNAと複合体を形成した、全長四量体pY-STAT1のクライオ電子顕微鏡(cryo-EM)構造を世界で初めて解明しました。この全長構造は、生理学的に重要な細胞内での機能複合体を反映しており、STATのNTD間の相互作用により形成されるオリゴマーが、転写活性に関係していることが分かりました。さらに、生化学解析により、狂犬病ウイルスのPタンパク質が四量体pY-STAT1を特異的に標的とすることが明らかとなり、この標的化のメカニズムを説明する結合モデルを構築することができました。

本研究は、病原性ウイルスが宿主免疫系に関連するシグナル伝達経路を阻害する機構について理解を深め、狂犬病の弱毒ワクチン開発及びSTATを阻害するウイルスタンパク質を標的とした、抗ウイルス薬の開発に繋がると期待されます。

なお、本研究成果は、2025年3月18日(火)公開のScience Signaling誌に掲載されました。

研究の背景

Janus kinase(JAK)–Signal transducer and activator of transcription(STAT)経路は、免疫応答、細胞分化、増殖など、多様なプロセスにおいて重要なシグナル伝達を担っています。50種類以上のサイトカインに対応し、STATファミリーに属する七つのタンパク質(STAT1~STAT4、STAT5a、STAT5b、STAT6)がJAK-STAT経路を活性化します。STATは、N末端ドメイン(NTD)、コイルドコイルドメイン(CCD)、DNA結合ドメイン(DBD)、リンカードメイン(LD)、Srcホモロジー2(SH2)ドメイン、及びJAKによってリン酸化される特定の保存されたチロシン残基(例:STAT1のTyr701)を含むC末端トランス活性化ドメイン(TAD)からなる典型的なドメイン構造を示します。STATが細胞内で活性化される際、リン酸化チロシンとSH2ドメイン間の相互作用により二量体(pY-STAT)を形成した後に核へと移行し、標的遺伝子が転写されます。pY-STAT二量体は従来活性型と考えられてきましたが、いくつかのSTATはNTD間でさらに相互作用を形成してオリゴマー化することで、少ないファミリータンパク質が50種類以上のサイトカインへ同時に対応可能な、構造的及び機能的多様性に寄与している可能性が明らかになってきました。

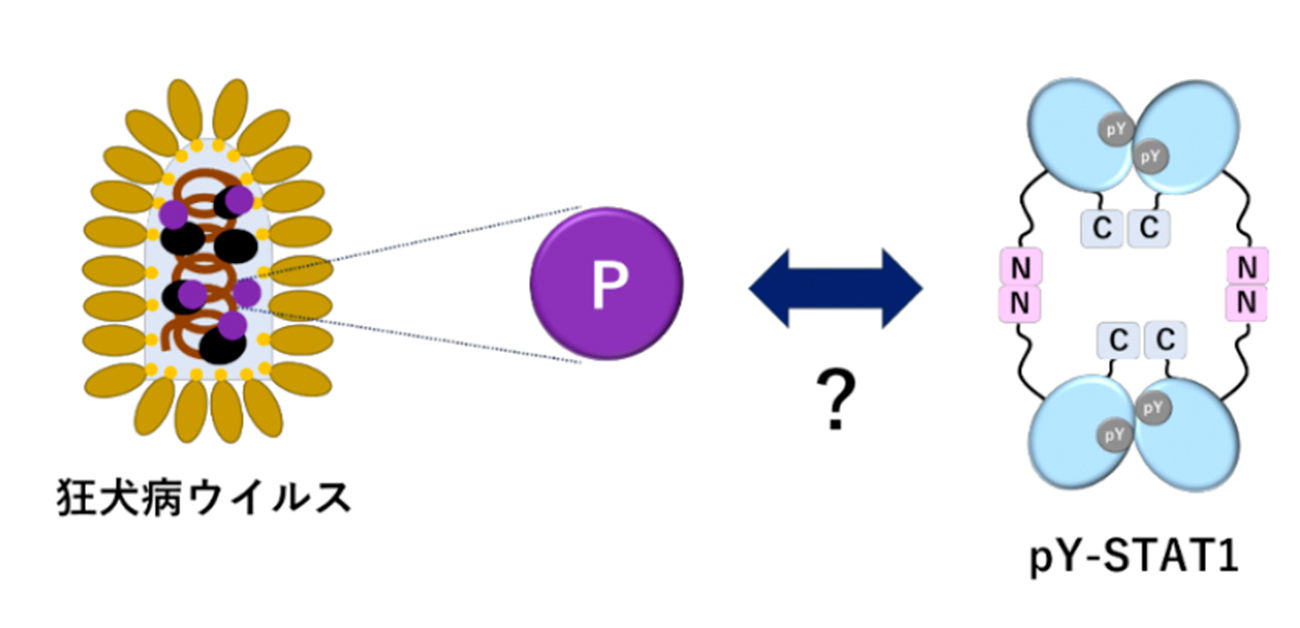

本研究では、ウイルスやその他の侵入微生物に対する免疫応答において重要な役割を果たすインターフェロン(IFN)経路を活性化するSTAT1に着目しました。pY-STAT1ホモ二量体もNTDを介して相互作用し、四量体を形成します。NTDを介して形成した四量体pY-STAT1は、タンデム結合部位を持つDNAへの結合親和性が二量体と比べ高いことが分かっていました。しかし、複数のpY-STAT1二量体がどのように組み立てられてオリゴマーを形成するのか、また四量体化がDNA結合にどのように影響するのかは不明でした。また、STAT1は狂犬病ウイルス(RABV)を始めとするいくつかの高病原性ウイルスの阻害標的となっており、RABVは、Pタンパク質のC末端ドメイン(P-CTD)を用いてSTAT1を阻害します。近年、P-CTDが非リン酸化STAT1よりもpY-STAT1に効率的に結合する報告がありましたが、細胞内で四量体として存在すると考えられるpY-STAT1をP-CTDがどのように認識して結合するかは不明でした(図1)。

図1. 本研究の概念図。

研究の内容

本研究では、四量体pY-STAT1の機能解明及びP-CTDがpY-STAT1を認識する分子機構の解明を目的とし、P-CTD及びpY-STAT1の組換えタンパク質を調製し、クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)を用いた構造解析を行いました。その結果、DNAと複合体を形成した、全長の四量体pY-STAT1構造を解明しました(図2)。本構造は、NTDを介して、pY-STAT1二量体2分子が結合することで形成された四量体であり、細胞内の機能複合体を反映しています。このようなNTDの相互作用により形成されるオリゴマーが、転写活性に関係していることが分かり、本研究によりオリゴマーpY-STAT1が標的DNAとどのように結合するかについての構造的知見が得られました。

また、四量体pY-STAT1は狂犬病ウイルスP-CTDの主要な標的であることを相互作用解析により明らかにし、チロシンリン酸化によるSTAT1の二量体化に加え、NTDを介した四量体化の両方がP-CTDとの結合に重要であることを示しました。DNAまたはP-CTDが四量体pY-STAT1に結合しても大幅な構造変化が起こらないことを示すX線小角散乱解析と併せ、本研究成果であるDNAと複合体を形成した四量体pY-STAT1クライオ電顕構造を使用して、四量体pY-STAT1をP-CTDが認識する分子機構を説明する結合モデルを構築しました(図3)。

図2. 本研究で初めて明らかとなった、DNAと複合体を形成した、全長四量体pY-STAT1クライオ電顕構造(PDB ID: 8YYU)。電顕マップを白色で、タンパク質及びDNA構造をリボンモデル(A-chain: 灰色、B-chain: 薄水色、C-chain: 水色、D-chain: 青色、DNA: 赤色)で示す。本研究で取得した電顕マップの、黒い矢印部分で示した密度はpY-STAT1のN末端ドメインであり、A-chainとC-chain、B-chainとD-chainがN末端ドメインを介して相互作用することで四量体を形成している。

図3. 図2を基に構築した、四量体pY-STAT1-P-CTD結合モデル。pY-STAT1のN末端ドメインを桃色、P-CTDを紫色で示す。N末端ドメインを介した四量体形成時のみ現れるpY-STAT1の相対配置をP- CTDが認識すると考えられる。

今後への期待

本研究により明らかになった四量体pY-STAT1の構造情報を用いることで、転写因子STATが持つ多様な機能を構造学的に説明できるようになり、さらなるSTAT経路の理解に繋がることが期待されます。また、本研究は、病原性ウイルスが宿主免疫系に関連するシグナル伝達経路を阻害する機構についての理解を深め、狂犬病の弱毒ワクチン開発及びSTATを阻害するウイルスタンパク質を標的とした、抗ウイルス薬の開発に繋がると期待されます。

特記事項

【論文情報】

論文名 Structural analysis reveals how tetrameric tyrosine-phosphorylated STAT1 is targeted by the rabies virus P-protein(狂犬病ウイルスP蛋白質による、四量体チロシンリン酸化STAT1認識機構の構造学的解析)

著者名 杉山 葵1†、南 未来1†、宇賀神魁1、稲葉理美1、2、藪野奈々1、武川祐一郎1、孫 暁梅1、武井梓穂1、佐々木実奈3、野間井智1、蒋 欣欣1、喜多俊介1、3、前仲勝実1、3、廣瀬未果4、姚 閔1、2、Paul R. Gooley5、Gregory W. Moseley6、杉田征彦7、尾瀬農之1、2*

(†: equal contribution)(1北海道大学大学院生命科学院、2北海道大学先端生命科学研究院、3北海道大学大学院薬学研究院、4大阪大学蛋白質研究所、5Department of Biochemistry and Pharmacology, University of Melbourne、6Department of Microbiology, Biomedicine Discovery Institute, Monash University、7京都大学医生物学研究所)

雑誌名 Science Signaling(シグナル伝達の専門誌)

DOI 10.1126/scisignal.ads2210

公表日 2025年3月18日(火)(オンライン公開)

本研究は、JSPS科研費(JP17K07296、JP21H02408、JP21J12357、JP20H05873)、JST(SPRING JPMJSP2119)、AMED(JP223fa627005)、北大・日立協働教育研究支援プログラムの助成を受けたものです。

用語説明

- 転写活性化因子

ゲノムDNA上の特定の塩基配列を特異的に認識し、RNAポリメラーゼによるmRNAの合成を促進する特徴を持つタンパク質の総称のこと。

- JAK-STATシグナル伝達経路

細胞外から伝達されるサイトカインに応答し、細胞の分化・増殖・生存維持・免疫などに関与するシグナル伝達系の一つで、その機能は様々な生物間で保存されている。

- ドメイン

タンパク質を構成する、構造的または機能的にまとまった単位のこと。

- 免疫回避

ウイルス・微生物・がん細胞などが、宿主の免疫系から逃れること。

- オリゴマー

単量体が複数結合した複合体のうち、比較的低分子量の複合体のこと。

- インターフェロン(IFN)

免疫応答を制御するために宿主細胞から産生されるサイトカインの一種であり、主にウイルスに対する免疫応答の制御に関与する。