世界最長のアントラセンオリゴマーの詳細な調査に成功

新たな設計指針の獲得により次世代型分子スイッチの開発に期待

概要

北海道大学大学院理学研究院の石垣侑祐准教授と鈴木孝紀教授、同大学大学院総合化学院博士後期課程の林 裕貴氏及び大阪大学大学院基礎工学研究科の鈴木修一准教授らの研究グループは、「カチオンキャッピングアプローチ」を考案し、溶解性の問題により従来は調査が困難だったアントラセンオリゴマーの単離、X線構造解析及び詳細な調査に成功しました。

アントラセンの9、10位で直鎖状に連結したアントラセンオリゴマーに着目すると、これまでの報告例ではアントラセンが四つ以上連結した誘導体の生成が質量分析により確認されているものの、X線構造解析により構造が確認されたオリゴマーはアントラセンが三つのものに留まっていました。これは、アントラセンのような大きな骨格を連結した場合、溶解性が著しく低下するという問題があるためです。研究グループは、置換基をもたないアントラセンオリゴマーの末端にカチオンユニットを導入した一連の炭化水素ジカチオン(アントラセンの数が1~6個)を設計しました。詳細な調査によって、各ユニット間が直交した構造をとることを示し、一般的な有機溶媒への高い溶解性と各酸化還元状態の高い安定性も獲得可能なことを明らかにしました。直交構造により各ユニット間にはほとんど相互作用がないため、アントラセンユニットの酸化電位がクーロンの法則に従うことを、初めて実験的に証明しました。

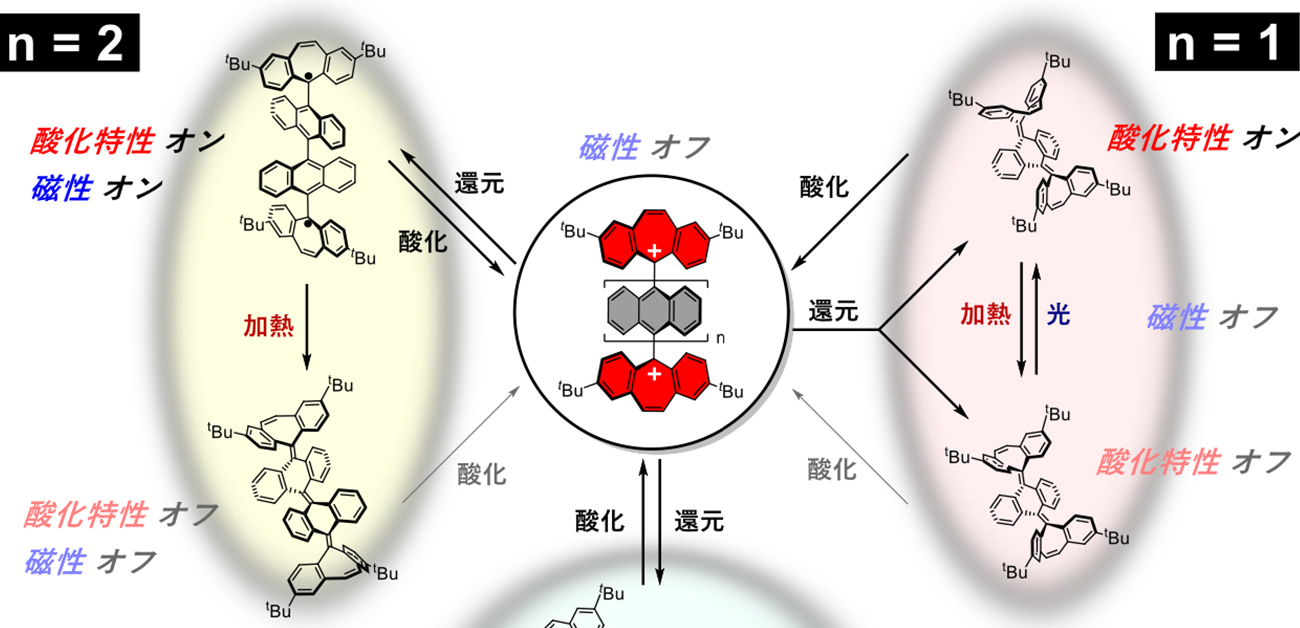

また、これらのジカチオンを二電子還元した中性状態も安定に取り出すことができるため、アントラセンの数に応じて異なるスイッチング挙動を示すことを見出し、適切な外部刺激を与えることで三つの状態を行き来可能なことを示しました。これにより、アントラセンオリゴマーの単離、X線構造解析及び詳細な調査が可能となり、色調、磁気特性、酸化還元特性といった物性を自在に制御可能な分子スイッチ群を構築できるようになりました。

なお、本研究成果は、2023年1月6日(金)公開のJournal of the American Chemical Society 誌にオンライン掲載されました。

図. 今回の研究により設計・合成した分子(左)及びX線構造と研究概要(右)

研究の背景

六個の炭素原子が環状に連結したベンゼン環は、有機分子に広く見られる骨格であり、機能性分子の創出に重要な構成要素といえます。例えば、このベンゼン環が直線状に三つ縮環したアントラセンは、1832年に発見されて以降、その魅力的な光物性と電子物性から、光エレクトロニクス分野、あるいは有機半導体分野において注目を集めてきました。これらのユニットを直鎖状、あるいは環状に連結することで、新たな物性や機能を発現することがあるため、様々なトポロジーを有するオリゴマーの創出を目指した研究が盛んに行われています。

アントラセンオリゴマーについても多くの研究がなされてきました。ここで、アントラセンの9、10位で直鎖状に連結したオリゴマーに着目すると、アントラセンが四つ以上連結した誘導体については質量分析により生成が確認されているものの、X線構造解析によってその構造が決定されたものはアントラセンが三つまでに留まっていました。アントラセンのような大きな骨格を連結した場合、分子の溶解性が著しく低下し、これが、アントラセンオリゴマーの単離、X線構造解析及び溶液中での調査を困難にしています。

そこで、これまでに報告されたアントラセンオリゴマーでは溶解性を向上させるため、アントラセン上にアルキル鎖を導入する対策が取られていますが、それでもなお溶解性に課題が生じることに加えて、置換基によってアントラセン骨格そのものの特性を評価することは難しい状況でした。

研究手法

前述のような溶解性の問題は、主に分子同士の凝集によって引き起こされます。研究グループは、この凝集を抑制することが本研究を成功に導く鍵であると考え、「カチオンキャッピングアプローチ」を立案しました(図1)。すなわち、分子の両端にカチオンユニットを導入する「カチオンキャッピングアプローチ」により、電荷反発によって凝集が阻害され、溶解性の問題を克服可能と考えました。そこでカチオンユニットとして、アントラセンと同じ三環式骨格をもつジベンゾトロピリウムを用いることにしました。これらの三環式ユニットはいずれも平面構造をとるため、すべてのユニットの直交性が高度に維持されると予想しました(図2)。ユニット間がほぼ完全に直交した無置換アントラセンオリゴマーの電子物性を明らかにすることで、アントラセン骨格そのものの特性の評価が可能と考えました。

図1. カチオンキャッピングアプローチの概要

図2. 直交構造を可能にする設計戦略

研究の成果

研究グループは、「カチオンキャッピングアプローチ」に基づき、アントラセンオリゴマー(アントラセン数n = 1~6)の両端をジベンゾトロピリウムでキャッピングした六種類のジカチオンを実際に合成しました。これらは、巨大な炭化水素骨格であるにもかかわらず、有機溶媒への十分な溶解性と高い安定性を兼ね備えているため、最大で八つの平面ユニットが連結した場合(n = 6)でもX線構造解析によって分子構造を決定することができました。固体、溶液の両状態で、隣接するユニット間でほぼ直交したねじれ構造をとっていることを明らかにし、これによりユニット間の電子的相互作用がほとんどないことも明らかにしました。

その結果、さらなる酸化による多価カチオンの可逆的な形成が可能となり、それぞれのアントラセンユニットからの電子の放出(アントラセン数nと同じ数の電子の放出)に対応する段階的な酸化過程が観測されました。これにより、これまで調査が不可能だったアントラセンオリゴマーの電子的特性を初めて明らかにし、それぞれのアントラセンユニットの酸化電位がクーロンの法則に従うことを示しました。

また、これらのジカチオンの二電子還元により、アントラセンユニットが1個の場合、折れ曲がり構造をもつ中性分子が得られるのに対し、アントラセンユニットが3~6個の場合、ジカチオン種と同様のねじれ構造をもつ中性開殻種が安定に単離されることを突き止めました(図3)。

一方、アントラセンユニットが2個の場合では、中性開殻種が準安定種として定量的に得られ、加熱により最安定な折れ曲がり構造へと変換されました。この構造変化に伴い、酸化電位が劇的に変化し、ジクロロメタン中で観測された1.32 Vという電位差は刺激応答性分子において報告された中で最大です。また、これらの中性体を酸化するとすべて元のジカチオンが定量的に再生したことから、アントラセンユニット数の選択によって、色調、磁気特性、酸化特性を自在に制御可能な一連の分子スイッチを構築しました。

図3. アントラセンユニット数に応じたスイッチング特性

今後への期待

これまでに、アントラセンユニットの9、10位において直鎖状に4つ以上連結した分子のX線構造が明らかにされたことはなく、今回の研究によって初めて4を超える(最大で6つ有する)アントラセンオリゴマーの単離及び構造解析に成功した点は特筆すべきといえます。「カチオンキャッピングアプローチ」を利用することで、これまで溶解性の問題で研究対象とされてこなかった骨格の調査が可能になると考えられます。さらに、多彩な外部刺激応答を示す分子スイッチとしての応用と研究展開が期待されます。

特記事項

【論文情報】

論文名 Dibenzotropylium-Capped Orthogonal Geometry Enabling Isolation and Examination of a Series of Hydrocarbons with Multiple 14π-Aromatic Units(ジベンゾトロピリウムでキャップした直交構造により実現された14π芳香族ユニットを複数もつ一連の炭化水素の単離と調査)

著者名 林 裕貴1、鈴木修一2、鈴木孝紀1、石垣侑祐1(1北海道大学大学院理学研究院、2大阪大学大学院基礎工学研究科)

雑誌名 Journal of the American Chemical Society(米国化学会誌)

DOI 10.1021/jacs.2c12574(オープンアクセス)

公表日 2023年1月6日(金)(オンライン公開)

参考図

図4

用語説明

- カチオン

陽イオン(正の電荷を帯びたもの)のこと。二価のものをジカチオン、価数が三、四、五のように多いものを多価カチオンと呼ぶ。

- オリゴマー

同じ構成要素(モノマー)が複数連結した分子(多量体)のこと。

- X線構造解析

試料(単結晶)にX 線を照射し、結晶構造を明らかにする解析法のこと。分子の構造を確認することができ、結合長や結合角といった情報を取得できる。

- アントラセンの9、10位

アントラセン分子における、10カ所の結合可能な炭素原子の中で、(図4)の9と10の位置のこと。

- クーロンの法則

電荷を持った粒子同士が近づくと、同じ電荷同士の場合は反発し合い、違う電荷同士の場合は引き付け合う力が働く。この静電気的な力が、電荷の積に比例し、距離の2乗に反比例する法則をクーロンの法則と呼ぶ。

- トポロジー

平行移動・回転・裏返し・拡大・縮小しても保たれる図形的性質のこと。例えば、マグカップもドーナツも、穴が一つ空いているという観点から、形状は異なっていても同じトポロジーであると説明できる。

- 開殻種

不対電子をもつ化学種(ラジカル種)のこと。一般的には電子がペア(対)になって結合を形成する(閉殻種)。開殻種は反応性が高い場合が多いが、安定なものは磁性材料などへの応用が期待される。