NICを起点に切り拓かれる、サイエンスの可能性。

大阪大学・ニコンイメージングセンター長/大阪大学大学院医学系研究科 生命機能研究科 教授 石井 優

株式会社ニコン ソリューションズ/執行役員 バイオサイエンス営業本部 本部長 大場敬生

大阪大学・ニコンイメージングセンター NICを起点に切り拓かれる、サイエンスの可能性。

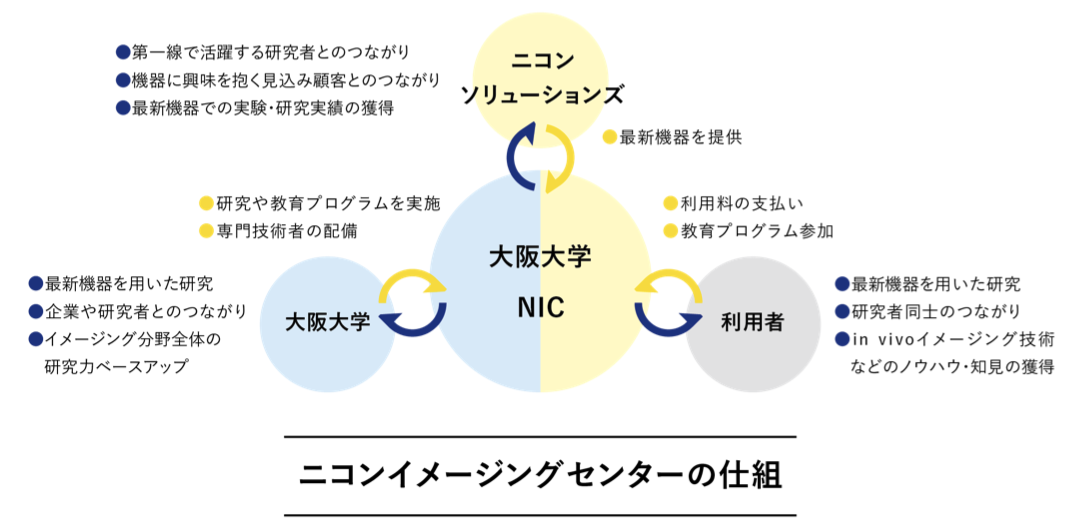

「ニコンイメージングセンター(以下、NIC)」とは、世界各国の研究機関と最先端の顕微鏡を手掛けるNikonが提携する施設。2001年にハーバード大学に設立されたことを皮切りに、世界各地で設置されるようになりました。大阪大学では、2020年に世界で10番目となるNICが誕生。生きた動物を観測し、生命現象をリアルタイムで捉える顕微鏡イメージング「in vivoイメージング」に強いという特色を掲げ、さまざまな研究成果と、研究者同士、産学間でのつながりを生み出しています。

大阪大学 NIC発足のきっかけや設立の目的を、教えてください。

大場: NICとはそもそも、Nikonの最新機器を使って研究を行っていただくことで、ユーザー視点から機器の可能性を広げること、研究成果に貢献したという機器実績を蓄積していくことを目的とした施設。大阪大学 NIC設立にあたって、先にアプローチしたのはNikon側です。石井先生とは十数年にわたって共同研究を行ってきた信頼関係があったので、我々の機器のポテンシャルをフルに生かし、成果を上げていただけるという確信がありました。

石井:世界の名だたる研究機関に置かれているNICを阪大にも、ということでお話をいただいたときはとても光栄に思いました。Nikonと二人三脚で運営を行っているため、センターにある顕微鏡はすべて最新機器。実は顕微鏡システムは価格が高く、メンテナンスが大変な機材。一研究室では、導入後も継続して最新状態に保つことが難しい装置なんです。機器のアップデートをNikon側が担ってくださっている状況を、研究者として非常にありがたく感じています。

大場:私たちはメーカーとして、新しい顕微鏡を生み出すことはできますが、その機器をどう使うか、というところまでは示すことができません。一方センターでは、石井先生と利用者の方々が顕微鏡システムの使い道を模索し、研究を通して発見した機器の可能性を、アカデミアの世界に広く提示してくれています。それが「うちでも使ってみたい」というお声がけにつながっているんです。

NICの存在が研究活動や事業に与えている変化について、お聞かせください。

石井:特に、共同研究の輪が広がったと感じています。NICができるまでは、産業界からの共同研究のお誘いがあっても、設備的、時間的制約からお断りすることが多かったんです。しかし解析や画像化をNICでまかなうことができるようになり、研究の可動域が拡大。これまでコラボを諦めていた方々との共同研究にも、取り組めるようになりました。

大場:顕微鏡システムに興味を持っている方々の中でも、特に「購入したい」「使用したい」という想いが強い方々とのつながりが増えましたね。大きな接点となっているのが、石井先生が定期的に行われているオンラインセミナーです。セミナーでは撮影技術と画像解析技術の向上を目的に、石井先生が顕微鏡システムを使う際のノウハウや手技を発信されています。それを見に来ている方々は、営業的に言えば私たちにとって確度の高い見込み顧客。そういった方々とつながり、機器についてお話しする機会を得られることは我々の事業にとっても大きなプラスになっています。

石井;私がオンラインセミナーなどを通してin vivoイメージングのノウハウを広げることに注力しているのは、イメージング分野全体や、サイエンスそのものを進歩させるため。技術をひとりで囲い込んだ場合、その分野の先頭を走れるのはほんの一時です。一方、知見やノウハウを広げることは、多くの人の研究価値を高め、将来的には分野全体の成長につながっていきます。こういった想いから、NICでは研究活動だけに留まらない、教育・発信活動にも積極的に取り組んでいます。

理想的な産学共創関係を築くために、大切なこととは?

石井:大阪大学 NICは、文部科学省からも「最も成功した産学共創事例のひとつ」として評価をいただいています。それは産学共創や共同研究の先を見据え、双方の利益につながる活動を行えているから。経済活動を行っている企業と、研究・探究を主とする大学とでは、たどり着きたいゴールが異なります。それを理解せずに進めてしまうと、どちらの組織もメリットを得られない事態に陥ることも。常に協力しながらも、それぞれが別の成果を取りに行くことを意識する。この姿勢が重要だと考えています。

大場:その通りだと思います。加えて、石井先生がお話しになったそれぞれのゴールを達成するためには、対等なコミュニケーションが欠かせません。企業と大学が双方にリスペクトを持って、フラットに対話を継続することができれば、価値のある産学共創体制が生まれると思います。

大阪大学 NICのこれからに、どのような期待を寄せていらっしゃいますか?

石井:規模を大きくすることに固執はしていません。それより追い求めたいのは、このセンターから生まれるサイエンスの質の向上。すぐにとはいきませんが、ゆくゆくは大阪大学、Nikon双方からNICに研究員を配属し、「この場所から生まれた成果」として研究論文を発表することなどができればいいなと考えています。

大場:現在も、研究員の方々からユーザー視点で機器をブラッシュアップするためのアドバイスはいただいています。今後は、そういったつながりをもう少し深められればと。エンジニアなどのつくり手と研究員の方々の接点が豊かになれば、機器性能と研究成果を両軸で高めていけるのでないかと思っています。

石井:この場所があるからこそ生まれたつながり、実践できている研究活動や教育活動……。さまざまな方向性から研究に取り組む「人」が集い、大阪大学 NICを次世代を担う研究者を育てる場所にしていくこと。それが私の大きな夢になっています。

大阪大学NIC「気になるQ&A」

Q.大阪大学NICの強み、特徴は?

A.「in vivoイメージング」に対する最先端のノウハウと知見

「in vivoイメージング」とは、生きているマウスなどを顕微鏡で観察し、体内で起こっている生体現象を可視化する手法のこと。解析や画像化を行うためには、観察対象の生命を維持しつつ、顕微鏡操作にあたっても最適な温度や湿度を保つ知見、生物の体内をうまく捉える手技など、高度な専門知識・技術が必要となります。大阪大学NICは、in vivoイメージングの第一人者である石井 優教授が率いるチーム。センターに専門技術者が常駐して利用者の手助けをしているほか、ウェビナーなどでin vivoイメージングに関する情報発信を定期的に行い、さまざまな分野の方々が大阪大学 NICを研究に役立てていくためのサポートを行っています。

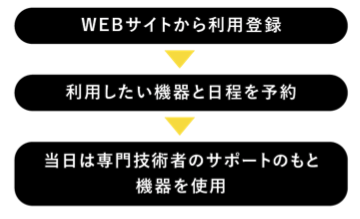

Q.利用方法、利用までの流れは?

A.WEB登録で利用が可能。利用に向けたアドバイスも実施

大阪大学NICのWEBサイトから登録を行い、使用したい顕微鏡を予約することで利用が可能になります。「なにをどう観察するかは未定だが、in vivoイメージングや最先端の顕微鏡システムに興味がある」といった段階の方には、運営メンバーがWEB面談などを実施。大阪大学NICの設備がどのように研究に生かせるかを、共に検討することもあります。

Q.どんな研究に使えるの?

A.生命科学や医学、工学など、幅広い分野の研究に対応

大阪大学NICはin vivoイメージングなどの動態を対象にした観測だけでなく、超高精細な静態観察など、幅広いニーズをもった方々に利用されています。

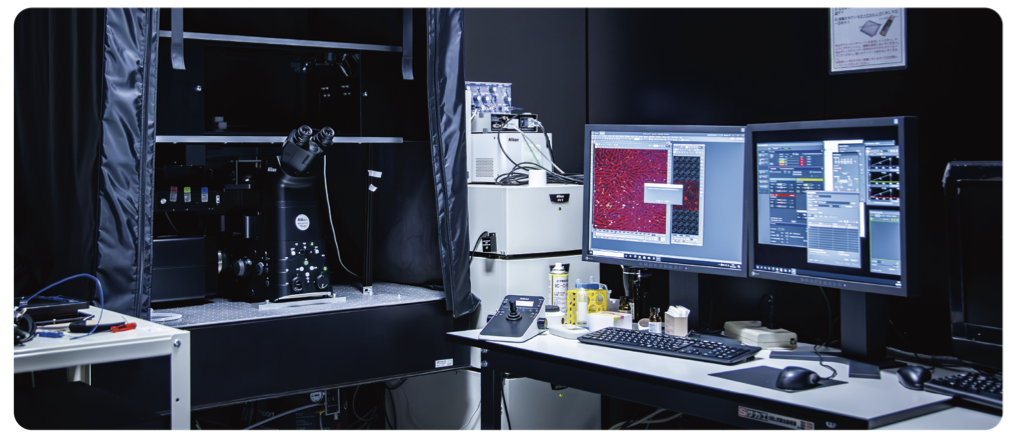

Q.どんな機器が借りられるの?

A.最新の顕微鏡はもちろん、観測用のマウスも用意

大阪大学NICには6つの顕微鏡システムを配備。観測対象として、センター側が用意した各種の遺伝子組み換えマウスを利用することもできます。

機器ラインナップ

・倒立型多光子顕微鏡システム

・正立型多光子顕微鏡システム

・共焦点顕微鏡システム with NSPARC(超解像)

・構造化照明型超解像顕微鏡システム

・倒立型超解像共焦点顕微鏡システム

・画像解析システム

利用料金や顕微鏡システムの詳細は、WEBサイトをご覧ください。

https://handai-nic.com/

(2024年3月取材)