表面プラズモン共鳴による超高強度電磁場の実現

局所的超高強度場の実現で“真空の謎”の解明も

お読みいただく前に

表面プラズモン共鳴とはナノフォトニクスにおける代表的な現象です。入射光が物質表面近傍に存在する電子に作用し、その運動で作られる電場と、入射光自体の電場が共鳴することで、局所的に高電場が生成する現象で、回折格子を用いてこの現象を発現させることが広く行われています。しかしこれまでは強い強度のレーザー光を照射すると、回折格子のような微細構造は共鳴が起こる前に破壊され、ナノフォトニクスで見られている現象とは同じとはならないと考えられていました。これまでに回折格子に高強度レーザーを照射して生成する高エネルギー電子やX線が増大することを報告する例はありましたが、表面プラズモン共鳴によるものかは不明でした。

研究成果のポイント

- 超高強度レーザー光を回折格子に照射し、表面プラズモン共鳴による表面電場の増強により生成される高エネルギー粒子が大幅に増大することを発見

- 物質を瞬時に破壊する高強度レーザー光であっても、微細表面構造と特異な相互作用を起こすことを証明

- 超高強度場によって真空が物質のように振る舞う「真空偏極」の謎の解明に期待

概要

大阪大学大学院工学研究科の羽原 英明准教授は、摂南大学理工学部電気電子工学科の井上 雅彦教授、タタ基礎研究所(インド)のA.D. Rad博士研究員 G.R. Kumar教授、上海交通大学(中国)のM. Chen研究員、Z.M. Sheng教授、極限光基盤核物理学研究所(ルーマニア)の田中 和夫大阪大学名誉教授らとの共同研究で、強いレーザー光を回折格子に照射させ、表面プラズモン共鳴条件という特定の条件でのみ、生成される高エネルギー電子が大幅に増大することを世界で初めて明らかにしました。これまでは強い強度のレーザー光では、回折格子のような微細構造は共鳴が起こる前に破壊されると考えられていました。

今回、羽原准教授らの研究グループは、使用する高強度レーザーの波長に適した共鳴条件を満たす回折格子を作製し、共鳴条件と非共鳴条件での結果を詳細に比べることで表面プラズモン共鳴現象が高強度光でも起こることを示しました。これにより、高輝度量子線の効率的な生成や、量子的な真空の理解に必要となる超高強度場の実現が期待されます。

本研究成果は、英国科学誌「Scientific Reports」に、10月7日(金)21時(日本時間)に公開されました。

研究の内容

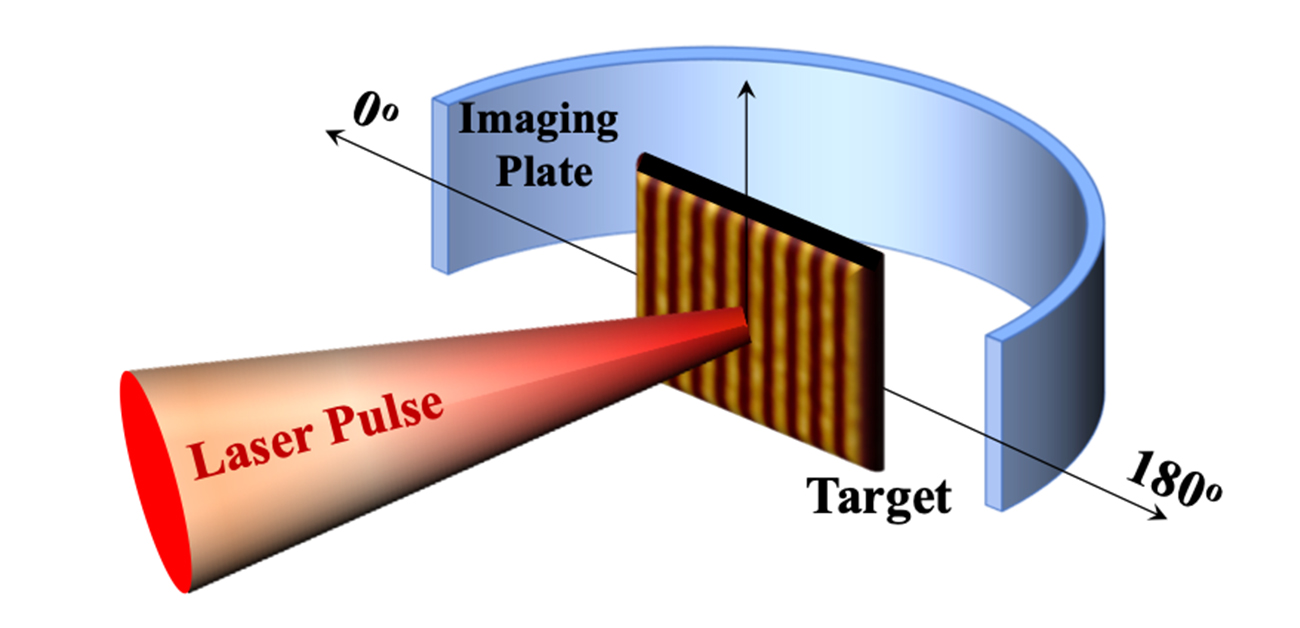

本研究では、高強度レーザーとして広く使用されるチタンサファイアレーザーの波長である800nm近傍に共鳴条件をもつ回折格子と、共鳴条件から完全に外れた回折格子をそれぞれ作製し(図1(a))、高強度レーザー光を照射する実験を行い(図1(b))、共鳴条件を満たす場合のみに生成される高エネルギー電子の生成量が、非共鳴条件での照射よりも数倍増大する結果を得ることに成功しました(図2(a)-(c))。また非共鳴条件においては、構造のない平板に照射した場合に比べ増大が確認され、この2つの結果を比べることで表面プラズモン共鳴の役割を明らかにしました。また粒子シミュレーションによって詳細な解析を行い(図2(d))、表面プラズモン共鳴によって表面電場が2倍弱増強されていることが示され、この増大率はナノフォトニクスの知見で得られる増大率と一致したことから、高強度光であっても光の本質は変わらず、物質が破壊されるまでのごく短時間であっても表面プラズモン共鳴による電場増強が引き起こされることが示されました。

図1. (a)本研究で用いた回折格子を原子間力顕微鏡で撮影した表面図。(b)実験概略図。回折格子に高強度レーザーを照射し、生成される高エネルギー粒子の放出分布を0から180°までカバーできる計測器で計測

図2. (a)共鳴条件を満たす回折格子からの高エネルギー電子放出分布計測結果。(b)非共鳴条件での結果。(c)放出分布のラインプロットで、赤線は共鳴条件、青線は非共鳴条件、緑は構造のない平板の結果。(d)粒子シミュレーションによる実験結果の再現。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

ナノフォトニクスの分野では局所的に1000倍近い電場増強率も報告されており、そのような知見を応用することにより、高強度レーザー光の光強度 を同様の増大率で増強することが期待できます。このような光強度が実現できれば、今までは困難であった陽電子線、ガンマ線、ミューオンなどの高エネルギー粒子を高輝度で生成することが可能となります(図3)。また場の量子論では真空中に強い電場が存在すると真空が物質のように振る舞う「真空偏極」と呼ばれる現象が予言されており、本研究で得られた技術を用いることでその理解が進むことが期待できるなど、様々な応用が期待できます。

図3. 高強度レーザーを回折格子に照射し、表面プラズモン共鳴で高効率に生成する高エネルギー粒子

特記事項

本研究成果は、2022年10月7日(金)21時(日本時間)に英国科学誌「Scientific Reports」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Luminous, relativistic, directional electron bunches from an intense laser driven grating plasma”

著者名:Amit D. Lad, Y. Mishima, Prashant Kumar Singh, Boyuan Li, Amitava Adak, Gourab Chatterjee, P. Brijesh, Malay Dalui M. Inoue, J. Jha, Sheroy Tata, M. Trivikram, M. Krishnamurthy, Min Chen, Z. M. Sheng, K. A. Tanaka, G. Ravindra Kumar & H. Habara

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-022-21210-7

なお、本研究は、摂南大学、インド・タタ基礎研究所、中国・上海交通大学、ルーマニア・極限光基盤核物理研究所と共同研究として、日本学術振興会 学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金 (18K03577, 22H01205)、文部科学省 物質・デバイス領域共同研究拠点(20223003)、文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業(JPMXP12220S1025)、日本学術振興会 研究拠点形成事業 B アジア・アフリカ学術基盤形成型「アジアにおけるレーザー宇宙物理学国際研究教育拠点 (JPJSCCB20190003)」らの支援で行われました。

参考URL

SDGsの目標

用語説明

- ナノフォトニクス

光の波長やそれ以下の長さのナノメートルスケールでの光の振る舞いや、ナノメートルスケールの物質と光との相互作用を研究する分野。生化学から電気工学まで幅広い応用が行われている。

- 表面プラズモン共鳴

プラズマ中または自由電子の多い金属中における電子の集団的運動はプラズマ波、あるいはプラズモンと呼ばれている。金属の場合、内部では強い減衰のためほぼ表面にのみ現れ、表面プラズモンと言われる。通常、この波は入射光を含む外部光と相互作用しないが、nmレベルの微粒子や周期構造のような特殊な構造を取る場合、ある条件を満たす場合に光と結合して強い表面電場を得ることが可能となる。これを表面プラズモン共鳴と呼び、高時間かつ高空間分解イメージング測定法などへ応用されている。

- 真空偏極

場の量子論において、系の基底状態である真空は何もない空間ではなく、絶えず仮想粒子としての粒子・反粒子のペアの生成・消滅が繰り返されているという描写となる。真空中に非常に強い電場が存在する場合、この粒子・反粒子のペアが偏極(分極)し、そのために真空の誘電率が変化し、あたかも物質のように振る舞うと予測されている。これは分極した真空を媒介した光・光散乱としても現れ、多くの研究が行われている。