原子一個の厚みのカーボン膜で水素と重水素を分ける

幅広い分野でのキーマテリアル「重水素」を安価に精製する新技術を実証

研究成果のポイント

- 原子一個の厚さからなるグラフェン膜で水素と重水素を分離できることを実証

- 分離のメカニズムはグラフェン膜に対して水素イオンと重水素イオンのすり抜けやすさが大きく異なる量子トンネル効果に起因していることを証明

- 半導体集積回路の高耐久化、光ファイバーの伝搬能力の向上、重水素標識医薬品の開発、核融合のエネルギー源のキーマテリアルである重水素の安価な精製法として期待

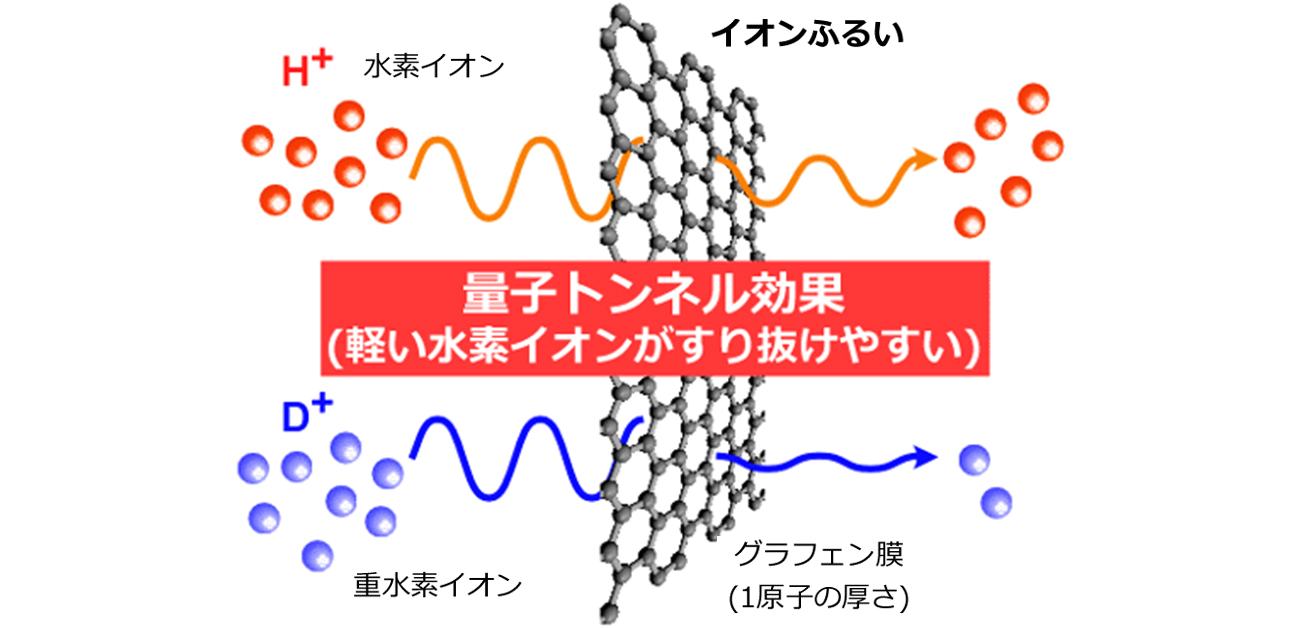

図1. 水素と重水素の混合ガスから重水素を量子トンネル効果によって濃縮分離する概念図.

概要

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(理事長 小口正範、以下、「原子力機構」という。)先端基礎研究センター表面界面科学研究グループの保田諭研究主幹、福谷克之グループリーダー(国立大学法人東京大学 生産技術研究所 教授)、国立大学法人北海道大学大学院 工学研究院 松島永佳准教授と国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 Wilson Agerico Diño准教授らは、一原子の厚みのグラフェン膜で水素と重水素を分離できることを示し、またその分離機構も明らかにしました。

水素(H2)の同位体である重水素(D2)は、電子機器に含まれる半導体集積回路の高耐久化や5G/IoT情報化社会に必須の光ファイバーの伝搬能力の向上、薬用効果を長くする重水素標識医薬品の開発、次世代のエネルギー源として注目されている核融合のキーマテリアルとして不可欠な材料です。D2の製造法の一つとして、H2とD2の混合ガスからD2を分離する深冷蒸留法が知られています。しかしながら、この手法は-250℃といった極低温が必要であること、HとDを分ける能力であるH/D分離能が低いため製造コストが高く、新しい動作原理による分離材料とデバイスの開発が急務となっています。

近年、一原子の厚みのグラフェン膜が、常温で重水素イオンよりも水素イオンをより多く通す性質を持ち高いH/D分離能を有することが示唆され、常温かつ高H/D分離能をもつデバイスの創製に用いる研究が検討されています。しかしながら、数多くの研究にも関わらず、グラフェン膜のH/D分離能を示す実験的確証が得られていないばかりか、その分離メカニズムについても詳細は明らかになっていません。本研究では、実験および理論の両アプローチにより、グラフェン膜のH/D分離能の有無を明らかにし、そのメカニズムを解明することを試みました。

グラフェン膜のH/D分離能を実験的に再現性良く検証する手法として固体高分子形の電気化学デバイスを利用しました。デバイス内の水素イオンと重水素イオンが生成する電極部位にグラフェン膜を張り付け、膜を通り抜けた水素イオンと重水素イオンの量を定量的に評価することでH/D分離能を精査しました。その結果、重水素イオンよりも水素イオンがグラフェン膜を通り抜けやすく、実験的にH/D分離能を有することを示しました(図1)。また得られた実験結果を理論計算と比較検証した結果、観察されたH/D分離能は重水素イオンよりも軽い水素イオンがグラフェン膜を多くすり抜ける量子トンネル効果と呼ばれる現象に起因していることを示しました。

この結果は、長らく論争となっていたグラフェン膜H/D分離能力とそのメカニズムを実験および理論の両アプローチによって明らかにした重要な成果です。半導体、光通信用材料、重水素標識医薬品の開発といった幅広い分野でキーマテリアルであるD2の安価な製造法として、また、将来のエネルギー源として注目されている核融合炉での水素同位体ガスの新しい精製法として期待されます。

本研究成果は、米国の科学雑誌「ACS nano」に、2022年9月1日(現地時間)に掲載予定されました。

これまでの背景・経緯

水素(H2)の同位体である重水素(D2)は、パソコンやスマートフォンなどに代表される電子機器内の半導体集積回路の高耐久化や、5G/IoT時代の大容量高速通信を可能にする光ファイバーの伝搬能力の向上、少ない服用で長く効くことが期待されている重水素標識医薬品の開発に必要不可欠なキーマテリアルです。また、将来的なエネルギー源として期待されている核融合の原料でもあります。

D2の製造方法の一つとして、化学交換法と電気分解によって生成したH2とD2の混合ガスを深冷蒸留法と呼ばれる手法によって精製分離する手法が知られています。この深冷蒸留法はH2とD2の沸点の違いを利用してそれぞれを分離する手法ですが、H2とD2の沸点近傍(-250℃程度)の極低温まで冷やす必要があること、H2とD2を選択的に分ける能力であるH/D分離能が低いため、製造コストが高いことが課題となっています。これまでに様々な材料や手法が開発されてきましたが、低コスト化には至っておらず、このため従来手法とは異なる動作原理によって分離する新しい解決策が求められていました。

近年、一原子の厚みのグラフェン膜が、常温で選択的に水素イオンを通して重水素イオンをあまり通さない性質をもつことが報告されました。グラフェン膜は炭素からできており、一原子の厚みで網目状の膜構造をもつ世界的に注目されているナノカーボン材料の一つです。一般的に、H2およびD2といった分子はこのグラフェン膜を透過できませんが、小さな水素イオンと重水素イオンは一原子の厚みしかないグラフェン膜の網目の孔の部分を介して通り抜けできることが示唆されています。グラフェン膜のH/D分離能の発現メカニズムは、主に二つの理論モデルが提唱されています。一つは、グラフェン膜の孔周辺の炭素原子やその周りの物質と水素イオンと重水素イオンが特異的に吸着することに起因するものです。より軽い水素イオンの方が弱く吸着する性質により、重水素イオンと比べて水素イオンはグラフェン膜の孔周辺で“捕獲”されづらく、孔を通り抜けます。もう一つのモデルは、軽い粒子である水素イオンと重水素イオンの波動性の性質による「量子トンネル効果」に起因するものです。二つのイオンは軽い粒子であるため波動性の性質が強く発現し、一原子の厚みしかないグラフェン膜を常温ですり抜けることができます。このとき、軽い粒子であるほどより多くすり抜けることができます。どちらも水素イオンを選択的に通す“イオンふるい”として振る舞い、常温でも高いH/D分離能が発現します。

これまでに上記の理論モデルに基づき、グラフェン膜のH/D分離メカニズムについて数多く議論がなされてきています。しかしながら、実験系の構築や精密測定の困難さから信頼性の高い検証例が極めて少なく、本当にグラフェン膜はH/D分離能を有するのか?どちらのモデルがグラフェン膜のH/D分離能の発現を決定づけているのか?といった論争が長年続いており、未だ結論が得られていないのが現状です。将来的にグラフェン膜を利用した常温かつ高いH/D分離能をもつ分離デバイスを創製するためにも、デバイスの設計指針となる分離メカニズムを明確にすることは必要不可欠です。

今回の成果

本研究では、実験および理論の両アプローチによってグラフェン膜のH/D分離能を明らかにし、そのメカニズムを解明することを試みました。実験においては、水素と重水素をそれぞれイオン化し、それらイオンを一原子の厚みしかないグラフェン膜に流し込める実験系をうまく構築できるかが重要になってきます。

本研究では、固体高分子形の電気化学デバイスに着目しました。このデバイスは、水から水素を作る水電解や、自動車や家庭内でのエネルギー源である燃料電池で実際に商用化されているデバイスです。デバイス内では水素イオンが流れるしくみがあるため、このデバイス内にグラフェン膜をうまく組み込むことができれば、グラフェン膜のH/D分離能、すなわち“イオンふるい”の性質を実験的に検証することが可能となります。

図2は固体高分子形電気化学デバイスを用いたグラフェン膜のH/D分離能の評価の概念図になります。今回用いた電気化学反応は水素ポンピング法と呼ばれ、一般的には水素の高純度化や昇圧する手法として用いられています。二つの電極の間にエネルギー(電圧)を加えて陽極にH2とD2の混合ガスを供給すると、一部のH2とD2が陽極でイオン化して水素イオンと重水素イオンとなり、固体電解質膜の中に流れこみます。これらイオンは、もう一方の陰極で反応して、再度、H2とD2となって排出されます。この反応過程において、水素イオンと重水素イオンが放出される箇所にグラフェン膜を入れれば“イオンふるい”としての効果を排出側の分析装置によって評価できるはずです。

実際の構造は、固体電解質膜にグラフェン膜を貼り付け、その上にパラジウムからなる金属膜を重ねた、二層構造からなる陽極を作製して用いました(図3(a))。この電極構造は、既存のプロセスで容易に再現性良く作製することができます。また、パラジウム膜は水素や重水素を吸収し、電気化学反応で水素と重水素をイオン化して放出する性質を持ちます。パラジウム膜のイオン化して放出される部位にグラフェン膜が覆っているため、グラフェン膜の“イオンふるい”としての効果を調べることができます。

このようなグラフェン膜とパラジウム膜からなる陽極を用いて、グラフェン膜の“イオンふるい”としての効果、すなわち、H/D分離能を検証することを行いました。陽極と陰極間に電圧を加えた結果、グラフェン膜を介して水素イオンが選択的に電解質膜に流れ、陰極側にD2よりもH2が多く排出されるのが再現性良く観察されました。また、グラフェン膜が覆っていないパラジウム膜からなる陽極を用いた場合には、H2が多く排出されないことから、グラフェン膜がイオンふるいとしての機能をもちH/D分離能を有することを示しました。このように、グラフェン膜を固体高分子形電気化学デバイスの陽極の一部に組み込むことで、グラフェン膜の“イオンふるい”効果によってH/D分離能が発現しえることを実験的に再現性良く示すことができました。

さらにH/D分離のメカニズムについて詳細な検証を行いました。電圧の大きさがH/D分離能に与える影響について調べた結果、低い電圧を加えた場合ではH/D分離能は高く、より反応を進行させるため加える電圧を大きくすると、H/D分離能が減少していく様子が確認されました(図3(b))。このH/D分離能が電圧に対して変化する結果は、分離メカニズムを解明するうえで重要なヒントとなります。

得られた実験結果を提唱されている二つのモデルを用いて理論計算によって検証したところ、水素イオンと重水素イオンの特異的な吸着によって生じるモデルでは得られた実験結果を説明できないのに対し、量子トンネル効果によるモデルではよく説明ができることが分かりました。

一般に各イオンがグラフェン膜を抜けて固体電解質膜内に移動するためには活性化障壁と呼ばれるグラフェン膜の“バリア”を経由しなければなりません。電圧が低いときには、各イオンは高いバリアをなかなか乗り越えることができませんが、量子トンネル効果によってすり抜けることができます(図3(c))。この量子トンネル効果による移動が優勢となるためH/D分離能が発現します。一方、電圧を高くするとグラフェン膜に加わる電場が強くなり、バリアの高さも小さくなります。そうすると、バリアを乗り越えていくイオンが優勢になりますが、この古典的な移動と呼ばれる経路はH/D分離能がほとんど発現しないため、H/D分離能が低下していきます(図3(c))。

以上のように、固体高分子形の電気化学デバイスの電極材料にグラフェン膜を組み込んだ実験系を構築し評価した結果、グラフェン膜が実際にH/D分離能を有することを実験的に明らかにしました。また、詳細な検証実験と理論計算から、グラフェン膜のH/D分離能は、水素イオンと重水素イオンが一原子の厚さのグラフェン膜をすり抜ける量子トンネル効果によって発現していることを示しました。本研究成果は、これまで議論の的になっており実験的確証が得られていなかったグラフェン膜のH/D分離能とそのメカニズムについて、実験および理論の両法から精密に評価することに成功したもので、グラフェン膜が実際にH/D分離能を有すること、その分離メカニズムは量子トンネル効果に基づくものであることを結論づけるものです。

図2. 水素ポンピング法によるグラフェン膜のH/D分離能の評価の概念図.

図3. (a) 本研究で作製した陽極の構造.(b) H/D分離能と電圧との関係.(c) 電圧に対する水素イオンと重水素イオンのポテンシャルエネルギーの違い.

今後の展望

グラフェン膜の量子トンネル効果を利用した分離法では常温でも高いH/D分離能が発現します。

また、実験系で用いた固体高分子形の電気化学デバイスは、すでに商用化されており常温~80℃程度の温度領域で動作する特徴を有します。グラフェン膜とこのデバイスを組み合わせることで従来手法の深冷蒸留法と異なり、冷却にかかるコストが一切必要のない低コストの分離デバイス創製が可能であると考えています。商用化可能なレベルまで分離コストを下げるには、より効率よく分離する(電圧を高くしても分離能が低減しない)膜を開発する必要があります。本研究成果の理論と実験を合わせた設計指針に基づき、一原子の厚さからなるグラフェン膜以外のナノ材料を適用することで、量子トンネル効果を利用した常温かつ高分離能をもつ電極材料を開発し、デバイス化を試みます。

特記事項

【論文情報】

雑誌名:ACS nano (2022).

タイトル: “Efficient Hydrogen Isotope Separation by Tunneling Effect Using Graphene-Based Heterogeneous Electrocatalysts in Electrochemical Hydrogen Isotope Pumping”

(電気化学水素ポンピングによるグラフェンからなるヘテロ電極触媒のトンネル効果による効率的な水素同位体分離)

著者名:Satoshi Yasuda, Hisayoshi Matsushima, Kenji Harada, Risako Tanii, Tomo-o Terasawa, Masahiro Yano, Hidehito Asaoka, Jessiel Siaron Gueriba, Wilson Agerico Diño, and Katsuyuki Fukutani

【各機関の役割】

<原子力機構>

保田諭(研究主幹):研究立案、実験、解析、考察、総括

福谷克之(グループリーダー、東京大学 生産技術研究所 教授):考察、理論計算

朝岡秀人(副センター長)、矢野雅大(研究員)、寺澤知潮(研究員):考察

<東京大学>

福谷克之(生産技術研究所 教授):考察、理論計算

<北海道大学>

松島永佳(大学院工学研究院 准教授):実験手法指導、谷井理沙子(当時修士学生)、原田健児(当時修士学生):実験補助

<大阪大学>

Wilson Agerico Diño(大学院工学研究科 准教授):考察、理論計算、Jessiel Siaron Gueriba(当時博士学生):理論計算補助

【助成金の情報】

本研究の一部は、日本学術振興会科研費18H01834, 18H05518, 20K15136, 21K19034, 21H04650, 21H01751の助成を受けたものです。また、一部は原子力機構の萌芽研究開発制度の助成を受けて実施しました。

用語説明

- グラフェン膜

炭素原子からのみなるシート状のナノ材料です。炭素原子が六角形に並んだ構造であり、一原子の厚みからなる物質です。電気・熱伝導性が高く、引張強度も高いといった特徴を有することから、様々な分野において注目され研究されている材料です。

- 水素イオンと重水素イオン

水素原子および重水素原子が電子を一個失った陽イオンです。大きさはほぼ同じですが、原子核を構成している中性子の数は水素イオンでは0個、重水素イオンでは一個であるため、重水素イオンの方が、水素イオンよりも二倍ほど重たい性質があります。

- 量子トンネル効果

軽い粒子の波動性の特徴によって、エネルギーを必要とせずに反応に必要なバリアをすり抜ける現象です。一般的には水素と重水素のイオンはグラフェン膜を抜けるためには活性化障壁と呼ばれる“抵抗”があり、その抵抗となるバリアを乗り越えるために、あるエネルギーが必要となります。本文では、この経路を経由する移動を古典的な移動と表現しています。一方、水素と重水素のイオンは軽い粒子であるため物質の波動性の特徴によってエネルギーを必要とせずにバリアをすり抜けることもできます。このときより軽い水素イオンが重水素イオンよりも多くすり抜ける特徴をもちます。この現象は量子トンネル効果と呼ばれており、本文ではこの経路を経由する移動を量子的な移動と表現しています。なお、量子トンネル効果は、すり抜ける対象となる物質のバリアの幅が狭いほど顕著で、すなわち、一原子の厚さであるグラフェン膜で効果的に発現します。

- 深冷蒸留法

物質の沸点の違いを利用して分離する方法です。様々なガスを分離する手法として一般的によく使われています(代表的な例として空気中から窒素と酸素、アルゴンを製造するときなど)。水素と重水素の混合ガスを冷却させて液化させます。この二つが混合した液体を加熱して一部を蒸発させると、沸騰しやすい水素がより多く蒸発するので、液体中の重水素の濃度が増えます。このようなプロセスを何度も繰り返すことで水素と重水素を分離していきます。水素と重水素の沸点はそれぞれ―252.9℃と―249.4℃になります。