量子極限で「局在化」,「相転移」は起こらない

「ピーク構造」の正体解明と「双晶境界バリア」現象の発見 全く新しいデバイスへの応用に踏み出した一歩

リリース概要

電気通信大学大学院情報理工学研究科の伏屋雄紀准教授(当時:大阪大学大学院基礎工学研究科助教)およびK. Behnia教授(パリ高等物理化学学校)らの日仏研究グループは,量子極限状態においてこれまで謎とされてきたランダウ・スペクトルにおけるピーク構造 の正体を解明し,また同時に今までに知られていない「双晶境界バリア 」現象を発見しました.

本研究成果は,2012年8月27日(日本時間28日)発行の米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Science of USA)のEarly Edition にて公開されました.

研究の背景

量子力学の世界では,電子に磁場をかけるとそのエネルギーはとびとびの値(ランダウ準位 )へと量子化されます.さらに磁場を強くすると,すべての電子が同じランダウ準位に閉じ込められてしまいます.この状態のことを「量子極限」と呼びます.量子極限の物理は,現代物理学に残された挑戦的な未踏分野の一つで,従来の常識とは全く異なった世界が広がっていると期待されています.例えば,電子が動けなくなったり(局在化),何らかの相転移を起したりするものと“予想”されていますが,詳しいことはほとんど分かっていません.というのも,通常の金属が量子極限に達するには何百テスラ(一般的な棒磁石の約1万倍)もの強磁場が必要で,実験は極めて困難だからです.

2007年,この問題に対して,Behnia教授(パリ高等物理化学学校)らは,ディラック電子系 と呼ばれる特殊な物質であるビスマス (図1参照)を用いれば,高々1テスラ(棒磁石の約10倍)ほどの弱い磁場でも量子極限に到達できることを示しました.そしてそのビスマスの量子極限において,ランダウ・スペクトルに不可解なピーク構造を発見し,世界中の注目を集めました.この正体不明のピークこそ,局在化,もしくは相転移の兆候であるとの期待が高まり,その起源についていくつもの理論が提案されましたが,どれもその後実験的に否定され,正体が解き明かされないまま5年が過ぎました.

図1 ビスマスの結晶

本研究成果の内容

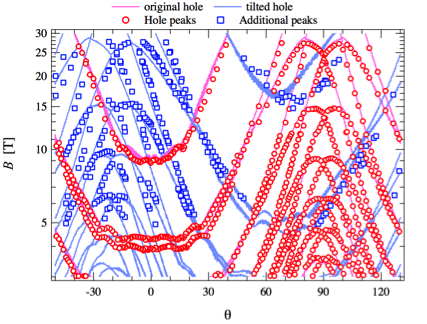

今回の研究でBehnia教授らは,さらに磁場の方向を回転させることで,ピーク構造に特徴的な磁場角度依存性があることを初めて見出しました(図2左参照).ただしこの角度依存性は大変複雑であるため,実験結果からだけではその正体はまだ明らかになりませんでした.そこでかねてからディラック電子系の理論研究を行っていた伏屋准教授は,Behnia教授らと協同してこのピーク構造の角度依存性を「拡張ディラック模型 」と呼ばれる理論模型に基づいて解析した結果,ついにそのピーク構造の正体は,108度傾いた双子の結晶(双晶 )からの信号であることを突き止めました(図2右参照).この双晶理論は同時に,量子極限において局在化も相転移も「起こっていない」ことを示しており,量子極限の性質が従来の“予想”とは大きく異なることを明らかにしました.

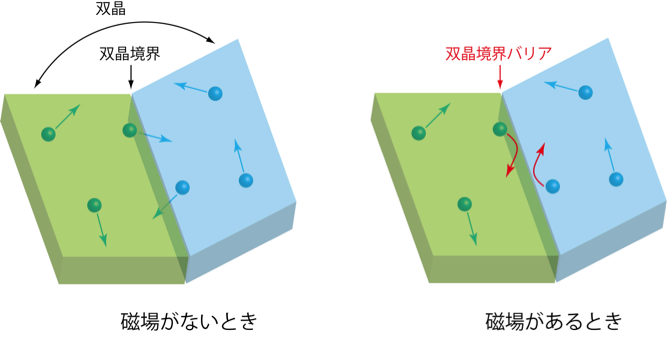

また一方,この双晶理論は新たな現象が起きていることも明らかにしました.すなわち,双晶境界では,電子が自由に行き来することができず,あたかも見えないバリアができてしまっているかに振る舞うというのです(図3参照).通常,異なる結晶を接合した際,多少の不自由さは生じるものの,電子は結晶間を行き来することができます.現代の半導体技術はまさにこの性質を利用しています.今の場合,左右の結晶はどちらも同じビスマス結晶で,磁場がない場合,電子は双晶境界を完全に自由に行き来できます.ところがひとたび磁場がかかると,境界にバリアの様なもの(エネルギーや粒子数が不連続になる)ができてしまい,強磁場中で電子は自由にバリアを行き来できなくなるのです.そのようなバリアは発見されたことがなく,量子極限状態がそのような性質を持っていたことは全くの驚きです.

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

我々は,ランダウ・スペクトルにおける量子極限のピーク構造の正体を実験的,理論的に明らかにしたと同時に,「双晶境界バリア」という,全く新しい現象を発見しました.この双晶境界バリアの性質を使うと,今後の研究の進展により,例えば磁場のon/offで電流を制御するなど,従来の半導体技術にはない,新たなメカニズムをもったデバイスに応用されることが期待されます.本研究は,純粋な基礎科学の研究が,同時に応用技術へと通じる,まさに「科学と技術が融合」した研究であるといえます.

発表論文

“Landau spectrum and twin boundaries of bismuth in the extreme quantum limit”

(ビスマスの量子極限におけるランダウ準位構造と双晶境界)

Z. Zhu, B. Fauqué, L. Malone, A. B. Antunes, Y. Fuseya, and K. Behnia

参考図

図2

(左)ランダウ・スペクトルにおけるピーク構造の磁場角度依存性.

(右)ピーク位置の実験値(赤丸,青四角)と双晶理論による計算値(赤,青線).実験と理論が驚くべき精度で一致し,双晶理論の正しさを裏付ける.

図3 双晶境界バリアの概念図

参考URL

用語説明

- ランダウ・スペクトルにおけるピーク構造

磁場の大きさを変えながら電気抵抗や磁化率などを測定すると,それらの信号強度が振動する.これらをランダウ・スペクトルと呼ぶ.この振動を解析すれば電子の状態(より正しくはランダウ準位 の情報)が分かる. 量子極限状態ではこの振動はなくなり,何も起きないとされていたので,そこで発見されたピーク構造は謎とされた.(図2参照)

- 双晶境界バリア

磁場がない場合,双晶※同士の境界では,電子のエネルギーや密度は連続で,電子は境界を自由に行き来することができる.ところが磁場がある場合,電子のエネルギーや密度が大きく異なってしまい,あたかも境界を電子が行き来できなくなったように見える現象.今回の研究で初めて発見された.(図3参照)

※ 双晶とは,鏡に映し出した関係にある同じ結晶同士(図3の緑と青の結晶)が,ある共通の結晶面を境にくっついている状態のものを指す.日常的に目にするのは,水晶などの双晶.

- ランダウ準位

物質に磁場をかけると,その中の電子は磁場に垂直な面内で円軌道を描き(サイクロトロン運動),その垂直面内のエネルギーはとびとびの値をとる.このとびとびの値のことをランダウ準位という.

- ディラック電子系

1928年にディラックが相対論的量子力学に基づいて予言した特殊な電子「ディラック電子」が,様々な物質中に存在していることが分かってきた.その一連 の物質群をディラック電子系と呼ぶ.最近では単層グラファイト(グラフェン,2010年ノーベル賞)の実験的発見を契機として,ディラック電子系は,その 極めて特異な性質から,世界中の注目を集めている.

- ビスマス

今から約半世紀前,物質中で初めてディラック電子が同定された物質.電子の有効質量が通常の1000分の1ほどと極めて軽く,そのため通常の1000分の1ほどのごく小さい磁場で量子極限に達することができる.

- 拡張ディラック模型

理想的なディラック電子という仮定(ディラック模型)で理論計算を行った結果と,ビスマスの実験データとの間にはずれが生じる.伏屋准教授はより詳しい理 論を展開することで,実験データとの間のずれをなくすことに成功した.この理論で用いた理論模型を拡張ディラック模型と呼ぶ.