立体視の脳メカニズムの解明進む

脳の特徴を生かした3D映像技術の開発に期待

<リリース概要>

本学生命機能研究科の藤田一郎教授と塩崎博史研究員らは、ヒトやサルが持つ特殊な立体視能力(「微小奥行き視」)を担う脳領域を同定しました。今後、この領域における奥行き情報の抽出メカニズムや利用方法が明らかになることで、脳情報処理の特徴を生かしたより自然な立体映像の作成、眼精疲労の軽減などを実現する3Dビジョン技術の開発・改良に役立つと期待されます。

<研究の背景>

顔の正面に目がついている動物では、右目に映る像と左目に映る像が、ほんのわずか、ずれています。脳がこの位置ずれに基づいて、視覚対象の奥行きを計算し、私たちは世界を立体的に知覚します 。ヒトやサルなど霊長類ではこの能力が特に鋭敏で、2メートル先に立てた2本の針が前後に4ミリずれた時、どちらの針が手前にあるのかを言い当てることができます。この能力は「微小奥行き視」と呼ばれますが、従来、この知覚能力を脳のどこが担っているかは不明でした。

<研究の内容>

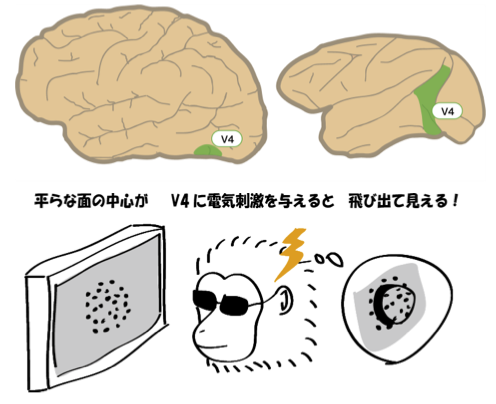

本研究は、大脳皮質のV4野と呼ばれる領域が微小奥行き視を担うことを明らかにしました 。霊長類の大脳皮質のおよそ半分は視覚に関わっており、その中には、30を超える領域が含まれています。本研究グループは、モニター提示画像を立体的に見るためのメガネをかけた動物のV4野の電気活動を解析しました。その結果、V4細胞の活動強度が動物の奥行き判断と合致することを見出しました。また、 V4細胞の活動を人為的に変化させると、動物の奥行き判断が影響を受ける ことを示しました。例えば、物体が手前にあることを伝える細胞の活動を上昇させると、平らな面を見ていても手前に飛び出ていると動物は判断します。つまり、V4野の活動変化が原因となって、動物の奥行き判断が変わることを証明しました。従来、頭頂葉にある領野と奥行き知覚の関係が主に調べられてきたのですが、今回、側頭葉にあるV4野に注目したことで、いままで不明であった「微小奥行き視の責任部位」が明らかになりました。

<今後の展開>

本研究により微小な奥行きを知覚する際に働く脳の実体が判明し、立体視の脳内機構の理解が進みました。V4細胞の性質をさらに解明することで、3D映像技術の有用な設計指針を得ることができます 。これらの指針を得ることで、将来的には、コンピュータグラフィクスを用いた 立体映像の作成の際に、より自然な映像を作ることが可能になり、無理な両眼立体視を強いられることで起きていた眼精疲労(目の奥の痛み、頭痛、吐き気など)の軽減を図ることができます。

※1

右目に映る像と左目に映る像の間の小さな位置ずれのことを両眼視差と呼びます。両眼視差と両眼間距離がわかると三角法により対象物までの距離を知ることができます。脳はこの計算を行っており、それにより世界が三次元に見えることを両眼立体視と言います。片目を閉じていても世界はそれなりに立体的に見えますが、閉じていた目を開けた瞬間に、それまでにない立体感が生まれます。これが、両眼立体視の産物です。

※2

1970年代から、両眼立体視と呼ばれる現象の中には、複数の異なった現象が含まれていると考えられていました。その例の一つが、粗い奥行きを見ること(coarse stereopsis、粗い奥行き視)と、微小な奥行きを見ること(fine stereopsis、細かい奥行き視あるいは微小奥行き視)です。しかし、両眼立体視は一つであるという考えも学界にはあり、知覚心理学の分野で長く論争が続いてきました。2000年代に入ってから、大脳皮質のMT野と呼ばれるところが粗い奥行き視に関わるものの、微小奥行き視には関与していないという脳科学的証拠が得られました。今回、さらに、微小奥行き視はV4野により担われていることがわかったことから、粗い奥行き視と微小奥行き視は、脳の中の異なった部位が担う2つの現象であることが確定しました。

※3

立体映像に両眼視差をたくさんつければつけるほど、立体感が出るかと言うとそうではありません。奥行き感の重要な部分(奥行きを持った「面」の知覚)は、微小奥行き視を担う脳部位が関与しています。現在の3D映像は、この点(微小な両眼視差が「面」の奥行き感を得る上で重要であるという点)が十分に考慮されておらず、不必要に大きな両眼視差が映像に与えられています。従って、立体映像に自然さが足りず、加えて、眼精疲労を引き起こすこともあります。今後、さらに、両眼立体視の脳メカニズムを探求していくことで、より優れた3D映像を作成する技術の開発にヒントを与えると期待できます。