極小単位の熱測定で、 生命の神秘の物理的な解明に挑む。

生物物理学/蛋白質研究所 准教授 鈴木 団

物理的な変化を測定することで、 生物のメカニズムをミクロに紐解く。

私が専門としているのは、「生物物理学」という学問領域。生物学というと、生き物の種類や属性を分類する博物学のようなイメージに加え、遺伝子を操作する分子生物学をイメージされるでしょう。生物物理学はそこに物理の観点を加えた、合いの子的な領域です。その中でも我々のような生物物理学者は、端的にいうと、生物の機構や細胞に、叩く・引っ張る・熱する、などの刺激を与えます。その結果、対象がどう変化するか、どんな応答をみせるかを観測・分析して、生物の神秘を紐解いていくのが目標です。小さな頃から動物と物理が好きで、どちらも学びたいと思ううちに、自然とこの研究領域にたどり着いていました。

生物物理学者として、私は対象物を観測する切り口に「熱」を用いており、自分たちの展開している研究を「熱生物学」と定義づけています。人間も動物も昆虫も、生物はすべからく熱をつくって生命活動を行っています。普段は深く考えませんが、風邪をひいたりすると体温が上がって、体の中で熱がつくられていることを意識しますよね。生物はどんなふうに熱をつくっているのか、どんな反応が体の中で起きてその熱が伝わっていくのか。全身を対象にすれば、体温計で簡単にデータがとれるので、どんなときに温度が高くなったり低くなったりするか、長年の研究である程度解明されています。でも、私たちの身体は小さな細胞の集合体。全身が熱を持っているということは、細胞一つひとつが熱をつくったり、伝えたりしている、ということになります。しかし、測定がぐんと難しくなることもあり、細胞単位での熱の仕組みなどは、実は今日までほとんど明らかにされていません。そんな「細胞単位での熱のメカニズム」を見つめることが、私の研究テーマになっています。

研究の難しい部分は、なんといっても「小さな対象の温度をどうやって測るか」という点に尽きます。細胞用の温度計なんてどこにも売っていませんから、自分で作るしかありません。温度によって色が変化する蛍光色素を用いたり、温度変化のデータを取得できるナノ量子センサーを開発したり。“研究する方法を研究する”ところから日々奮闘しているため、観測に使用する材料にまつわる知見や、測定技術なども、私独自の強みとなっています。

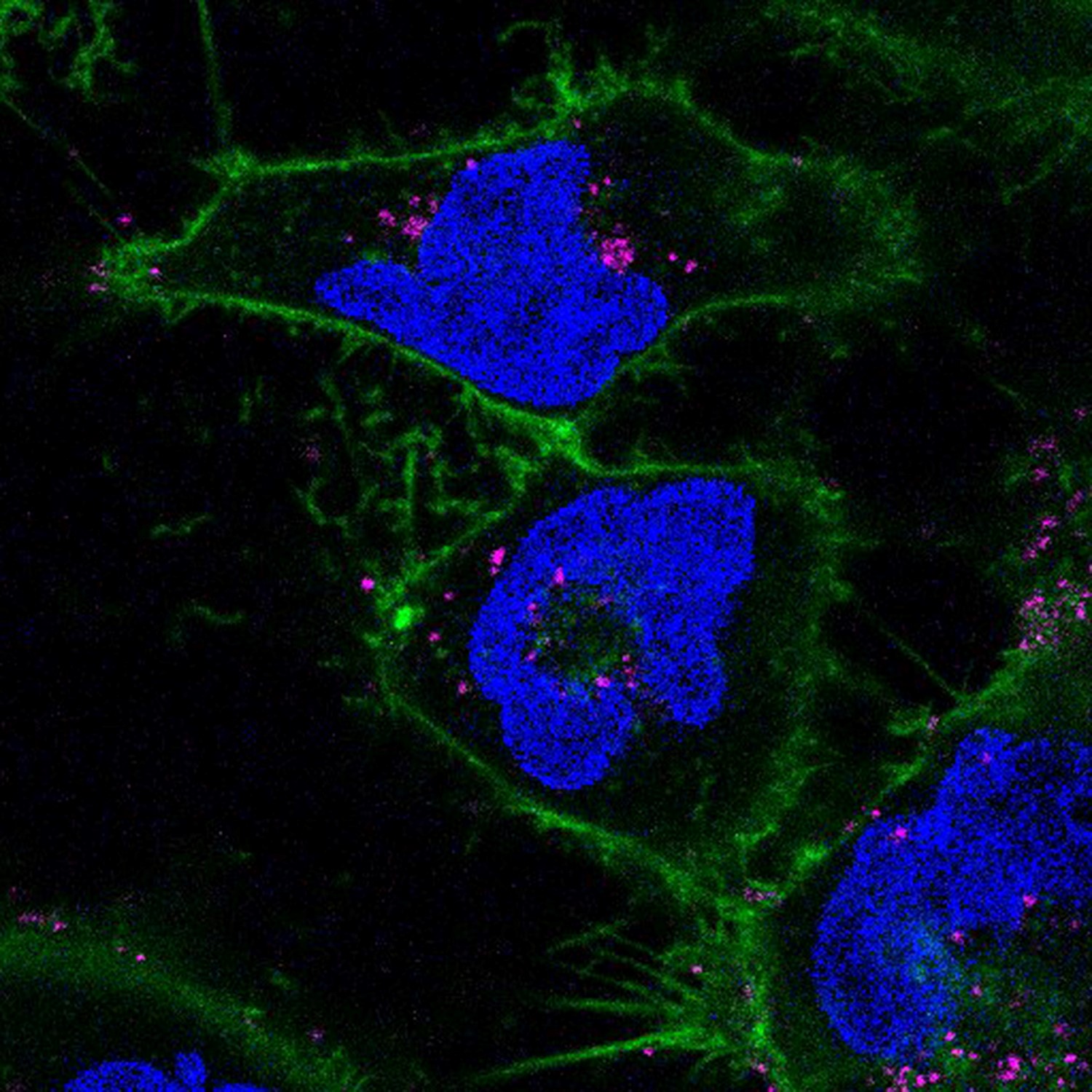

ヒト子宮頸癌由来HeLa細胞(緑色が細胞の境界、青色がDNAを含む細胞核)と蛍光ナノ粒子(赤色)

医学領域とのコラボレーションで、 臨床現場や、社会に役立つ発見を。

「極小対象物の熱を測り、操作する」という武器を使って、生物の神秘を紐解く真理探究的な基礎研究。これに加え、生物の体の中で起こっていることを物理的に解明した結果を、疾病の治療や予防に役立てていく基礎医学研究も、私が大切にしている軸のひとつです。

例えば2022年には、全身麻酔を受けた方の体温上昇が止まらなくなる「悪性高熱症」のメカニズム解明に、医学領域の研究者と共に挑戦。麻酔薬が細胞内のカルシウムイオン放出を促進した結果、熱産生が活発になり、その熱刺激によってさらにカルシウムイオンが放出されてしまう。この「負のサイクル」によって、体温が際限なく高まってしまう事実を突き止めました。これは悪性高熱症だけでなく、近年の気温上昇で発症が増えている熱中症などにもつながりうるメカニズム。多くの人の命を救う基盤になる可能性を秘めた成果を得られたという意味で、非常に意義深い共同研究になったと考えています。

このコラボレーションは偶然の出会いから生まれたもの。とある研究会で我々が「熱刺激によって、細胞内のカルシウムイオンの濃度変化が起こる」という報告をしたところ、それが悪性高熱症を研究していたチームの目に留まり、共同研究に至りました。この例のように、技術の飛躍的進歩を叶えるカギは「人と人との出会い」が握っていると、私は思っています。

専門分野の決定も、国を超えた共同研究も。 「出会い」があるから、前に進める。

そもそも私が「小さなスケールで温度を測る、熱刺激を与える」という研究スタイルを見出せたのも、学生時代の出会いに起因しています。当時私が所属していた研究室の主要なテーマは「筋肉」。筋肉を構成する10nmほどのタンパク質に、とある蛍光色素を付けて観察を行っていました。蛍光色素は、単に小さな対象物を光らせ、観測しやすくするための研究材料でしたが、研究を進めるうち「温度が高いと色が暗く、低いと明るくなる」という特性を持っていることが明らかに。それに目をつけたのが、あるロシア人研究員。彼は「タンパク質の観測に、温度という尺度を加えられないか?」という相談を、私に持ちかけてきました。このアイデアは、それまでの生物物理学には存在しなかった考え方。当時の私は「生物物理学に新しい光をもたらせるんじゃないか」と感じて共同研究に参加することに。このロシア人研究員と、彼の持つアイデアとの出会いが、研究者としての今の自分をも決定づける、非常に重要なターニングポイントになりました。

シンガポールの研究所にいた頃も、多岐にわたる共同研究に参加。現地の研究者はつながりづくりに貪欲で、交流会も頻繁に開催されていたので、研究に発展する出会いが、そこら中に転がっていました。このような場で得た偶然の出会いを「つながり」に変換し、共同研究へと発展させていくコツ。それは、出会いの段階で「手の内を見せ合う」ことにあります。「私はこれが得意です」「こんな結果を得ています」といった内容が、出会った人たちにしかるべき形で伝わる。その過程をつくれれば、相手がたとえ遠い領域の研究者、産業界の方であっても、知見と知見のピースが噛み合って、イノベーションが生まれてくるものです。

強いていうなら、今の日本のアカデミア・産業界の間には、この「手の内を見せ合う」機会が足りていないのかもしれません。「どんなゴールをめざしているのか」「何が得意なのか」「何ができずに悩んでいるのか」。そういった内情をカジュアルに見せ合える場が増えれば、異分野間でのコラボが活発化し、世の中を変えるような発見も、生まれやすくなっていくのではないでしょうか。

- 2050未来考究 -

電気信号ではなく、熱によって人体の動きや機能を操れるように。

心臓の拍動をサポートするペースメーカーなどの事例を思い浮かべると分かるように、人の筋肉を外部から制御して乱れた機能や弱まった動きをサポートする機器は、基本的に「電気信号」を発して体に働きかけています。しかし電気ショックというものは、人体に大きな負荷をかけてしまう刺激であることも事実。私の研究では、熱刺激を与えることで筋肉の収縮などをコントロールできることを、細胞単位で実証できています。2050年には、電気ではなく熱を用いて筋肉を動かすことができるようになり、今よりもマイルドに、簡便に、人体の動きを制御・サポートできるような機器が生まれているかもしれません。

鈴木准教授にとって研究とは

半ば自分自身みたいなところがあります。単なる仕事ではないですし、完全プライベートでもないのですが、ずっと頭から離れない。研究のことをずっと考えていても苦になりません。

●鈴木 団(すずき まどか)

大阪大学 蛋白質研究所 准教授

1999年早稲田大学理工学部応用物理学科卒業。2004年同大学院生命理工学専攻博士後期課程満期退学後、博士(理学)取得。アジア太平洋研究科 国際経営学専攻修士、技術経営学修士(専門職)を取得した後、早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所に所属。大阪大学蛋白質研究所講師を経て、23年より現職。

■デジタルパンフレットはこちらからご覧いただけます。

▼大阪大学 「OU RESEARCH GAZETTE」第2号

https://www.d-pam.com/osaka-u/2312488/index.html?tm=1

(2023年8月取材)