体の奥まで届く光を、分子の「形」で生み出す

“お椀型分子”による高効率近赤外発光の実現

研究成果のポイント

- 電子を受け取る性質の強いお椀型分子を主骨格とした、溶液中で量子収率66%を超える新しい近赤外発光分子の創製に成功

- 従来の平面型分子を基盤とした系では、分子間相互作用により発光に寄与するエネルギーが失われやすく、特に溶液中での高効率近赤外発光は困難だったが、「お椀型」という形を使うことで可能に

- 非平面分子を活用した新しい近赤外発光材料設計指針を提示し、生体イメージングや次世代光電子デバイスへの応用展開が期待

概要

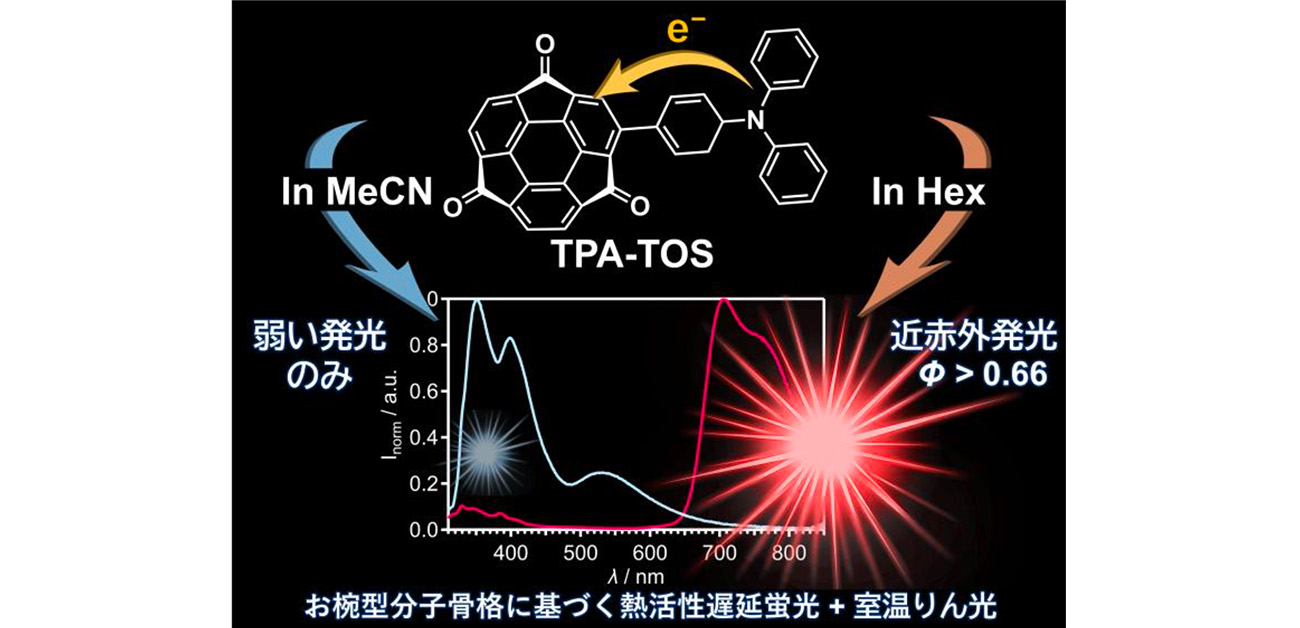

大阪大学大学院工学研究科の大学院生のHan Junyiさん(博士後期課程 研究当時)、燒山佑美准教授、武田洋平准教授、櫻井英博教授、同大学先導的学際研究機構の大久保敬教授、同大学大学院基礎工学研究科の岸亮平准教授、慶應義塾大学の酒井隼人専任講師、羽曾部卓教授らの研究グループは、お椀型分子骨格をもつ新しい近赤外発光分子を開発し、非極性溶媒中で66%を超える高い量子収率を得ることに成功しました(図1)。本研究では、「曲がった分子構造」を積極的に活用することで、従来困難であった光のふるまいを実現しています。

近赤外光は、生体を透過しやすく背景ノイズが少ないことから、医療イメージングや光デバイスへの応用が期待されています。しかし、一般によく用いられる平面型の分子は、発光に使うためのエネルギーを失いやすく、特に溶液中で強い近赤外発光を示すことは困難でした。

今回、研究グループは、電子を受け取る性質の強いお椀型分子(トリオキソスマネン、TOS)と、電子を与える分子(トリフェニルアミン、TPA)を組み合わせた新しい分子TPA-TOSを設計し、溶媒環境に応じて光の性質が大きく変化することを見出しました。特に非極性の溶媒中では、分子内部で電荷が移動した状態を経由しながら、熱によって再び蛍光発光を示す現象や、りん光を伴う複雑な発光過程が協奏的に起こることで、高効率な近赤外発光が実現されていることが分かりました。

本成果は、分子の「形」に着目することで光物性を制御できる新たな設計指針を示すものであり、将来的には生体イメージング材料や次世代光電子デバイスへの応用が期待されます。

本研究成果は、英国科学誌「Material Chemistry Frontiers」に、1月29日(木)10時(日本時間)に公開されました。

図1. 本研究成果を示す概念図。

研究の背景

約700 nm以上の波長を持つ近赤外光は、生体を透過しやすく、背景ノイズが少ないという特長をもつことから、医療イメージングや光電子デバイスなど幅広い分野で注目されています。そのため、近赤外光を効率よく発する有機分子材料の開発は、材料化学における重要な研究課題の一つとなっています。

これまで近赤外発光材料の多くは、平面状の芳香族分子を基本骨格として設計されてきました。しかし、こうした分子は分子同士が強く引き寄せ合ってしまい、光る前に発光するためのエネルギーを失う「消光」が起こりやすいという問題を抱えています。特に溶液中では、分子の運動が自由になるため、高効率な近赤外発光を維持することが難しいとされてきました。一方で、分子骨格をあえて平面から外し、曲がった形にすることで、従来とは異なる電子状態や光物性が生まれる可能性が近年注目されています。ところが、このような非平面分子を用いて、近赤外領域で高効率な発光を実現した例は限られており、その発光メカニズムも十分には理解されていませんでした。

研究の内容

研究グループでは、これまで研究を進めてきた、お椀型構造をもつ分子「トリオキソスマネン(TOS)」に着目しました。TOSは、分子全体が曲がった独特の形状を持ち、電子を受け取りやすいことが知られています。研究グループは、このTOSを電子受容体とし、電子を与えやすい分子であるトリフェニルアミン(TPA)を組み合わせた新しい分子(TPA-TOS)を設計・合成しました(図2)。

創製した分子を用いて光物性測定を行ったところ、極性の高い溶媒中では、紫外領域に弱い発光を示すのみでしたが、非極性溶媒中では、650~850 nmにわたる強い近赤外発光を示し、その発光効率(量子収率)は66%を超えることが明らかになり、溶媒の性質によって発光挙動が大きく変化することが分かりました(図3)。

さらに、時間分解分光や電子スピン共鳴測定などの解析の結果、この高効率発光は、分子内で電荷が移動した状態(電荷移動状態)を経由しながら、熱によって再び蛍光を放つ現象(熱活性化遅延蛍光)と、室温りん光とが同時に関与する複雑な励起状態ダイナミクスによって生じていることが分かりました(図4)。また、分子内部で電荷が分離した状態(電荷分離状態)が比較的長時間、安定に存在することも確認され、曲がった分子骨格がこれらの特異な挙動に重要な役割を果たしていると考えられます。

図2. 今回注目した分子の構造。

図3. 様々な溶媒中でのTPA-TOSの(a)紫外・可視吸収、(b)発光スペクトル。

写真は365nmUVライト照射(a)前、(b)後のTPA-TOSヘキサン溶液。

図4. ヘキサンを溶媒とした場合のTPA-TOSの光緩和過程の模式図。

スペクトルに見られる2つの山はそれぞれ蛍光成分とりん光成分に由来している。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果は、「曲がった分子構造」を積極的に活用することで、溶液中でも高効率な近赤外発光を実現できることを示した点に大きな意義があります。これは、従来の近赤外発光材料の設計に対して、分子の「平面性」に依存しない新たな設計指針を提示するものです。将来的には、本研究で得られた知見を基に、生体の深部を可視化できる医療用蛍光プローブや、省エネルギーで高性能な光電子デバイスなどへの応用が期待されます。また、分子の形状と励起状態の関係を理解することで、これまでにない機能をもつ有機材料の創出につながる可能性があり、基礎科学と応用研究の両面から重要な成果であるといえます。

特記事項

本研究成果は、2026年1月29日(木)10時(日本時間)に英国科学誌「Materials Chemistry Frontiers」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“High Quantum Yield NIR Emission via Charge Transfer States in Buckybowl-TPA based D–A Systems”

著者名:Yumi Yakiyama, Junyi Han, Hayato Sakai, Taku Hasobe, Youhei Takeda, Ryohei Kishi, Kei Ohkubo and Hidehiro Sakurai

DOI:https://doi.org/10.1039/D5QM00818B

なお、本研究は、科研費 新学術領域研究「π造形科学」 JP26102002、学術変革領域A「2.5次元物質科学」 JP21H05233、基盤研究S JP22H04974、基盤研究A JP19H00912、JP24H00460、基盤研究B JP22H02050、JP24K01473、基盤研究C JP23K04708、挑戦的研究(萌芽) JP24K21770、文部科学省「物質・デバイス領域共同研究拠点」、分子科学研究所計算科学研究センター、増屋記念基礎研究振興財団、大塚敏美育英奨学財団の支援を受けて実施されました。

参考URL

SDGsの目標

用語説明

- 近赤外光

可視光領域に最も近い特性を持つ赤外線領域(約700 nm~2500 nm)の電磁波のこと。物質透過性が高いため、食品の糖度測定、リモコン、暗視カメラ、生体認証、さらには医療診断やがん治療(光免疫療法)など、非破壊・安全な分析や計測に幅広く利用されている。

- 電荷移動状態

光励起により、電子を与えやすい部位(電子ドナー部位)から電子を受け取りやすい部位(電子アクセプター部位)へと電荷が移動した状態(Dδ+-Aδ−)。

- 熱活性化遅延蛍光

光緩和過程で生じた三重項励起種が熱エネルギーによって一重項状態に変換されたあとに放出される蛍光のこと。三重項-一重項の間の変換(項間交差)という禁制過程を経て発せられる光のため、励起一重項状態から即座に生じる即時蛍光と比べて寿命が長いという特徴を持つ。

- 室温りん光

通常は液体窒素などの低温下でしか観測されない「りん光(長い発光寿命を持つ光)」を、室温(大気下)で観測できる現象のこと。一般的に、有機分子の励起三重項状態は熱運動によって失活しやすく、現在活用されている室温りん光材料のほとんどは、イリジウム(Ir)や白金(Pt)を含む重金属錯体がベースとなっている。

- 電荷分離状態

光励起により、分子内で電子が完全に分離したイオン対(D·+-A·−)となった状態。特に電荷分離状態は長寿命化することで太陽電池などの高効率化に大きく貢献できることが知られている。