中性子過剰なスズ原子核は小さい

陽子弾性散乱を用いた重い不安定核研究の始まり

概要

京都大学大学院理学研究科 土方佑斗博士課程学生(研究当時)、銭廣十三准教授、理化学研究所仁科加速器科学研究センター核反応研究部 上坂友洋部長、大阪大学核物理研究センター 松田洋平教授、大田晋輔教授、筑波大学計算科学研究センター 宮城宇志助教、東京大学原子核科学研究センター 横山輪助教らの国際共同研究グループは、二重閉殻構造を持つ不安定原子核(不安定核)である質量数132のスズ (以降¹³²Snと表記)の物質半径を初めて測定し、その値が第一原理計算による予言値より小さいことを明らかにしました。本研究成果は原子核分野にとどまらず中性子星の構造研究など宇宙分野にも大きな貢献をもたらすことが期待されます。

原子核の大きさ(半径)は、その性質を表す最も基本的な量の一つです。安定な原子核では、半径と原子核質量の間に「1/3べき乗則」が成り立つことがよく知られていますが、陽子数に比べて中性子数が非常に多い中性子過剰領域ではこの系統性からズレが生じる事例が報告されており、実験・理論双方から研究が進められていました。特に二重閉殻構造を持つカルシウムの安定・不安定同位体では、最先端理論で説明のできない異常が報告されており、他の二重閉殻な原子核での半径データが待ち望まれていました。

今回、本国際共同研究グループは、理化学研究所RIビームファクトリー(RIBF)において得られる高強度な¹³²Snビームと固体状態の水素標的の散乱測定を実施しました。この測定から得られた弾性散乱データを用い、¹³²Sn物質半径の精密測定に世界で初めて成功しました。新しく得られた結果は、最先端の相互作用を用いた第一原理計算の予言値に比べ小さいことを示しており、カルシウムで見られた半径異常が、中性子過剰核のより広い領域に渡っていることを明らかにしました。

従来の信頼度の高い理論では再現できておらず、今後の更なる研究が期待されます。

本研究成果は、2026年1月7日に日本の国際学術誌「Progress of Theoretical and Experimental Physics」にオンライン掲載されました。

研究の背景

陽子と中性子から構成される原子核において、その大きさや形状は最も基本的な性質の一つです。そのため、1900年代半ば頃より精力的に測定が行われてきました。初期の研究では、安定核を対象に行われ、陽子と中性子が概ね近い形状を取ることが知られていました。

その後、加速器技術・測定手法の発展により、不安定核に対する研究も拓かれました。その結果、陽子数よりも中性子数が非常に大きい中性子過剰核において、ハロー構造やスキン構造といった、安定核では見られなかった特異な構造が発見されました。このような特異な現象を解き明かすためにも、不安定核の大きさを測定することは極めて重要です。

これまで不安定核においては、陽子分布に起因する荷電半径が主に測定されてきました。しかし、中性子は電荷が0であるため、荷電半径からはほとんどその情報を引き出すことができません。そこで、中性子の情報を引き出すことができる物質半径の測定が、軽い原子核を中心に行われきましたが、質量数が100を超えるような重い原子核では測定が難しく、これまで実現されていませんでした。

重い中性子過剰核では、陽子に比べて中性子が外側に滲み出した中性子スキン構造が発達することが知られています。中性子スキン構造の測定やその起源の理解は、中性子星の構造や超新星爆発といった天体核現象の解明にも大きくつながります。中でも、陽子数(50)と中性子数(82)がともに魔法数と呼ばれる数で構成され二重閉殻構造を持つ原子核、¹³²Snがその手がかりとして近年注目されています。二重閉殻構造を持つ原子核は理論計算の不定性が小さいとされているため、その中性子スキンの厚さから中性子星に代表される中性子物質の「状態方程式」を引き出すことができます。しかし、これまで不安定核での中性子スキン研究は例が乏しく、その対象は安定な原子核、例えば、²⁰⁸Pbに限定されていました。

研究の内容

私たちは、理化学研究所RIビームファクトリー(以下RIBF)において¹³²Snの陽子に対する弾性散乱実験を世界で初めて実施し、その物質半径を直接決定することに成功しました。

陽子は原子核内の陽子だけでなく中性子とも強い力によって相互作用するため、電子を使う場合と異なり(電子は主に電荷を持つ陽子だけに感度がある)、中性子の情報も引き出せます。また、陽子の弾性散乱測定とは“波”としての陽子が“スリット”である原子核に侵入することで作られる、干渉縞を測定することを意味します。つまり、量子的な干渉を使うことで原子核内の陽子や中性子がどのように分布しているか(形状・密度)や、どのくらい広がっているのか(大きさ・半径)を直接“見る”ことができます。しかし、不安定核での測定は非常に難しいため、ほとんど測定例がありませんでした。

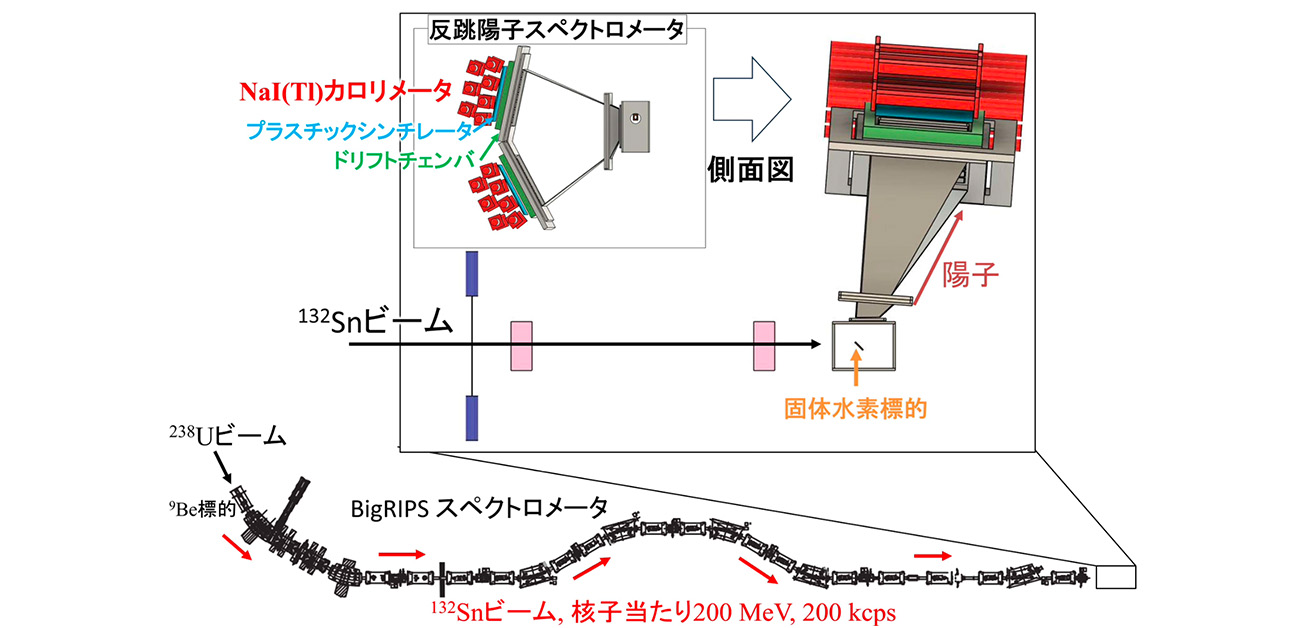

実験では、RIBFの超伝導リングサイクロトロン加速器で光速の約70%まで加速された²³⁸U(ウラン)をベリリウム(Be)標的に照射することで、¹³²Snを含む高い強度の不安定核ビームを生成しました。その後、生成された核子当たり200メガ電子ボルトの¹³²Snビームを使って、我々が開発してきた世界的にもユニークな、固体水素標的と反跳陽子スペクトロメータ(RPS)と呼ばれる装置を用い、世界で初めての測定に成功しました(図1)。

図1. 実験装置の概略図。²³⁸UビームとBe標的の衝突から作られた¹³²SnビームがBigRIPSスペクトロメータ中を輸送され、終端で固体水素標的に照射され陽子弾性散乱事象がRPS検出器群で測定される。

この実験では、測定対象である¹³²Snをビームとして用い、固体水素標的中の止まっている陽子を、干渉を起こすプローブとして用います。散乱された陽子が弾性散乱反応を引き起こすことで、散乱角度に依存した干渉縞が初めて得られました(図2-a)。200メガ電子ボルト近辺の所謂中間エネルギー帯での陽子弾性散乱は、原子核の形状を調べることに適した手法であることが知られています。測定された陽子弾性散乱の角度分布を解析することで、¹³²Snの物質密度分布及び物質半径を決定しました(図2-b, 図3-a)。

図2. (a)陽子弾性散乱の角度毎の強度(微分散乱断面積)。干渉縞になっているのがわかる。黒線は得られた物質分布を元に再現した理論計算。(b)干渉縞から得られた¹³²Snの物質密度分布。球対称を仮定し、動径方向の密度分布として表現される。灰色のバンドは実験誤差を反映した不定性を表している。

測定した¹³²Snの物質半径を、最新の第一原理計算を含む様々な理論計算の予言と比較した結果、得られた物質半径はいずれの計算よりも小さな値であることがわかりました(図3-a)。先行研究から、荷電半径についても理論計算よりやや小さいことが示唆されていましたが、物質半径も小さくなっているということは、陽子と中性子が共に想像以上に小さい領域に閉じ込められていることを意味します。さらに、物質半径の同位体依存性を見てみると、中性子過剰な二重閉殻な核である¹³²Snでは前述の1/3べき乗則からズレが生じていることも明らかになりました(図3-b)。この傾向はカルシウム同位体以外では初めて確認された事実です。この発見は、ズレが局所的な特徴ではなく、中性子過剰原子核に共通する特徴である可能性を示唆しています。荷電半径の系統性だけでは見えなかった事実が物質半径を見ることで明らかになり、よくわかっていると思われていた閉殻構造を持つ原子核でも中性子が多いシステムには既存の理論では理解できない謎があることがわかりました。この結果は、陽子と中性子達がどのように自己組織化するのか、という本質的な問いに答えていくことに繋がります。

図3. (a)¹³²Snの荷電半径(rch)と物質半径(rm)を第一原理計算(緑、オレンジ、シアンの十字、十字の長さは用いている相互作用の不定性を加味している。)および様々な平均場近似と呼ばれる従来用いられていた理論モデル(マゼンタ、黒)と比較したもの。概ね実験結果(縦軸:先行研究による荷電半径の結果、横軸:本研究の結果)の方が、黒丸で囲んだ理論計算より小さいことがわかる(ただし、シアンで示される様な例外もある)。 (b)物質半径と荷電半径のスズ同位体の質量数依存性。点はすべて実験値。安定核で物質半径は質量数Aの1/3乗(青線:rm=r0A1/3)に比例しているが、¹³²Snではそこから大きく外れているのがわかる。

今後は、この特徴がどこまで共通して見られるかを探ることが非常に重要です。特に、カルシウム、スズに続いて中性子過剰で二重閉殻な²⁰⁸Pbを含む鉛同位体での同特徴の確認が不可欠です。²⁰⁸Pbは中性子物質の“状態方程式”を解明する上で重要な原子核として長年注目されてきましたが、もしカルシウムや今回のスズの同位体に見えた特徴が鉛では成り立っていないとしたら、不定性が小さいと思われていた二重閉殻構造を持つ原子核の理論モデルに修正が求められるだけでなく、状態方程式を理解する道筋にも大きな修正が求められることになります。実際、ジェファーソン研究所(米国)で行われた²⁰⁸Pbと⁴⁸Caの最新の測定では、中性子スキン厚が²⁰⁸Pbでは非常に大きく、一方⁴⁸Caでは非常に小さいという矛盾する結果を示しており、既存の理論では理解できていない不一致があることがわかってきました。今回の我々の結果はジェファーソン研究所の⁴⁸Caの結果をサポートするものであり、荷電半径と合わせて考えると、¹³²Snも⁴⁸Caと同じように小さい物質半径、中性子スキン厚であることがわかったのです。もし、従来の理論に基づいて今回の¹³²Snの結果を解釈した場合、中性子物質は状態方程式の解釈から”柔らかい”特性を持つ物質であることが示唆されました。

波及効果、今後の予定

今回、世界で初めて¹³²Snの中間エネルギー陽子弾性散乱の測定に成功したことで、安定核に限定されていた詳細な散乱実験を不安定核の領域へと拡張することに成功しました。また、質量数が100を超えるような重い不安定核である¹³²Snの物質半径測定にも成功し多様な原子核の“形状・大きさ”を見る研究の裾野が広がりました。中性子過剰な二重閉殻構造を持つ原子核による中性子星の構造研究は、これまで⁴⁸Caと²⁰⁸Pbに限定され、しかも互いに矛盾する結果を示していましたが、新たに¹³²Snの結果が加わることで、未だ精密に解明されていない中性子星の構造の理解の重要な手がかりとなります。さらには、本研究を足がかりに不安定核領域で閉殻構造を獲得したことで知られている⁵²Caでの同測定が今後RIBFで計画されています。これまでで最も陽子数に対して中性子数が大きいシステムである⁵²Caでどのように形が発達しているかを調べることで、より直接的に中性子物質の物性にアプローチできると期待されます。

特記事項

【論文情報】

タイトル: First Extraction of the Matter Radius of ¹³²Sn via Proton elastic scattering at 200 MeV/Nucleon

(核子あたり200MeVでの陽子弾性散乱による¹³²Snの物質半径の初測定)

著 者: Y. Hijikata, J. Zenihiro, S. Terashima, Y. Matsuda, H. Sakaguchi, P. Arthuis, T. Miyagi, S. Ota, H. Baba, S. Chebotaryov, M. Dozono, T. Furuno, T. Harada, C. Iwamoto, T. Kawabata, M. Kobayashi, A.J. Krasznahorkay, S. Leblond, T. Lokotko, Y. Maeda, S. Masuoka, M. Matsushita, S. Michimasa, E. Milman, T. Murakami, H. Nasu, J. Okamoto, S. Sakaguchi, M. Takaki, K. Taniue, H. Tokieda, M. Tsumura, O. Wieland, Y. Yamaguchi, Z.H. Yang, R. Yokoyama, and T. Uesaka

掲 載 誌:Progress of Theoretical and Experimental Physics

DOI:10.1093/ptep/ptaf182

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業(15H05451, 23K22500, 23KJ1231, 25K07294)の助成を受けて推進しました。

用語説明

- 二重閉殻構造

原子核は原子と同様に殻構造を持ち、決まった数の陽子、中性子数で安定になることで知られています。魔法数と呼ばれる数(2, 8, 20, 28, 50, 82, 126が知られている)になると特に安定になります。陽子と中性子が共に魔法数を持つ原子核には、例えば⁴He, ¹⁶O, ⁴⁰,⁴⁸Ca, ²⁰⁸Pbなどがあります。このうち陽子数より中性子数が多い中性子過剰な原子核は、⁴⁸Ca, ²⁰⁸Pbだけしかありません。これ以外は、全て不安定核になり、しかも新しい魔法数が発現したり消失したりすることが知られています。現在では¹³²Snに加え²⁴O, ⁵²,⁵⁴Ca, 78Niが確認され、安定核にあるものより多くあることがわかっています(²⁴O, ⁵²,⁵⁴Caは従来の魔法数ではなく中性子過剰領域で発現した中性子の魔法数でそれぞれ16,32,34となっている)。

- 不安定原子核

原子核には、有限の寿命で崩壊して別の安定な原子核に変化してしまうものがあります。このような原子核は放射性同位元素とか不安定核などと呼ばれ、地上に存在しないものが多くあります。地上で確認されている原子核は数百種類ですが、不安定核を含めると数千種類にもなるとされています。地上にはほとんどありませんが、宇宙に目を向けると天体では核の反応により様々な不安定核が生成されていると考えられています。

- 物質半径

原子核は主に陽子と中性子で構成されていますが、この陽子と中性子が空間にどのように広がっているかを表したのが陽子・中性子密度分布と呼ばれる量で、原子核の大きさや形を表しています。陽子と中性子を合わせて核子と呼びますが、核子の密度分布のことを、物質密度分布と呼び、単純に陽子・中性子密度分布の和になります。同様に、原子核は全体でプラスの電荷を持ちますが、この電荷も原子核内で広がりを持つため(主に陽子が担う)、荷電密度分布というものが定義できます。また、分布を球対称としたとき分布の平均の広がりを半径と呼び、それぞれの分布に対して陽子・中性子半径、物質半径、荷電半径があります。

- 第一原理計算

原子核の構造を理論的に再現する手法にはいくつか存在しますが、特に近年有望なモデルが第一原理計算と呼ばれるものです。これは多数の構成要素(陽子、中性子)からなる原子核を、主に2体の相互作用(第一原理)から全ての組み合わせについて計算することでその分布やエネルギーなどを求める手法です。理想的には近似が無いため、直接相互作用の原理検証ができるなど非常に強力な理論モデルになります。計算機の能力が向上するのに比例して発達してきました。

- 中性子星

コンパクト天体の中でブラックホールを除いて最も高密度な星。たかだか10キロメートル程度の半径しかないにも関わらず、太陽と同程度の質量を持つことで知られ、安定に存在するにはほぼ中性子でできた巨大な原子核とも言うべき天体だと考えられています。しかし、その構造や高磁場を発現するメカニズムについてはほとんどわかっていません。宇宙分野での観測だけでなく、原子核物理分野では原理から理解すべく重要な課題として世界中で研究が進められています。

- 1/3べき乗則

原子核の質量数によらず密度がほぼ一定(核子間の距離が一定)である場合、その半径は質量数の1/3べき乗に比例することになります(原子核密度の飽和性と呼ばれる)。しかし、カルシウム同位体の荷電半径や物質半径でそのズレが報告されており、現在に至るまでこれを再現できている理論モデルは存在しません。

- 固体水素標的

不安定核は寿命を持つため標的として保持することが難しいので、RIBFでは、調べる対象の不安定核をビームとして生成します。不安定核を調べるには検査するプローブが必要ですが、プローブを標的として固定しそこに不安定核ビームを照射するいわゆる逆運動学の測定を行うのが一般的です。プローブとして強い相互作用を感じる最も単純でわかり易いものとして陽子を用いることが多く、不純物がない陽子プローブを用意する必要がありますが、我々の研究グループでは世界でも類を見ない、直径30mmで厚さが1mm以下の固体水素標的の作製を実現しました。

- 弾性散乱

光学・電子顕微鏡でものを見るのと同じ原理。陽子が原子核に散乱される際にエネルギーのやり取りをせず、運動量のみ移行する反応のこと。原子核の内部状態を結果的に変えないので、空間的構造だけを反映した散乱が起こるため、密度分布(原子核内部のレントゲン写真のようなもの)を写す手法として優れています。

- ハロー、スキン構造

不安定核の研究によりその存在が明らかになった原子核の構造。特に中性子ハローや中性子スキンが多く知られており、陽子より中性子が過剰な原子核で発現します。中性子ハローは特に質量数の小さい原子核で見られ、数個の中性子が空間的に染み出し極端に広がっている状態。¹¹Liが有名で、広がりはなんと²⁰⁸Pbと同程度あります。中性子スキンは多くの中性子過剰な原子核にあるとされ、密度の飽和性により余剰な中性子が外に押し出され原子核表面に中性子だけの領域ができている状態。中性子だけの領域がどのように分布しているかは、中性子物質の状態方程式と密接に関係していることが知られています。

- 核物質の状態方程式

強い相互作用の担い手である陽子・中性子等からなる核物質版の状態方程式。主に恒星やコンパクト天体は巨大な原子核物質と考えて良いため、それらの構造やダイナミクスを知る手がかりとして重要です。