\行動科学×生物多様性保全/ 寄付型/金銭型インセンティブによって 「いきもの写真」のアプリ投稿行動が変化

ユーザー参加型で生物多様性データを集めていくために

研究成果のポイント

- 行動を促す工夫(インセンティブ)の種類によって、データ収集における投稿行動の“量”だけでなく“中身”も変わる可能性を発見。

- 行動科学において、インセンティブが投稿行動に与える影響について理論的には議論されてきたが、現実の投稿行動を用いた大規模な実験研究は世界的にはほとんどなかった。

- ユーザーが動植物の写真を投稿するスマートフォンアプリ「Biome(バイオーム)」を用いて検証を行い、金銭型インセンティブは投稿数を大きく増やし、寄付型インセンティブは珍しい種類の投稿割合を高める傾向が示された。

- インセンティブの使い分けによる生物多様性保全に必要なデータ収集の効率化や、国や自治体が市民協働で行うモニタリング活動設計への応用に期待。

概要

大阪大学感染症総合教育研究拠点 佐々木周作特任教授(常勤)、及び国立環境研究所 久保雄広主任研究員らの研究チームは、いきものコレクションアプリ「Biome(バイオーム)」を運営する株式会社バイオーム(代表取締役:藤木庄五郎)の協力を得て、動植物の写真投稿を促すためのインセンティブ手法の効果を評価し、インセンティブの種類によってユーザーの投稿行動の“量”だけでなく“中身”も変わる可能性を発見しました。

本研究では、参加同意を得た830名のユーザーを無作為に3グループに分け、

(1) 投稿1件ごとに環境団体に10円が寄付される「寄付型インセンティブ群」

(2) 投稿1件ごとに10円分の金銭クーポンが与えられる「金銭型インセンティブ群」

(3) インセンティブなしの「対照群」

という条件で投稿数を比較しました。

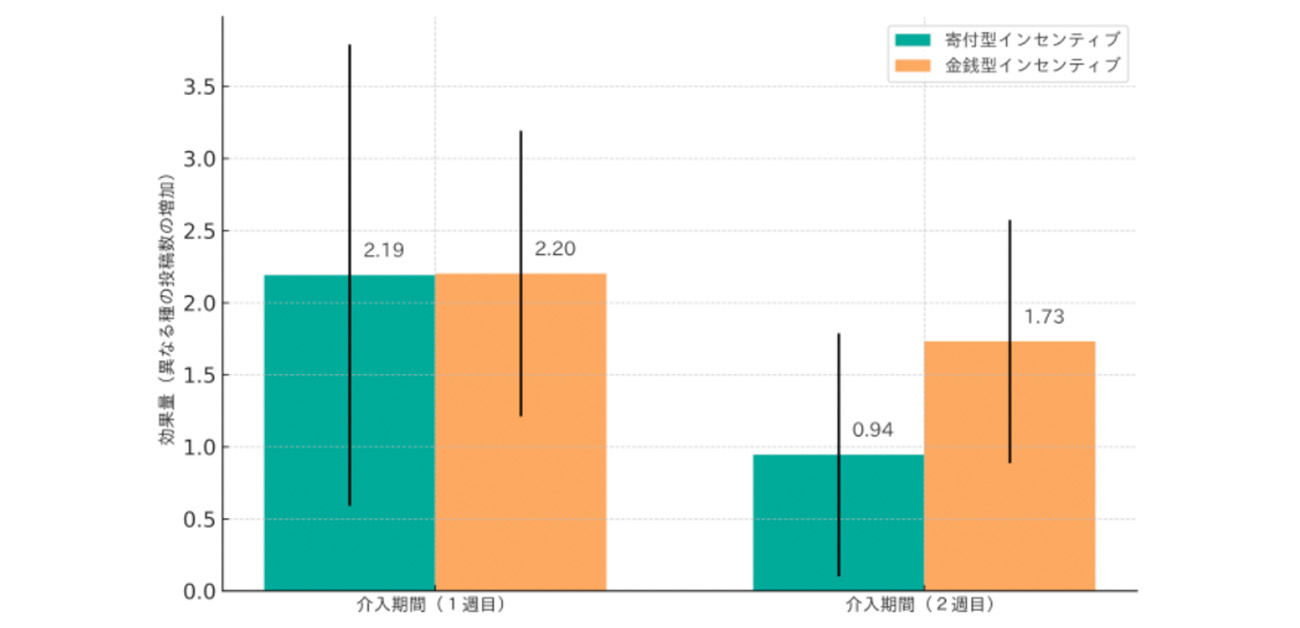

その結果、金銭型インセンティブからは投稿数を大きく増やす効果が確認されました。一方、寄付型インセンティブは、投稿数全体を増やす効果は見られなかったものの、珍しい種の投稿割合を高める傾向が示されました。インセンティブの種類によって投稿行動の“量”だけでなく“中身”も変わる可能性が示された点が、重要な知見です。

生物多様性の保全には、どこにどのような種が生息しているかを把握するためのデータ収集が不可欠です。本研究は、こうしたデータ収集を市民の力で支える「市民科学」によって、インセンティブ設計が投稿行動の量や内容に与える影響をフィールド実験で実証した、世界的にも稀有な研究です。保全政策の目的に応じた投稿促進手法として、今後の活用が期待されます。

本研究成果は、国際学術雑誌『Ecological Economics』に採択され、2025年4月に出版されました。

図. 寄付型および金銭型インセンティブの促進効果

(エラーバーは1標準誤差を表す)

研究の背景

生物多様性の保全に向けて、地域住民が自ら動植物の情報を集めて提供する「市民科学」が注目されています。特に、スマートフォンアプリを通じた投稿は、全国の人たちから大量の観察データを得られる手段として期待されています。一方で、多くの人々に継続的に参加してもらうには、行動を促す工夫(インセンティブ)の設計が重要です。これまで、金銭的報酬や環境団体への寄付といったインセンティブが投稿行動に与える影響については理論的には議論されてきましたが、現実の投稿行動を用いた大規模な実験研究は世界的にも珍しく、ほとんどありませんでした。

研究の内容

本研究では、スマートフォンアプリ「Biome(バイオーム)」を活用し、実証事業への参加同意が得られた830名のアプリユーザーを対象に、いきもの写真の投稿行動を促すためのランダム化比較実験を実施しました。参加者は3つのグループに分けられ、(1)投稿1件ごとに環境団体に10円が寄付される「寄付型インセンティブ群」、(2)投稿数に応じて10円分の金銭クーポンが与えられる「金銭型インセンティブ群」、(3)インセンティブなしの「対照群」とし、それぞれの投稿行動を比較しました。

その結果、金銭型インセンティブ群では投稿数が顕著に増加した一方、寄付型インセンティブ群では投稿数の増加は見られなかったものの、珍しい種の投稿割合が高まりました。つまり、インセンティブの種類によって、投稿の“量”と“中身”が異なる方向に変化する可能性が示されました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究は、生物多様性保全のための情報収集活動をどう促すかについての指針を提供するものです。特に、投稿数を重視する場合には金銭型インセンティブ、珍しい種の情報を重視する場合には寄付型インセンティブが有効である可能性が示されました。

本成果は、国や自治体が市民協働で行うモニタリング活動の設計に役立つだけでなく、企業がインセンティブの原資を拠出することで、消費者の投稿行動を促すことを通じて、自社の社会貢献活動として生物多様性保全に寄与するという参加型スキームの構築にもつながります。

特記事項

本研究成果は、国際学術雑誌『Ecological Economics』に採択され、2025年4月に出版されました。

タイトル:“Prosocial and Financial Incentives for Biodiversity Conservation: A Field Experiment Using a Smartphone App”

著者名:Shusaku Sasaki, Takahiro Kubo, Shodai Kitano

DOI:https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108506

参考URL

佐々木周作 特任教授(常勤)研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/068fbd33679c71c3.html

SDGsの目標

用語説明

- 行動科学

人がどのように意思決定し、どんな行動をとるのかを科学的に明らかにする学問です。経済学や心理学などの理論に基づきながら、実験やデータを使って、人の行動をよりよく理解し、行動を後押しする工夫(ナッジなど)の開発にも使われます。

- 生物多様性保全

生物多様性とは、生きものの豊かな個性と、それらの繋がりのことです。生きものたちは、40億年の進化の中で多様に分かれ、それぞれ支え合って生きています。生物多様性は「生態系」「種」「遺伝子」の3つのレベルで考えられており、生物多様性保全とは、これらの自然のしくみを守り、未来に引き継ぐ取り組みです。

- 市民科学

市民科学とは、職業として科学研究を行っていない市民が、一定の目的や方法のもとで、科学的な知識づくりに参加する活動のことです。専門家と協力して行われることも多く、これまでに鳥や星、生き物の観察、気象記録などさまざまな分野で広がっています。最近では、スマートフォンアプリを使って自然のデータを集める取り組みなども注目されています。