\50年以上前からの理論予想をついに実証!/ 原子核のサイズの量子渦を発見

超伝導や量子流体の性質解明へ

研究成果のポイント

概要

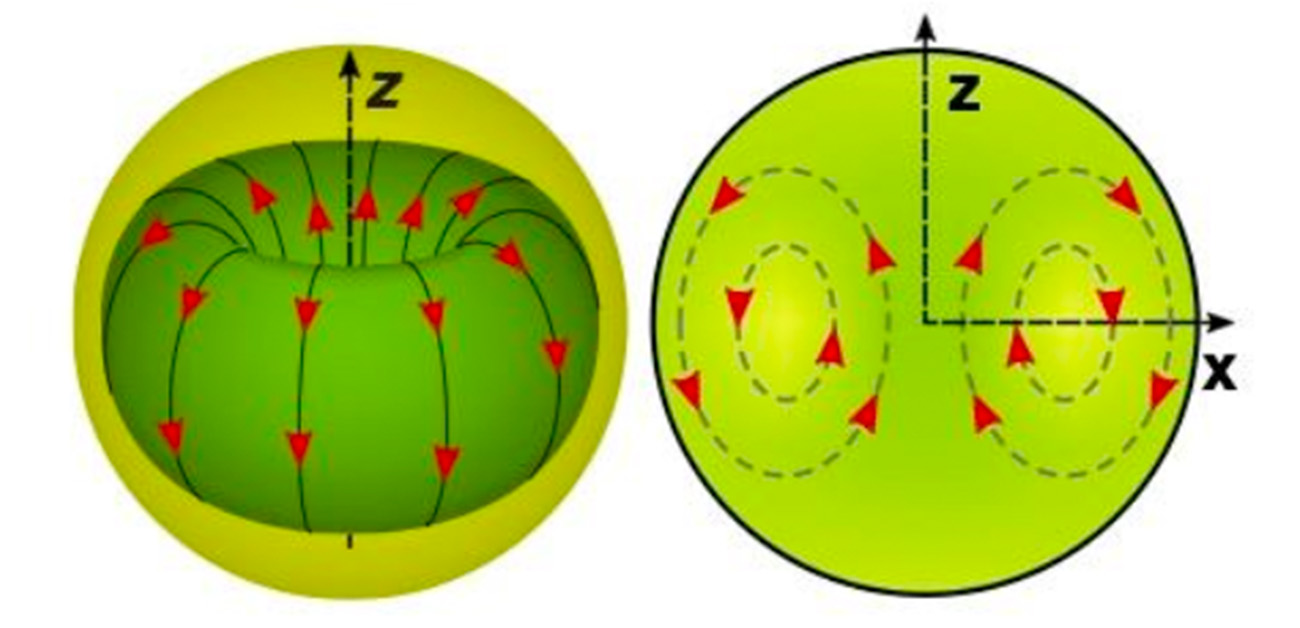

大阪大学核物理研究センターの民井淳教授らの研究グループは、原子核の中で陽子や中性子が3次元的な渦をまく運動状態(図1)を、世界で初めて発見しました。これまで、回転運動や表面振動は観測されていましたが、渦運動が実験により発見されたことは初めてです。

原子核の渦運動の存在は50年以上前から理論予測され、実験による観測が試みられてきましたが成功していませんでした。今回、研究グループは、核物理研究センターの加速器施設にて、陽子ビームをニッケル58原子核に照射する高エネルギー分解能実験を行い、電子ビームの結果と比較することで、ニッケル58原子核中の渦運動状態を8例特定しました。

これまでに観測された最小の量子渦で、フェムトメートルスケールでの量子流体を実証する重要な発見です。超伝導体や量子流体の性質の解明に繋がると期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Physical Review Letters」に、2024年12月5日(木)(日本時間)に公開されました。

図1. 原子核の渦運動。黄緑色で表している原子核の大きさの中で、陽子と中性子が赤矢印の線に沿って運動する。

研究の背景

液体や気体の流れに渦と呼ばれる運動があります。身近なものでは、カップの中のコーヒーをかき混ぜたときや、排水溝の水の流れなどに現れる渦がその例です。これらの渦は平面的なものですが、立体的な渦の中でもっとも簡単なものは、ドーナツの表面に沿って水が流れるような円環状の渦で、トロイダル渦流と呼ばれます。船のスクリューによる水流や、ジェット機の通過後の大気の乱流に現れますが、日常目にすることは少ないかもしれません。タバコの煙を吐くときに輪をつくる遊びを見たことがあれば、その煙の流れがトロイダル渦流の例の1つです。

原子の中心にある原子核は陽子と中性子からできています。この陽子と中性子が原子核の中で液体のように運動する集団運動状態として、回転運動や表面振動が広く研究されています。一方、渦運動の存在は50年以上前から理論予測されていましたが、実験によって観測されたことはありませんでした。

極小の原子核の世界において、渦は量子渦として表わされ、渦の大きさを表す量が基本単位(量子)の整数倍になる性質があります。量子渦は超流動の性質をもつ液体ヘリウムや超伝導体などで観察されています。量子渦の研究は、超伝導を引き起こす機構の解明や量子の性質を持つ流体の理解に重要な役割を果たし、将来的な量子技術への応用が期待されています。

研究の内容

研究グループは、ドイツのダルムシュタット工科大学のPeter von Neumann-Cosel教授らの実験グループとともに、核物理研究センターの加速器を用いて、ニッケル58原子核に陽子ビームを照射する実験を行いました。エネルギー分解能が非常に優れた高精度実験を成功させることで、約120個の運動状態を個々に特定することができました。その状態の中に、電気の力で引き起こされたように見える運動状態が8例発見されました。これは、過去のダルムシュタット工科大学での電子ビームの実験では、磁気の力で引き起こされたと考えられていたものです。

電子ビームの実験データについて理論計算との比較を交えて再解釈したところ、これらの運動状態が実際には電気の力で引き起こされた渦運動状態であり、磁気の力で引き起こされた運動という解釈は誤認であることが分かりました。この2種類の運動状態の判別は非常に難しく、陽子ビームによる高精度実験と組み合わせることで可能となりました。原子核の渦運動状態の特定は世界で初めてです。

これまでに確認された最小の量子渦と比較すると、今回観測された量子渦はその1万分の1の大きさです。観測された中でもっともサイズが小さい量子渦であり、フェムトメートルスケールでの量子流体を実証する重要な発見です。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、原子核の渦運動状態という新しい運動モードを調べる実験手法を確立しました。

原子核の渦運動状態はずっとありふれたものであることが、理論モデルでは予測されており、実験手法が確立したことで、多くの渦運動状態の発見が今後格段に進むと予想されます。核子の集団運動に関する理論モデルの妥当性を確認するとともに、原子核構造のより深い理解に大きく貢献する成果です。

最小のサイズの量子渦の発見は、超伝導体や量子流体の性質の解明に繋がり、将来的な量子技術への発展が期待されます。

特記事項

本研究成果は、2024年12月5日(木)(日本時間)に米国科学誌「Physical Review Letter」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Evidence for a Toroidal Electric Dipole Mode in Nuclei”

著者名:P. von Neumann-Cosel, V. O. Nesterenko, I. Brandherm, P. I. Vishnevskiy, P.-G. Reinhard, J. Kvasil, H. Matsubara, A. Repko, A. Richter, M. Scheck, and A. Tamii

DOI:https://journals.aps.org/prl/accepted/5b07cY8bE7210594c1ef3f346f831e7b856b55629

参考URL

SDGsの目標

用語説明

- 量子渦

極小の世界を記述する量子力学が支配する特殊な渦で、特に超低温の液体中で発生します。普通の渦と異なり、量子渦は「量子化」されているため、流れが決まった形やサイズを保ちます。このため、渦が安定した管のように見え、量子力学ならではの規則に従う独特の流れが生まれます。

- 超伝導

物質の電気抵抗が極低温でゼロになる現象です。この状態では、電流が減ることなく永遠に流れ続けます。また、超伝導では磁石などがつくる磁場を外に押し出す「マイスナー効果」が見られ、リニアモーターカーなどの磁気浮上などにも応用されます。MRIや新しい省エネ技術などに利用されています。

- 量子流体

量子流体は、極低温で量子力学の性質が現れる特殊な流体です。代表例は、超低温のヘリウムや電子でできた流体です。量子流体では、粒子同士が量子力学の法則でつながり合い、摩擦なく流れることができます。このため、普通の流体と違い、全体が一体となって動くような不思議な現象が見られます。

- 陽子や中性子

陽子と中性子は、原子核を構成する基本的な粒子です。陽子は正の電気を帯びており、中性子には電気がありません。原子核はこれらの粒子が集まってできています。陽子と中性子は重さがほぼ同じで、原子核内で強く結びついています。

- 超流動

特定の流体が低温で摩擦なく流れる現象です。たとえば、超低温の液体ヘリウムが壁を登るように流れ続けることがあります。この現象は、量子力学により粒子が一体化して動くためで、普通の液体では見られない特殊な性質です。