2型糖尿病の発症進展を予防!

新規ペプチドNERP-4がアミノ酸トランスポーター・SNAT2を活性化して 膵β細胞機能を維持する仕組みを発見

研究成果のポイント

概要

宮崎大学 医学部医学科 生体制御医学研究講座 特別講師 張 維東、特別准教授 迫田 秀之、宮崎大学 医学部医学科 機能制御学講座 助教 三浦 綾子(研究時は宮崎大学内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野に在籍)、宮崎大学 名誉教授/大阪大学蛋白質研究所 特任教授 中里 雅光 らは、膵β細胞機能を制御する新規ペプチドNERP-4を発見し、その結合蛋白質としてアミノ酸トランスポーター・SNAT2を同定しました。NERP-4はSNAT2を活性化して膵β細胞のアミノ酸の取込みを増やし、インスリン分泌を亢進します。また膵β細胞に保護的にも働き、糖尿病の発症や進展に防御的に作用します。本研究結果は2023年12月9日に「Nature Communications」に掲載されました。

研究の背景

2型糖尿病は、世界中で患者が増え、合併症が大きな社会問題となっています。インスリン分泌不全とインスリン抵抗性をきたす複数の遺伝的素因に加えて、食事、運動やストレスなどの環境因子、さらに加齢に伴い発症してきます。高脂肪食や過食が続くと、インスリンを産生分泌する膵臓のβ細胞で糖脂肪毒性による酸化ストレスや小胞体ストレスが亢進して、ミトコンドリア機能の障害から膵β細胞機能不全が生じています。

膵β細胞でグルタミン、アラニン、アルギニンなどはインスリン分泌を促進します。低グルタミン血症や分子鎖アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)高血症は、糖尿病の発症リスクとなり、アミノ酸異常は糖尿病の病因にも深く関与しています。しかし、アミノ酸異常が糖尿病の病因となる詳細な分子機序は分かっていません。

膵β細胞で産生されグルコースで分泌されるNeuroendocrine regulatory peptide-4 (NERP-4)を発見しました。NERP-4はグルコース依存性のインスリン分泌を促進し、膵β細胞機能を保護します。その生理的・病態的機序を解明する過程で、アミノ酸トランスポーターであるSLC38A2 (SNAT2) が重要な役割を果たすことを明らかにしました。

研究成果

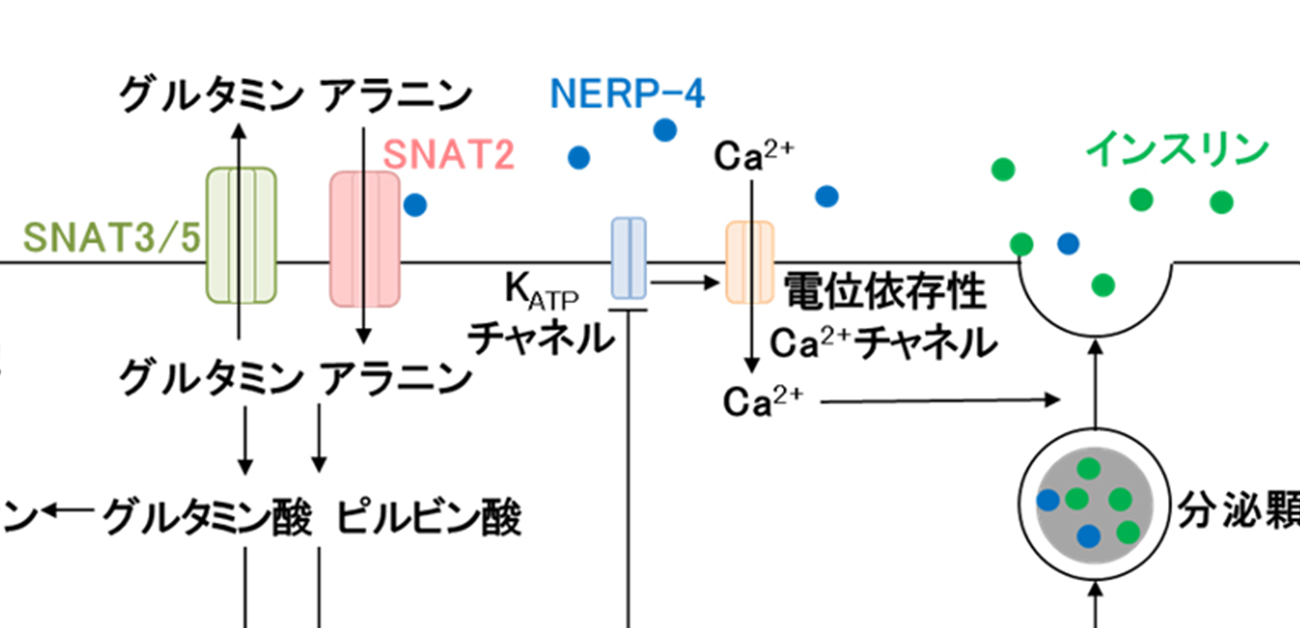

膵β細胞でグラニン蛋白質VGFから産生される19アミノ酸の新規ペプチドneuroendocrine regulatory peptide-4 (NERP-4)を発見しました。NERP-4は、膵β細胞のミトコンドリア内ATP産生から細胞内Ca2+上昇を介して、インスリン分泌を亢進しました(図1A)。NERP-4はインスリンと同じ分泌顆粒中に存在し、グルコース刺激で分泌されてオートクリンとして作用しました。NERP-4が結合する膜蛋白質をLRC-TriCEPS法で探索して、アミノ酸トランスポーター・SNAT2を同定しました。NERP-4は、SNAT2のポジティブアロステリックモジュレーターとして、グルタミンやアラニンの取り込みを増やしました(図1B)。アミノ酸トランスポーターを活性化する内因性分子の同定は、NERP-4が世界で2番目です。

肥満糖尿病モデルのdb/dbマウスの膵島では、NERP-4の発現量が低下していました。db/dbマウスにNERP-4を2週間投与すると、インスリンの産生分泌が増加し耐糖能が改善しました。パルミチン酸刺激した膵β細胞由来MIN6-K8細胞にNERP-4を投与すると、酸化・小胞体ストレスが軽減し、ミトコンドリアダイナミクスが亢進して、膵β細胞機能が改善しました。NERP-4がアミノ酸取込みを増やして、ミトコンドリアのATP産生を増やすとともに、グルタミン代謝物のグルタチオン産生が増加し抗酸化作用を示すことを明らかにしました(図2)。

図1. A:NERP-4は、膵β細胞からのインスリン分泌を促進する。

B:NERP-4は、SNAT2と結合して膵β細胞へのグルタミン取込みを促進する。

今後の展開

本研究で、グルコースとアミノ酸の変動に対応して、NERP-4とSNAT2が膵β細胞機能を制御する新規の分子機構を提唱します。今後、SNAT2とNERP-4の結合部位を特定し、NERP-4結合がSNAT2の立体構造に与える影響を解析して、アミノ酸トランスポーターの活性を制御する新規の分子機構を明らかにすることを目指します。さらに、ヒトの糖尿病におけるNERP-4やSNAT2の発現量や活性を測定して、アミノ酸の代謝や輸送に関連する分子を標的とした糖尿病の病態マーカーや治療薬の開発を進めていきます。本研究で活用した研究技術を駆使して、他のインスリン分泌調節ペプチドの標的蛋白質の同定も行っています。

特記事項

【論文情報】

題名:The NERP-4–SNAT2 axis regulates pancreatic β-cell maintenance and function.

著者名:Weidong Zhang, Ayako Miura, Abu Saleh Md Moin, Koichiro Shimizu, Yuichiro Mita, Ryota Tanida, Satoshi Hirako, Seiji Shioda, Valery Gmyr, Julie Kerr-Conte, Francois Pattou, Chunhuan Jin, Yoshikatsu Kanai, Kazuki Sasaki, Naoto Minamino, Hideyuki Sakoda, Masamitsu Nakazato

掲載誌:Nature Communications (2023年12月9日)

URL:https://doi.org/10.1038/s41467-023-43976-8

doi: 10.1038/s41467-023-43976-8.

本研究は、AMED―CREST「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出」研究開発領域(研究開発総括:永井良三)における「自律神経・ペプチド連関を基軸とするエネルギー代謝と免疫制御機構の解明」(研究開発代表:中里雅光)、科学研究費助成事業(25293216,15K09439)の研究プロジェクトの一環として実施されました。