守護神が実は破壊者にも!?

DNA修復機構はいつでもどこでも守らず、時には壊す側に

本研究のポイント

・がんは細胞のゲノムの遺伝情報が壊れてしまうことで起こる病気である。

・DNA修復機構はいつでもどこでも守ってくれるわけではなく、時には壊す側に回ってしまうことも。また、細胞にはその現象を防ぐシステムがある。

・新たな発がんメカニズムの理解が進み、抗がん剤の効果を高めることができる可能性がある。

リリース概要

大阪大学蛋白質研究所の寺澤匡博特任研究員、篠原美紀准教授の研究グループは、ヒト細胞を用いて、細胞内機能(DNA修復機構)が分裂期に限ってはたらいてしまうと遺伝情報の源であるゲノムDNAを破壊してしまうことを発見しました。

DNA修復機構は、ゲノムDNAが放射線などで受けた傷を治して正常な細胞ががん細胞になるのを防ぐために機能するシステムです。ゲノムDNAの破壊は、正常細胞ががん細胞に変化する原因と考えられているため、分裂期のDNA修復機構の活性化が新たな発がんの原因として考えられます。一方で、通常の細胞では、分裂期にDNA修復機構が働かないようにする仕組みがあります。

そのひとつとして、DNA修復機構は修復のために必要なXRCC4タンパク質を分裂期の間だけリン酸化することで、その機能を封じていることを明らかにしました。そのリン酸化ができないように細胞に細工をすると、分裂期に起こったDNA上の傷は治すことができますが、その代わりにゲノムDNAの破壊がよりひどく起きてしまうこともわかりました。細胞が生きていけないほどのゲノムの破壊は、むしろがん細胞を死滅させることに繋がることから、DNA修復機構の活性化は抗がん剤の創薬ターゲットとしても有効だと考えられます。

この研究成果は米科学雑誌「PLoS Genetics」誌に8月28日付け(解禁;米東部時間2:00pm、日本時間29日3:00am)に掲載されます。

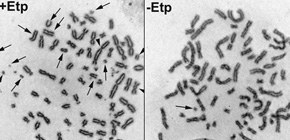

ヒト細胞の分裂期に抗がん剤(エトポシド)で、DNAに傷を入れるとゲノムDNAの破壊が起こる様子。左がDNAに傷を入れた場合、右はDNAの傷を入れない対照実験。ヒト染色体上で矢印が壊れている箇所(PLoS Genetics誌より抜粋)

研究の背景

がんは細胞のゲノムの遺伝情報が壊れてしまうことで起こる病気である

約60兆個の細胞から構成される私たちの体は、ひとつの受精卵から分裂することで作られます。そのため、体中のどの細胞も同じ遺伝情報をもとに活動しています。ただし、体の部分によってどの遺伝情報を使うのかが決まっていて、その制御(ルール)も遺伝情報をもとにしています。大事な遺伝情報が壊れている、ルールが書き換えられる、あるいは間違って伝えられるなどの理由で本来の機能を失って、増殖することだけを細胞が始めてしまうとがん細胞になってしまいます。

細胞ががん化する原因には様々ありますが、そのひとつとして物理的に遺伝情報源が壊れてしまうことが考えられています。放射線や特定の化学物質をはじめ、私たちが生きていくために欠かせない太陽光や酸素までが遺伝情報を壊す原因となることが知られています。しかし、私たちの体には壊れる前に治す仕組み(DNA修復機構)があり、その仕組みが外敵から遺伝情報を守ってくれていると信じられてきました。アンジェリーナ・ジョリーさんの予防的乳房切除で有名になった家族性乳がんの原因遺伝子BRCA1は、DNA上の傷を修復するために最も重要な役割を果たすタンパク質の遺伝子で、BRCA1に変異があると他の人よりもがんになる危険性が高くなります。そのことからもDNA修復機構は、細胞ががん細胞にならないように守っていることがわかります。

今回わかったことは、DNA修復機構がいつでもどこでも守ってくれているわけではなく時には壊す側に回ってしまうということと、細胞にはそれを防ぐシステムがあるということ

今回、初めてわかったことは、DNA修復機構はゲノムDNAを守るだけではなく、分裂期に限っては壊す側に回ってしまうということです。細胞はこの危険を回避するために、分裂期に対応したDNA修復を起こさせないような仕組みを持っているということが最近わかってきています。私たちは、その仕組みのひとつを明らかにしたのです。ゲノムDNAの破壊は細胞が死なない程度のものならがん化を引き起こしますが、もっとひどい破壊を起こすと細胞は死んでしまいます。その効果を利用したものが抗がん剤です。しかし、抗がん剤による化学療法のあとに二次がんが引き起こされることがあると知られています。この二次がんの原因として、抗がん剤によるDNAの傷を引き金に分裂期でのDNA修復機構が起こり、ゲノム破壊が起こるのではないかと私たちは考えています。

分裂期にDNA損傷を治すと致命的、だから何重もの防御システムが存在する

以前から分裂期にDNAに傷を与えると、間期の細胞よりもダメージが大きいことが知られていました。また、細胞には間期から分裂期に移行する前に全てのDNA上の傷を修復し終わったことを厳しくチェックする機構(DNA損傷チェックポイント機構)があることも知られていました。私たちは、そのチェックが終わったあとの分裂期の細胞にわざとDNAに傷を付けることで何が起こるのかを調べました。その結果、DNA修復機構がうまく傷を修復できないだけでなく、その傷を修復しようとDNA修復機構が働くとゲノムDNAを破壊してしまうことがわかったのです。

実は、細胞は分裂期にDNA上の傷があっても、DNA修復機構が働かないようにする特別のシステムがあることが最近わかってきています。そのシステムとは、①先述のDNAの傷を分裂期に持ち越さないようにするチェックシステム、②DNAの傷にBRCA1をはじめとするDNA修復タンパク質が集まらないようにするシステム(半年前にカナダのグループがScience誌に発表)、③当グループが今回明らかにした、DNA上の傷を最後に元通り貼り合わせるときに「のり」の役割をするDNAリガーゼという酵素のパーツであるXRCC4タンパク質が分裂期に機能しないようにするシステム、の3つです。このように、細胞は分裂期にDNA修復が起きないように何重にも防御しています。それだけ細胞にとっては分裂期のDNA修復が危険なものなのかもしれません。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

がん細胞の分裂期にDNA修復機構を活性化することで抗がん剤の効果を高めることができる可能性があります。また、抗がん剤治療によって引き起こされることがある二次がんの原因が、分裂期のゲノムDNAの破壊によるならば、それを防ぐための具体的な対策を立てることが可能になります。

発表論文

Canonical Non-homologous End Joining in Mitosis Induces Genome Instability and Is Suppressed by M-phase-specific Phosphorylation of XRCC4

※論文URL: http://www.plosgenetics.org/doi/pgen.1004563