サルも親しかった仲間の遺体に寄り添う

サルの死生観:死にゆく仲間に向けられた“社会的絆”と“嫌悪感”

研究成果のポイント

- ニホンザル集団において、おとなのサルの死亡時に、生前に親しかった個体の中には、仲間の遺体の近くに留まったり、毛づくろいしたりする場合があることを発見。

- 野生の霊長類が遺体に対して示す反応や、「生前の社会的絆」がその反応にどう影響するかについてはこれまで不明だったが、サル同士の関係性を定量的に長期調査する過程で、死亡直前及び死亡したニホンザル4頭に対して仲間のサルたちが示した行動を詳細に記録することに成功。

- 「近親者や親しかった仲間の死に、特別な行動を起こす」という示唆は、ニホンザルと私たち人間の死生観に類似性があることを指摘するものであり、人間以外の動物の死生観の進化を考える「比較死生学」の発展への貢献に期待。

概要

大阪大学の中道正之名誉教授と同大学院人間科学研究科の山田一憲准教授は、野生ニホンザル集団(岡山県真庭市)で、死亡直前または死亡した4頭のおとなのサルに対する他のサルたちの行動を詳細に記録することに成功しました。研究グループは、4頭が元気な時の毛づくろい相手や一緒に過ごす仲間を長期間定量的に記録し、死亡直前または死亡直後の遺体に対する群れのメンバーの行動が、生前の親和関係によって影響を受けることを明らかにしました。

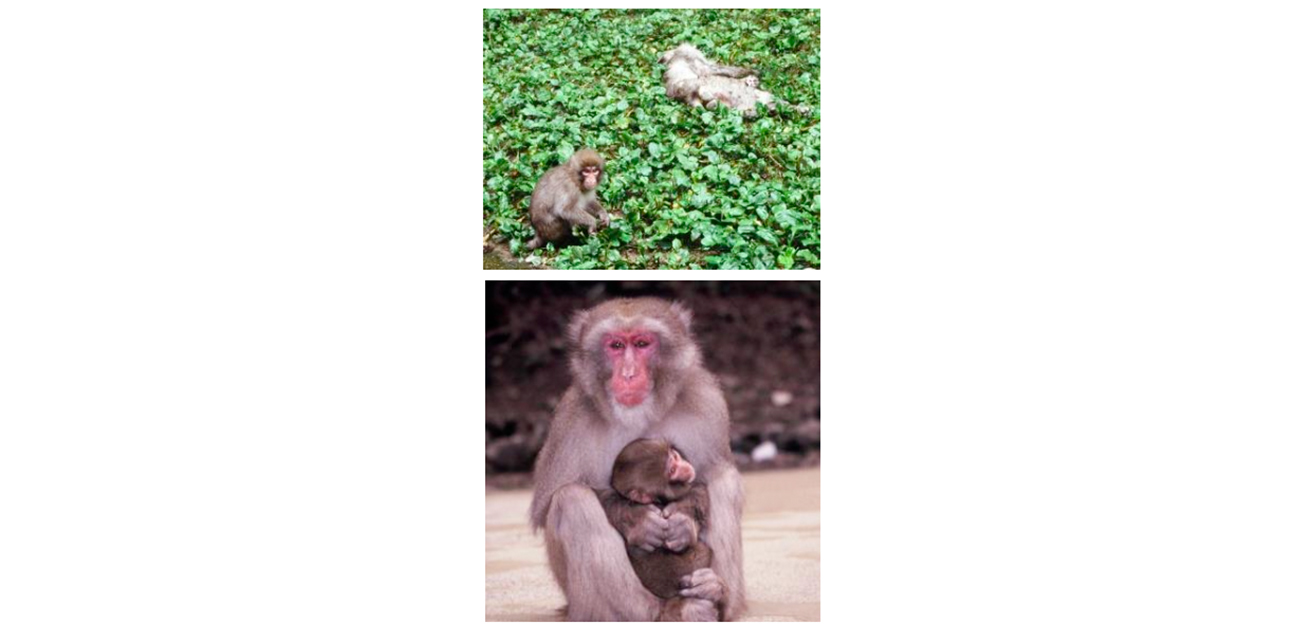

ケガによって体調が悪化しても、以前から親しくしていた個体は近くに留まったり、毛づくろいしたりするなどの親しい関わりを続けていました。しかし、ウジがわき、身体状況が急激に悪化した後は、親しかった個体も関わりを避けるようになりました。また、サルが遺体を発見すると、遺体周辺への接近が抑制され、群れ全体の行動にも影響が生じることがありました。そんな中、親しかった個体の一部は、ウジが付着する仲間を毛づくろいしたり、遺体の近くに留まったり(写真1)、さらには、遺体に毛づくろいをすることもありました。

「遺体やウジが忌避される一方で、親しかった一部の個体が仲間の遺体のそばに留まった、毛づくろいをした」という事実は、ニホンザルが「近親者や親しかった仲間の死に、特別な行動を示す」ことを示唆します。本研究の成果は、ニホンザルと私たち人間の死生観に類似性があることを指摘するものであり、人間以外の動物の死生観の進化を考える「比較死生学」の発展に貢献するものとなります。

本研究成果は、国際学術誌「Primates」に、6月24日(火)正午(日本時間)に公開されました。

写真1.(上) 28歳の老オスの遺体のそばに留まる2歳の子ザル。(下)この子ザルは生後6か月から、このオスに抱いてもらう、毛づくろいを受けるなどの特別に親しい関係になっていた。

研究の背景

サルの多くの種では、母親が死亡した子を持ち運ぶことはよく知られています。しかし、おとなの遺体は持ち運ばれることなく山中に放置されるため、野生の霊長類が遺体に対してどのような反応を示すかや、本研究のオリジナリティである「生前の社会的絆」が遺体に対する反応にどのような影響を与えるかについては、情報がありませんでした。ニホンザルの行動・生態学研究は77年の歴史を持ち、日本各地で多くの研究者が調査に取り組むことで、世界の霊長類学をリードしてきました。それにもかかわらず、おとなの仲間の遺体に対するニホンザルの反応を扱った研究はわずか4件のみで、そのうち3件は逸話的な報告にとどまっています。

研究の内容

研究グループは、岡山県真庭市神庭の滝周辺で生息する「勝山ニホンザル集団」を地元自治体の関係者と共同で67年にわたり調査し、サルの顔を覚え、名前を付けて(これを個体識別といいます)、行動を観察してきました。研究グループは、サル同士の親しい関係を調べるために、毛づくろい行動や一緒に過ごす相手を定量的に記録する調査を1990年より継続的に実施してきました。この長期調査の過程で、死亡直前あるいは死亡直後の4頭のサルに対して、仲間のサルたちが示した行動を詳細に記録することに成功しました。ニホンザルの寿命は個体差があるものの、およそ20歳です。1990年から2025年現在までに、勝山ニホンザル集団で生まれて、おとなになったサルは532頭です。その中のわずか4頭ですが、死に至るまでを記録することができ、今回の成果を得ることができました。

本研究では、以下の4つの事例について分かりました。

(1)2003年に死亡した28歳の最優位オス(その群れで最も順位が高い第一位オス)の遺体に対して、群れのサルが忌避反応を示した事例。このオスと親しかった最優位メス(その群れで最も順位が高い第一位メス)と血縁者、そしてこのオスが頻繁に世話をしていた子ザルだけが遺体に接近する行動を見せた事例(写真1)。

(2)1993年に、死亡直前だった28歳の最優位オスがウジに侵された際、群れのサルはこの最優位オスとの接触を避けたが、日常的に頻繁に毛づくろいを行っていた群れの最優位メスは、毛づくろいを行い、ウジをつまみ上げて食べた事例(写真2)。

(3)2007年に怪我を負い、ウジがわいていた死亡直前の28歳のメスに対して、娘やその他の個体が忌避反応を示した事例。

(4)1999年に死亡した12歳のおとなオスの遺体に対して、毛づくろい仲間であったおとなメスの2歳になった娘が毛づくろいを行った事例。

写真2. 死亡3日前の28歳オスの傷口近くを毛づくろいする22歳の最優位メス。2頭は毛づくろいを頻繁に行う親しい関係だった。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

ニホンザルでは遺体や身体に寄生したウジに忌避反応が生じる一方で、親しい仲間の遺体には、近くに留まる、毛づくろいをするなどの特別の行動を示す場合があることを、本研究は初めて詳細に報告しました。ニホンザルが仲間の遺体に対して示すこれらの行動は、私たち人間が「親しい人や近親者の死に対して悲しみなどの特別の感情や行動を持つこと」と類似しているように思われます。

死に関わるさまざま事柄を探求する学問分野を「死生学」といいます。死生学が、その対象を人間に留めるのでなく、「比較死生学」として人間以外の動物にもその対象を広げることで、死や遺体や仲間との別離に対して人間と動物の心がどのような進化を遂げてきたのかその起源が明らかになると考えます。比較死生学は、動物の死生観を明らかにするだけでなく、私たち人間の死生観を深く理解することにも繋がります。

本研究は、研究者の努力だけでなく、サル集団の管理などに幅広くかかわっている地元の方々から頂いた支援による成果でもあります。個体の体調悪化など日々の変化を事細かに教えていただくことで、研究者は集中して有益なデータを集めることができました。地域の方々と研究者が協働することで、世界的に貴重な発見をすることができました。

特記事項

本研究成果は2025年6月24日(火)正午(日本時間)に国際学術誌Primates(オンライン)に掲載されました。オープンアクセス可能です。

論文題目:Responses to dying and dead adult companions in a free-ranging, provisioned group of Japanese macaques (Macaca fuscata).

著者:中道正之(大阪大学名誉教授)、山田一憲(大阪大学大学院人間科学研究科准教授)

DOI:https://doi.org/10.1007/s10329-025-01196-2

本研究は、日本学術振興会からの科学研究費補助金と大阪大学の英語論文のオープンアクセス支援事業を用いて行われました。

参考URL

中道正之名誉教授 research map

https://researchmap.jp/read0014271

山田一憲准教授 大阪大学研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/ede9ceb559176402.html

大阪大学 人間科学部 比較行動学研究分野

https://ethology-osaka.tumblr.com/

サルが生息する神庭の滝自然公園のHP

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/58/75085.html

サルの管理を担当している一般社団法人真庭観光局のHP

https://www.maniwa.or.jp/