光で変形する分子が“芳香族性”を獲得する瞬間を初観測

超高速計測で明らかにした段階的な平面化プロセス

研究成果のポイント

概要

分子科学研究所/総合研究大学院大学の米田勇祐助教、倉持光准教授、大阪大学大学院理学研究科の齊藤尚平教授、京都大学理学研究科の須賀健介大学院生、小西智暉大学院生(研究当時)らの研究グループは、励起状態芳香族性を示す分子が光照射後に構造変化を起こす過程を、フェムト秒(10-15秒)過渡吸収分光と時間分解インパルシブ誘導ラマン分光法(TR-ISRS)を用いて詳細に調べました。その結果、数百フェムト秒以内に大きな電子状態の変化が生じた後、ピコ秒(10-12秒)の時間スケールで平面化が段階的に進むことを初めて直接観測しました。

さらに量子化学計算を組み合わせて解析したところ、励起後の分子は最初から曲がった構造のまま芳香族性を示し、そこから平面化が進むにつれて芳香族性がより強まっていくことがわかりました。この成果は、励起状態芳香族性という現象を、超高速で変化する分子構造の動きを通してとらえ、今後の高効率な光エネルギー変換材料や光応答性材料などの設計指針に新たな視点を与えると期待されます。

本研究成果は、国際学術誌『Journal of the American Chemical Society』に、2025年3月9日付でオンライン掲載されました。

研究の背景

芳香族性は、環状分子が平面構造で強い安定性と特有の反応性を示す化学の基本概念です。従来、光励起による構造変化や電子状態の変化を予測・設計するうえで、励起状態芳香族性の概念が大いに活用されてきました。しかし、「励起された直後の分子が具体的にいつ、どのように芳香族性を獲得するのか」については未解明な部分が多く残されていました。

近年は、励起状態芳香族性を示す新規分子の合成や、超短パルスレーザーを用いた時間分解分光技術の発展により、励起状態芳香族性に関わる分子構造ダイナミクスを観測できるようになりました。しかし、これまでは励起後ある程度安定化した「平衡状態付近」での観測が主流であり、非平衡状態の分子が形を変えていく中でどのタイミングで芳香族性を示しはじめるのかは不明のままでした。

研究の内容

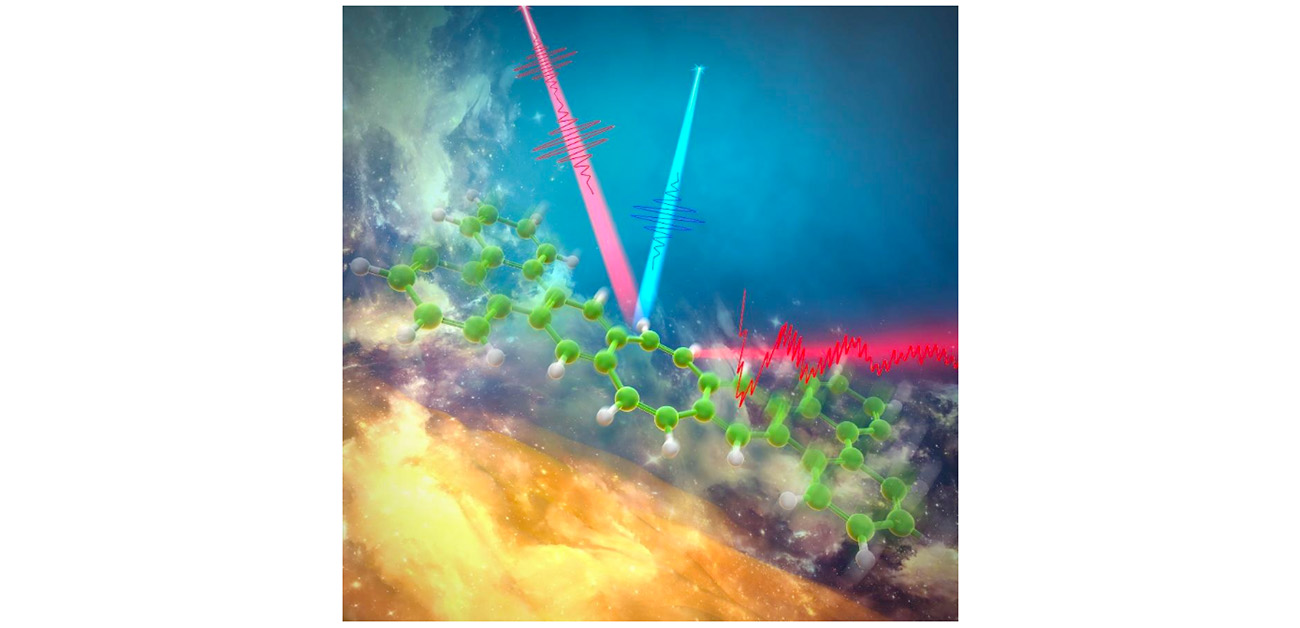

本研究では、フェムト秒時間分解インパルシブ誘導ラマン分光法(TR-ISRS)を用いることで、励起状態での超高速構造変化をラマンスペクトル(振動スペクトル)の時間変化として直接とらえました。対象としたのは、近年開発されたCOT(シクロオクタテトラエン)骨格をもつ羽ばたく分子(FLAP)の一つで、今回合成されたFLAPは、光照射後に励起状態芳香族性によって曲がった構造から平面構造への変化が駆動される特徴をもつ分子です。こうしたFLAPは、二重発光蛍光プローブや光溶融接着剤など、光応答を活用した先端材料としても注目を集めています。

過渡吸収分光法では、まず数百フェムト秒以内の電子状態の急激な変化が確認されました。一方でTR-ISRS測定を行うと、その後ピコ秒スケールにわたってCOT環が伸び縮みする振動の周波数が連続的にシフトする様子が観測され、分子全体が段階的に平面化していくことがわかりました(図)。

図. TR-ISRS測定で得られた時間分解ラマンスペクトル。

量子化学計算との比較検討から、励起後の分子は曲がった構造の段階ですでに芳香族性を示しはじめ、そこから段階的に平面化が進行し、より強い芳香族性を獲得することがわかりました。これは、従来の「平面化して初めて芳香族性が生じる」という単純な見方では説明できない新しい知見であり、励起状態芳香族性の発現によって引き起こされる分子構造ダイナミクスを理解するうえで極めて重要な成果といえます。

今後の展開・この研究の社会的意義

今回の成果は、励起状態芳香族性が引き起こす非平衡な平面化ダイナミクスを初めて実験的に直接観測し、分子がいつ・どのように芳香族性を獲得するかを明確に示した点で大きな意義があります。芳香族性を利用した分子設計は、光エネルギー変換材料、光応答性センサー、さらには生体イメージング用蛍光プローブなど、多岐にわたる分野で重要な役割を担います。

分子レベルでの超高速構造変化を制御できれば、より効率的な光機能性材料の開発や、高感度・高速度の光応答デバイスの実現にもつながると期待されます。本研究が提示した「励起状態芳香族性を分子の動的な視点から評価する」という考え方は、新しい材料設計や分子機能の創出にとって大きな指針となるでしょう。

特記事項

【論文情報】

掲載誌:Journal of the American Chemical Society

論文タイトル:“Excited-State Aromatization Drives Nonequilibrium Planarization Dynamics.”(「励起状態芳香族性が非平衡平面化ダイナミクスを駆動する」)

著者:Yusuke Yoneda,[a,b] Tomoaki Konishi,[c] Kensuke Suga,[c,d] Shohei Saito,*[d] and Hikaru Kuramochi*[a,b]

a. Research Center of Integrative Molecular Systems (CIMoS), Institute for Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences

b. Graduate Institute for Advanced Studies, SOKENDAI

c. Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University

d. Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University

* 責任著者

掲載日:2025年3月9日(オンライン公開)

DOI:10.1021/jacs.4c18623

本研究は、日本学術振興会(JSPS) 科研費 基盤研究(B)(JP21H01895)、基盤研究(B)(JP24K01444)、特別研究員奨励費(JP22KJ1964)、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業(JPMJFR201K, JPMJFR201L)、さきがけ(JPMJPR17P4)、井上科学振興財団 井上リサーチアウォード、分子科学研究奨励森野基金、岡崎計算科学研究センター(プロジェクト番号:23-IMS-C203、24-IMS-C358)、文部科学省「マテリアル・ナノテクノロジー先端研究基盤(ARIM)」(提案番号:JPMXP1223MS5030、JPMXP1224MS5029)の支援の下で実施されました。

用語説明

- 芳香族性

環状分子が平面構造における共鳴安定化を示し、特異な安定性や反応性をもつ性質のこと。光を当てた励起状態でも類似の安定化が生じる場合があり、それを特に「励起状態芳香族性」と呼ぶ。

- フェムト秒

1フェムト秒は10-15秒(1000兆分の1秒)。分子振動や電子移動などの超高速現象を解析するために用いられる時間単位。

- フェムト秒時間分解インパルシブ誘導ラマン分光法(TR-ISRS)

超短パルスレーザーを用いて、励起された分子の振動スペクトル(ラマンスペクトル)を時間分解で観測する手法。過渡吸収分光だけでは得られない構造情報を高時間分解能でとらえられる。

- ピコ秒

1ピコ秒は10-12秒(1兆分の1秒)。フェムト秒より少し長いが、分子や材料の高速な構造変化を解析するのに重要なオーダーの時間単位。

- 過渡吸収分光法

分子に光を当てた際の吸収スペクトルの変化を時間的に追跡し、励起状態の電子状態や反応経路を調べる分光法。励起状態の寿命計測や反応メカニズム解明に広く使われる。

- ラマンスペクトル

光が物質に当たって散乱されるときに、わずかに波長が変化する現象(ラマン散乱)を測定したもの。この変化は物質の分子構造や化学結合に関係しており、成分分析や構造解析に利用される。

- COT(シクロオクタテトラエン)

8つの炭素原子が環状に結合した分子。通常は曲がった舟形構造をとりやすいが、光照射によって励起状態では平面型構造に変化するため、光機能性分子の設計に応用される。