浄土真宗の戒めが「ひのえうま」の男女比の歪みを抑えた

歴史学・人口学の仮説を統計的に裏付け

研究成果のポイント

- 従来説明されてこなかった1846年と1906年の「ひのえうま(丙午)」世代に見られる男女比の歪みの地域間の違いが、地域間の浄土真宗の影響度の違いと関連することを統計的に検出。

- 性選択的嬰児殺は男女比の歪みを起こす一因であり、歴史学・人口学で知られる「浄土真宗は嬰児殺を戒めた」という仮説を初めて統計的に裏付けた。

- 宗教の社会経済変数への影響に関して、各宗教の諸宗派の教義の違いを踏まえた検証が必要であることを示唆。

概要

大阪大学大学院国際公共政策研究科の石瀬寛和准教授は、浄土真宗の寺院が他の宗派の寺院に比して多い県で1846年と1906年の「ひのえうま」世代の男女比の歪みが小さいことを統計的に示し、「浄土真宗は嬰児殺を戒めた」という歴史学・人口学の仮説を裏付けました。

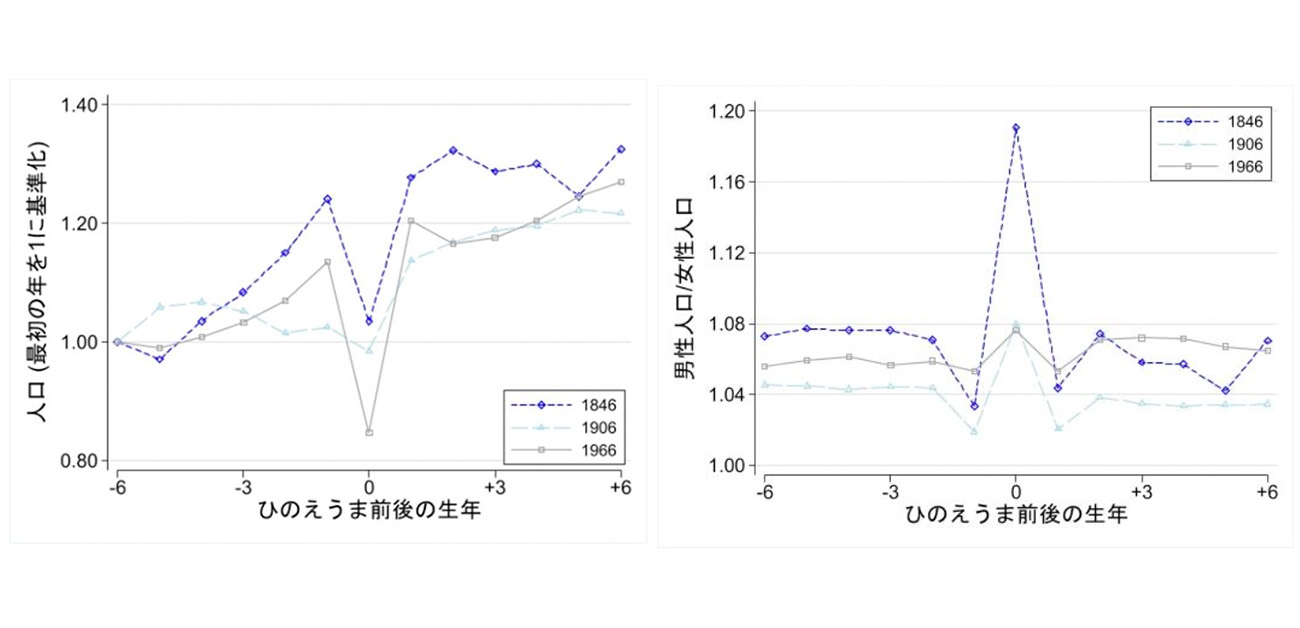

「ひのえうま」伝承はその年生まれの女子を避ける迷信で、近世近代において広範に見られた嬰児殺の習慣も手伝って、1846年「ひのえうま」世代は40歳時点で女性100人に対して男性が120人と通常より10ポイント以上高い比率を示しています。この歪みは県による差も大きく、平常年とほぼ変わらない県もあれば、平常年よりも20ポイント以上高い県も見られます。本研究では「浄土真宗は堕胎間引きを強く戒めた」という歴史学・人口学で知られた仮説と組み合わせることで、1846年と1906年の県別の「ひのえうま」による歪みは浄土真宗の影響が強かった地域においては小さかったということを統計的に示しました。

本研究成果は、「失われた女性」の文脈では同一宗教内での宗派やその教義への考察が重要であることを示唆しています。またこれに限らず、宗教の社会経済変数への影響に関して、各宗教の諸宗派の教義の違いを踏まえた検証が必要であることを示唆しています。

この成果は2024年11月29日付けでJournal of Economic Behavior & Organization に掲載されました。

図1. 浄土真宗の割合と1846年ひのえうまによる男女比の歪み

研究の背景

「失われた女性」とは、女性よりも男性が好まれる社会で性選択的堕胎、嬰児殺、育児放棄等により子どもの男女比に大きな偏りが生まれる現象です。その要因として親の教育水準や生涯所得の性差などが指摘される (Anderson and Ray 2010 など)一方、宗教の影響に関しては少数の研究 (Borooah et al. 2009, Iyer and Joshi 2013, Vu and Yamada 2020) を除いてあまり行われてきませんでした。近年、経済学では「失われた女性」の文脈に限らず、法制度などの「公式の制度」と並んで宗教などの「非公式の制度」の影響を分析する研究に進展があり、とくに宗教については詳細な宗派間の違いの影響を分析する研究が行われています。一方、日本の近代に「非公式の制度」が与えた影響は間接的に示唆されてきた (Hayashi and Prescott 2008 など) ものの、直接検証されたわけではありませんでした。

日本では「失われた女性」の特殊例として「ひのえうま(丙午)」生まれの女性を忌避する習慣があります。「ひのえうま」生まれの女性は家族や結婚相手に不幸をもたらすと言われ、江戸中期以降の日本で大きな影響を持つようになりました。実際、1966年の「ひのえうま」年は子どもの出生数が激減したことが知られています。また、先行研究によると1906年と1846年の世代は男女比に歪みが生じており、これは生年を偽っただけでは説明がつかず、性選択的嬰児殺が行われた可能性が指摘されています (黒須 1992, Kurosu 1994, Rohlfs et al. 2010)。実際、1846年「ひのえうま」では40歳時点で女性100人に対して男性が120人と通常より10ポイント以上高く、1906年も平常年と比べて4ポイントほど男性の比率が高いのです。また、男女比の歪みは地域間でも大きな違いがあります(下の地図)。しかし、何が地域間の違いをもたらしたのか未解明でした (黒須 1992, Kurosu 1994)。

性選択的嬰児殺に限らず、江戸期には堕胎および嬰児殺は家族計画の一環として広範に見られました (高橋 1941, 関山 1957, LaFleur 1992, Drixler 2013 など)。歴史学や人口学の研究によると、堕胎と嬰児殺に対する日本仏教の態度は宗派により濃淡があり、浄土真宗は厳しく戒める一方、それ以外の宗派は積極的な禁止はしていなかったと言われています (高橋 1936, 有元 1995 など)。しかし、「浄土真宗は堕胎や嬰児殺を(他宗派より)強く戒めた」という仮説は、江戸期の各家庭における子どもの数や地域別の人口増加率など、他の要因にも大きく依存する変数に着目して検証を行われたため、統計的に裏付けられてはきませんでした (梅村 1965, 廣島 2006など)。

図2. 1846年、1906年、1966年の「ひのえうま」前後13年間の世代人口と世代男女比

研究の内容

本研究では、明治期の人口統計、寺院統計、その他社会経済変数に関する統計資料を組み合わせ、双方向固定効果推計法や操作変数法と呼ばれる計量経済学の手法を用いて、浄土真宗の寺院が他の宗派の寺院に比して多い県で1846年と1906年の男女比の歪みが小さいことを統計的に発見しました。

図3の左の地図は1846年世代の男女比の平年からの乖離度を示し、右の地図は浄土真宗寺院の割合を示しています。今回の検証は、左の地図で薄い色になる地域(平年と比べて男女比に大きな乖離が見られない地域)が、右の地図では濃い色の地域(浄土真宗の寺院が比較的多く存在する地域)にあたる、という関係性を統計的に検証していることになります。

1846年と1906年を比べると、男女比の歪み自体1846年の方が大きいのですが、どちらの年においても、全寺院数に占める浄土真宗の寺院数の割合が10%(第1四分位) から45% (第3四分位)に変化すると男女比の歪みを3分の1程度減らすことに相当します。この結果は、その他の社会経済要因を統制したり、宗派分布そのものが「ひのえうま」に関連するなんらかの要因によって決まったという可能性を統制したりしても、1846年については頑健に、1906年についても一定程度見られます。

図3. 左: 1846年ひのえうま世代の男女比の平常年の男女比からの乖離

右: 明治初期の県別総寺院数に占める浄土真宗寺院の比率

浄土真宗が「ひのえうま」による男女比の歪みを緩和した経路として、浄土真宗の戒めにより性選択的嬰児殺が行われず男女比に歪みが出なかった可能性のほかに (1) 浄土真宗地域の方が出生年を偽るケースが多かった、(2) 浄土真宗に対する信仰により、その地域の人々は「ひのえうま」迷信そのものを信じなかった、という可能性が考えられます。(1)の生年を偽る行動については、「ひのえうま」の前後の年に逆の歪みが生じることを利用して検証を行い、結果は弱まるものの依然として浄土真宗の影響がみられることが確かめられました。(2)については、「ひのえうま」世代の婚姻状況を確認し、浄土真宗の影響が強い地域とそうでない地域で「ひのえうま」世代が結婚している割合に規則的な影響が見られない、つまり「ひのえうま」に対する態度そのものには大きな違いがないことを確認しました。従って、「浄土真宗は堕胎間引きを(他の宗派より)強く戒めた」ことが、男女比の歪みが小さくすることに一定の役割を果たしていたと結論付けました。

さらに、1906年については、人口当たりの堕胎罪での起訴件数 (岡本 1920, 1929) の多い地域は男女比の歪みが小さいものの、その効果を統制しても浄土真宗の影響が見られること、両者の関係は代替的であって、お互いに強め合う方向には働いていないことが検出されました。1906年の時点で技術的には性選択的な堕胎はできなかったため、男女比に歪みをもたらすのは性選択的嬰児殺ですが、人々の意識として堕胎と嬰児殺が強く区別されなかった (LaFleur 1992 など) ことを合わせて考えると、堕胎罪での起訴が多い地域は嬰児殺に対する「公式の制度」による抑止が役割を果たしたと考えられます。

まとめると、本研究は、「宗派間の教義の違いが人口動態に影響する可能性を示す」「「ひのえうま」による男女比の歪みが地域間で異なった理由の一端を示す」「浄土真宗は堕胎間引きを強く戒めたという仮説に統計的証拠を与える」という3つの結果を同時に提供したことになります。

本研究成果の意義

歴史学・人口学で知られる「浄土真宗は嬰児殺を戒めた」という仮説を初めて統計的に裏付けるとともに、「失われた女性」の文脈では同一宗教内での宗派やその教義への考察が重要であることを示唆しています。これに限らず、宗教の社会経済変数への影響に関して、各宗教の諸宗派の教義の違いを踏まえた検証が必要であることを示唆しています。

特記事項

本研究成果は、2024年11月29日(金)に Journal of Economic Behavior & Organization に掲載されました。

タイトル:“Religion as an Informal Institution: A Case of True Pure Land Buddhism and Missing Women in Early Modern Japan”

著者名:Hirokazu Ishise

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106823

本研究の一部はJSPS科研費 JP20H01495の助成を受けたものです。

参考URL

石瀬寛和 准教授 研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/b8d734c0f178afc9.html

SDGsの目標

用語説明

- ひのえうま (丙午)

十干十二支の一つで、60年に一度。その年には災いが多いという中国の迷信から派生し、その年に生まれた女性は家に不幸をもたらすという迷信となった。1966年には出生率が激減した。