おなかを守るはずが、菌血症の原因に? プロバイオティクスによる菌血症の発症

6576例のうち5例(0.08%)がプロバイオティクス関連、1名は死亡

研究成果のポイント

- 菌血症患者について、2011年9月~2023年2月までに大阪大学医学部附属病院で発生した6576例の血液培養陽性症例を調査。うち、当時の入院患者5例(0.08%)にClostridium butyricum(C.butyricum)(クロストリジウム・ブチリカム)という細菌の存在を確認。

- 全ゲノム解析により、C. butyricum菌血症株は、5株全てがプロバイオティクス由来であることを確認。

- 患者は、がんや腎不全など菌血症とは異なる疾患の治療のため入院しており、そのほとんどに免疫機能の低下や、発熱、腹痛が見られていた。

- プロバイオティクスは様々な効能があるものの、菌血症を起こすこともあることから、不必要な処方は避ける必要がある。

概要

大阪大学大学院医学系研究科変革的感染制御システム開発学寄附講座の佐田竜一寄附講座准教授らの研究グループは、菌血症患者について、2011年9月から2023年2月までに大阪大学医学部附属病院で発生した6576例の血液培養陽性症例を後方視的に調査しました。

このうち5例(0.08%)にClostridium butyricumという細菌の存在が認められました。全員が、当時別疾患で入院していた患者で、うち4名は、入院前にC. butyricum MIYAIRI 588株含有製剤(ミヤBMⓇ)を摂取し、もう1名は入院前に別のC. butyricum含有プロバイオティクス製剤を摂取していました。

全ゲノム解析の結果、同定されたC. butyricum菌血症株は5株すべてがプロバイオティクス由来であることを確認しました。

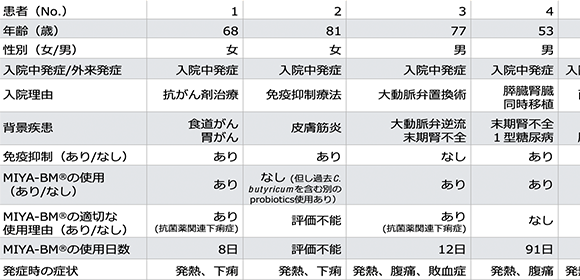

患者のほとんどに免疫機能の低下があり、菌血症発症の時点で全例に発熱や腹痛などがみられていました。入院前にプロバイオティクスが処方された理由についても調査を行いましたが、5例のうち、2例は適切な内服の理由が同定できませんでした。また、残念なことに1名は菌血症発症から90日以内に死亡していました(図1)。

日本ではC. butyricum MIYAIRI 588株含有製剤が高頻度に使用されていますが、それによる菌血症の有病率や特徴、およびその細菌学的・遺伝学的背景は不明でした。今回の研究成果により、プロバイオティクスが起こす健康の害が存在しうることの認知が広がることが期待されます。特に免疫抑制治療中の入院患者において、無目的で不必要なプロバイオティクスの処方は避けることが推奨されます。

本研究成果は、米国科学誌「Emerging Infectious Diseases」(オンライン)に、2024年2月27日に公開されました。

図1. Clostridium butyricum菌血症5症例の詳細と遺伝子情報

研究の背景

プロバイオティクスは、腸内環境を改善する、腸内の感染を予防する、免疫機能や神経系を調節する、など健康面において様々な効果を発揮しますが、時に副作用として菌血症(全身の血液にばい菌が巡る疾患)を引き起こすことがあります。日本ではClostridium butyricum(C. butyricum)MIYAIRI 588株含有製剤が高頻度に使用されていますが、それによる菌血症の有病率や特徴、およびその細菌学的・遺伝学的背景は不明です。

研究の内容

研究グループは、2011年9月から2023年2月までに大阪大学医学部附属病院で発生した、菌血症患者6576例の血液培養陽性症例を後方視的に調査しました。その結果、当時の入院患者5例(0.08%)にClostridium butyricumの存在が認められました。

5名のうち4名は、入院前にMIYAIRI 588株含有製剤を摂取していました。また、もう1名も、入院前に別のC. butyricum含有プロバイオティクスを摂取していました。5名は、がんなど菌血症とは異なる疾患が原因で入院し、入院中に菌血症を発症しました。

入院時点で、ほとんどの患者に免疫機能の低下や、発熱や腹痛が認められました。残念なことに1名は90日以内に死亡しました。全ゲノム解析の結果、同定されたC. butyricum菌血症株は5株すべてがC. butyricum MIYAIRI 588株含有製剤由来であることを確認しました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、プロバイオティクスが起こす健康の害が存在しうることの認知が広がることが期待されます。特に免疫抑制治療中の入院患者において、無目的で不必要なプロバイオティクスの処方は避けることが推奨されます。

特記事項

本研究成果は、2024年2月27日に米国科学誌「Emerging Infectious Diseases」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Clostridium butyricum Bacteremia Associated with Probiotic Use, Japan”

著者名:佐田竜一1,2* 松尾裕央2, 元岡大祐3, 忽那賢志1,2, 濱口重人1,4, 山本剛1,2, 上田安希子5

(*責任著者)

所属:

1. 大阪大学大学院医学系研究科 変革的感染制御システム開発学寄附講座

2. 大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学

3. 大阪大学微生物病研究所(RIMD)

4. 大阪大学大学院医学系研究科 変革的ヒト検体解析学寄附講座

5. 大阪大学医学部附属病院 臨床検査部

DOI:http://doi.org/10.3201/eid3004.231633

参考URL

佐田竜一寄附講座准教授 研究者総覧

https://www.cider.osaka-u.ac.jp/researchers/sada.html

用語説明

- 菌血症

外傷や臓器の細菌巣から流出した細菌が血液中に侵入して、無菌であるはずの血液中から細菌が検出される状態のことを菌血症という。血液の感染防御機能が低下したり、血液中に入った細菌がそれらの防御機能を凌駕する感染力を有していると、菌血症が重症化して、全身性の炎症反応を引き起こしてしまう場合があり、これを敗血症といい、菌血症とは区別される。

- 血液培養

患者さんの血液を採取して液体培地の入ったボトルにその血液を入れた後に35℃で数日間培養する検査。菌血症の原因微生物の特定のために有効な手段となる。血液培養が陽性になると、原因微生物を生きたまま捕まえることができるので、治療に最適な抗菌薬を知ることができる。

- Clostridium butyricum(C.butyricum)(クロストリジウム・ブチリカム)

Clostridium butyricumは芽胞形成性の偏性嫌気性細菌。環境やヒト、動物の腸管に広く分布し、10–20%のヒトの糞便から分離される常在菌の一種である。日本、韓国、中国を中心としたアジアでは複数の菌株がプロバイオティクスとして使用されている。

- プロバイオティクス

適正な量を摂取したときに有用な効果をもたらす生きた微生物のことを指す。プロバイオティクスを含有する製剤は全世界的に使用されており、健康面において様々な効果を発揮する。