半導体の表面電場を測定する新たな光学的手法を確立

太陽電池の表面電場を可視化し、変換効率向上に貢献

本研究成果のポイント

・レーザー光照射により半導体表面から放出されるテラヘルツ波で、半導体の表面電場を定量測定

・半導体表面上の絶緑膜中にある固定電荷量とその面内分布を可視化

・絶緑膜と半導体との界面の最適化による太陽電池の効率向上に貢献できると期待

概要

国立研究開発法人産業技術総合研究所【理事長 中鉢良治】(以下「産総研」という)再生可能エネルギー研究センター「研究センター長 仁木栄」太陽光チーム望月敏光研究員、高遠秀尚研究チーム長らと、株式会社SCREENホールディングス「社長 垣内永次」(以下「SCREEN」という)は、国立大学法人大阪大学【総長 西尾章治郎】(以下「大阪大学」という)レーザーエネルギー学研究センター【センター長 疇地宏】川山巌准教授、斗内政吉教授らと、レーザー光の照射によりシリコン基板表面から発生するテラヘルツ波の波形を測定する技術と、コロナ放電によって表面電荷を制御する技術を組み合わせて、太陽電池の表面電場を計測する手法を開発した。

今回開発した技術では、まず、シリコン基板表面に形成された絶縁膜に、コロナ放電によって正または負のイオンを吹き付ける。その後、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡を用いて絶縁膜とシリコン基板との界面の電場の極性と強度を直接観察するため、絶縁膜中の固定電荷量を迅速に測定でき、また、どのように分布しているかを非破壊かつ高空間分解能で可視化できる。固定電荷量から絶縁膜の品質も分かるため、この技術を新しい太陽電池の開発に用いれば、その変換効率の向上に貢献できると期待される。また、半導体表面上に絶縁膜を形成するLSIやパワーデバイスを始めとした太陽電池以外の各種デバイスへの適用も可能である。

この技術の詳細は、2017年3月14日~17日にパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で開催される第64回応用物理学会春季学術講演会で発表された。

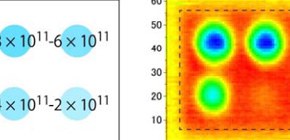

(左)絶縁膜の4か所に吹き付けられたイオンの電荷密度(中心値)と、(右)測定された電場の分布

イオンの電荷密度分布に対応した同心円状の電場分布が観測できる。

(左)レーザーテラヘルツ放射顕微鏡と(右)その概念図

研究の背景

結晶シリコン太陽電池は、現在市場の約90%を占めているが、変換効率の向上は依然として大きな課題である。太陽電池の内部に設計通りの電場が出来ているかどうかは、性能を決定づける最も重要な要素のーつである。特に結晶シリコン太陽電池では、シリコン基板と絶縁膜との界面での電場が設計通りでないと、光によってシリコン基板中にできる電子や正孔が界面で失われ、発電に寄与しなくなり変換効率が著しく低下するため、界面での電場の制御が不可欠である。

従来の表面電場の測定法では、試料を加エするために時間や手間がかかる、絶縁膜の誘電率や厚み、半導体のドープ濃度といった情報が必要である、空間分布を測定するのに不向きなどの問題があった。そのため、半導体に絶縁膜を付けた状態の試料の表面電場を非破壊的に計測し、その空間分布を可視化できる技術の開発が求められていた。

研究の経緯

産総研では、結晶シリコン太陽電池の高効率化とコスト低減に向けた研究を行っており、これまでに変換効率が20%を超える太陽電池の国内公的機関唯一の製造ラインを構築してきた。一方、SCREENと大阪大学は、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡を開発し、その高性能化とその応用に関する研究を行ってきた。

2015年5月に産総研とSCREENはレーザーテラヘルツ放射顕微鏡の試作実証機を産総研福島再生可能エネルギー研究所に設置し、共同で結晶シリコン太陽電池の変換効率向上と信頼性の評価法の研究開発を開始した。この研究開発を通して、シリコン基板から放射されるテラヘルツ波の波形と振幅の意味を定量的に解釈するための実験を行ってきた。

これまでに、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡で、半導体の内部電場を測定できることが分かったが、太陽電池を評価するより有用な手法として、絶縁膜の固定電荷を非破壊的に定量測定し、可視化する測定法の開発に取り組んだ。

研究の内容

レーザーテラヘルツ放射顕微鏡で半導体を観測すると、表面電場が強いほど強いテラヘルツ波の放射が観測され、また、電場の方向が逆になるとテラヘルツ波の波形は反転する。一般的に結晶シリコン基板上に形成された絶縁膜(シリコン酸化膜)中には正または負の電荷(固定電荷)があり、それによってシリコン基板と絶縁膜の界面に電場が形成されている。今回開発した技術では、絶縁膜上にコロナ放電によりイオンを吹き付けた後、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡でシリコン基板と絶縁膜の界面の電場を観測する (図1) 。固定電荷と反対の符号のイオンを吹き付けると、固定電荷が打ち消されてテラヘルツ波の振幅が減っていく。固定電荷とイオンの電荷が釣り合うとテラヘルツ波の振幅は0になり、さらにイオンが増加するとテラヘルツ波の波形が反転し、振幅が増加していく。今回、コロナ放電により吹き付ける負のイオンの量を変化させると、放射されるテラヘルツ波の振幅が変化し、さらに波形が反転する様子が初めて観測できた( 図2 左)。テラヘルツ波の振幅が0となったときのコロナ放電によって吹き付けたイオンの電荷量(3×10 11 cm -2 )が、試料の絶縁膜中の正の固定電荷の量となる。

今回の試料についてキャリアライフタイムを計測した( 図2 右)ところ、テラヘルツ波の振幅が0に近いところでキャリアライフタイムが減少していた。これはイオンが吹き付けられていない状態では、酸化膜の固定電荷が少数キャリアである正孔をシリコン基板と絶縁膜の界面から遠ざけて、電子との再結合を抑制して、キャリアライフタイムを伸ばしているが、テラヘルツ波の振幅が0に近いところでは、コロナ放電で吹き付けた負のイオンが酸化膜の正の固定電荷を打ち消すため、正孔がシリコンの表面に到達して電子と再結合しキャリアライフタイムが短くなったと考えられる。

今回開発した技術は、試料に電極などを付ける加エの必要がなく、絶縁膜の厚さや性質、半導体のドープ濃度に関わらず、固定電荷の量を非破壊・高空間分解能で定量的に測定できる。これは、例えば太陽電池の新しい表面パッシベーションプロセスを開発する際に重要な情報である。また、太陽電池だけでなく、半導体表面上に絶縁膜を形成する各種デバイス(LSIやパワーデバイスなど)の界面電荷の測定法としても期待される。

図1 レーザーテラヘルツ放射顕微鏡とコロナ放電装置の組み合わせによる表面電荷測定法の概略

図2 コロナ放電により変化するテラヘルツ波の波形(左)と、テラヘルツ波の振幅(電場強度)とコロナ放電で吹き付けたイオンの量(電荷密度)との関係(右)

今後の予定

今後は、開発した技術を用いて、より変換効率の高い結晶シリコン太陽電池の開発を進めるとともに、半導体表面上に絶縁膜を形成する各種デバイスの固定電荷を測定する。また、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡とコロナ放電装置とを組み合わせた固定電荷測定装置の実用化を目指す。

参考URL

レーザーエネルギー学研究センター

http://www.ile.osaka-u.ac.jp/jp/index.html

用語説明

- 表面電場

半導体表面に現れる電場のこと。半導体表面では後述の固定電荷や、結晶構造が途切れているために存在するダングリングボンド(未結合手)の影響により、常に電場がかかった状態になっている。これを制御することは、太陽電池やMOSFETを始めとする半導体デバイスを動作させるための重要な要素である。

- 固定電荷

絶縁体中に固定されて動かないイオンなどの電荷のこと。半導体表面上に形成された絶縁膜中には多くの場合、正か負の電荷(固定電荷)が発生する。例えば今回測定したシリコンの酸化膜中では、完全に酸化されていないシリコンが正に帯電した状態で存在して正の固定電荷として振る舞い、シリコンの表面から内部に向かう表面電場を作る。

- レーザーテラヘルツ放射顕微鏡

タンサファイヤレーザーやファイバーレーザーからの超短パルスレーザー光を半導体表面に照射し、放射されるテラヘルツ波の波形をガリウム砒素センサーなどで測定する装置。試料位置を変えてマッピング測定を行い、テラヘルツ波がどのように分布しているかを可視化できる。

- キャリアライフタイム

結晶シリコンに太陽光を照射すると、照射強度に応じて等量の正の電荷(正孔)と負の電荷(電子)が過剰に生成される。これらが再結合して消滅するまでの時定数(主に1/e=1/2.7になる時間)をキャリアライフタイムと呼ぶ。キャリアライフタイムが短いと、太陽電池を作製した際に余剰キャリアがp/n接合面に到達して発電に寄与する確率が下がってしまい変換効率が低くなるため、変換効率の高い太陽電池を作るためにはキャリアライフタイムは長いほど良い。

- 表面パッシベーション

表面に絶縁膜を成膜したり、特定雰囲気中での熱処理を行ったりすることで不活性化処理を行うこと。太陽電池の場合、太陽電池に吸収された光は半導体中に電子と正孔をつくり、これをうまく回収することで発電がおこなわれる。半導体の表面は電子と正孔が結合しやすく、変換効率が下がる大きな要因になる。太陽電池では界面での電子と正孔の再結合を抑制するための様々なエ夫がなされる。半導体の表面に電場を形成することは、表面パッシベーションの重要な手法となっている。